Impact sans perte de contrôle

Summit Helicopters Ltd.

Bell Helicopters Textron Inc. 407 (hélicoptère), C-GTHU

Terrace (Colombie-Britannique), 15 NM NNW

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a enquêté sur cet événement dans le but de promouvoir la sécurité des transports. Le Bureau n’est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales. Le présent rapport n’est pas créé pour être utilisé dans le contexte d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre. Voir Propriété et utilisation du contenu. Les pronoms et les titres de poste masculins peuvent être utilisés pour désigner tous les genres afin de respecter la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (L.C. 1989, ch. 3).

Résumé

Le 4 janvier 2023, un hélicoptère Bell Helicopters Textron Inc. de modèle 407 (immatriculation C-GTHU, numéro de série 53333) exploité par Summit Helicopters Ltd. transportait des touristes de l’aéroport de Terrace (CYXT) (Colombie-Britannique), au Northern Escape Mountain Lodge, situé à environ 15 milles marins au nord-nord-ouest. En route, le pilote a été informé par le personnel du Lodge qu’un brouillard à basse altitude s’était installé dans les environs du Lodge. Le pilote a décidé de descendre et de suivre la rivière Kitsumkalum pour maintenir des repères visuels au sol et pouvoir ainsi poursuivre son vol.

Tandis que le vol se poursuivait au-dessus du lac Treston et que la visibilité continuait de diminuer dans le brouillard, le pilote est descendu à moins de 100 pieds au-dessus du lac, à une vitesse sol de moins de 30 nœuds. Le pilote a momentanément perdu ses repères visuels extérieurs et l’hélicoptère a heurté la surface du lac à 11 h 36, heure normale du Pacifique. Lors du contact, les patins d’atterrissage ont été lourdement endommagés, mais le pilote est parvenu à maintenir l’hélicoptère en vol. Le pilote a décidé de monter au-dessus du brouillard et s’est dirigé vers l’ouest en direction du Lodge. Voyant une percée dans le brouillard, le pilote a descendu et a atterri au Lodge, où les passagers ont débarqué.

Il n’y a pas eu de blessures, et la radiobalise de repérage d’urgence ne s’est pas activée.

1.0 Renseignements de base

1.1 Déroulement du vol

1.1.1 Contexte

Le 4 janvier 2023, Summit Helicopters Ltd. (Summit) devait transporter 12 passagers de l’aéroport de Terrace (CYXT) (Colombie-Britannique [C.-B.]) durant un vol d’environ 15 minutes à destination du Northern Escape Mountain Lodge (le Lodge), situé à environ 15 milles marins (NM) au nord-nord-ouest de CYXT sur la rive ouest du lac Treston (C.-B.). Summit avait prévu d’utiliser 2 hélicoptères : l’un de ses hélicoptères Bell Helicopters Textron Inc. (Bell) 412 devait transporter 8 passagers, et un hélicoptère sous-affrété auprès d’un autre exploitant devait transporter les autres passagers. Toutefois, en raison d’imprévus, l’exploitant de vols d’affrètement n’a pas été en mesure d’effectuer le vol, et le gestionnaire de base de Summit a choisi d’effectuer le vol lui-même dans un 2e hélicoptère de la compagnie, soit un Bell 407.

1.1.2 Vol à l’étude

Après son arrivée au hangar de Summit à CYXT ce matin-là, le gestionnaire de base (le pilote dans l’événement à l’étude) avait obtenu les observations et les prévisions météorologiques (à partir de diverses sources, notamment NAV CANADA et d’autres sites Web météorologiques accessibles au public) et avait coordonné les opérations de la journée. Il avait également porté attention aux conditions météorologiques pendant son trajet jusqu’à l’aéroport. Compte tenu de son expérience de vol à partir de l’aéroport et de sa connaissance des régimes climatiques locaux, il a noté que si les conditions météorologiques à CYXT étaient acceptables pour la régulation des vols, les conditions dans les environs seraient également acceptables pour le vol. Avant l’arrivée des passagers, le pilote dans l’événement à l’étude et le pilote du Bell 412 ont effectué un exposé de coordination du vol allant de CYXT au Lodge. Ils prévoyaient voler en formation libre l’un derrière l’autre, avec un espacement d’environ 2 milles entre les 2 hélicoptères. Chaque pilote a procédé à sa propre évaluation des risques à l’aide d’un logiciel fourni par Summit et a obtenu des renseignements météorologiques.

Les 12 passagers sont arrivés au hangar de Summit vers 11 h Note de bas de page 1. Le pilote dans l’événement à l’étude, ainsi que le pilote du 2e hélicoptère, ont effectué un exposé sur les mesures de sécurité à l’intention des passagers, puis ont chargé les bagages sur le Bell 412 et ont réparti les passagers en 2 groupes. Un groupe de 8 passagers devaient être transportés au Lodge dans le Bell 412, tandis que l’autre groupe de 4 passagers devait occuper l’hélicoptère à l’étude. Parmi ces 4 passagers, 1 était assis dans le siège avant gauche (c.-à-d. le siège passager). L’hélicoptère à l’étude est parti à destination du Lodge à 11 h 21, suivi peu après par le Bell 412. Le vol à l’étude s’est déroulé au nord-nord-ouest de CYXT à une altitude variant entre 900 et 1500 pieds au-dessus du sol (AGL) et à une vitesse sol d’environ 109 nœuds.

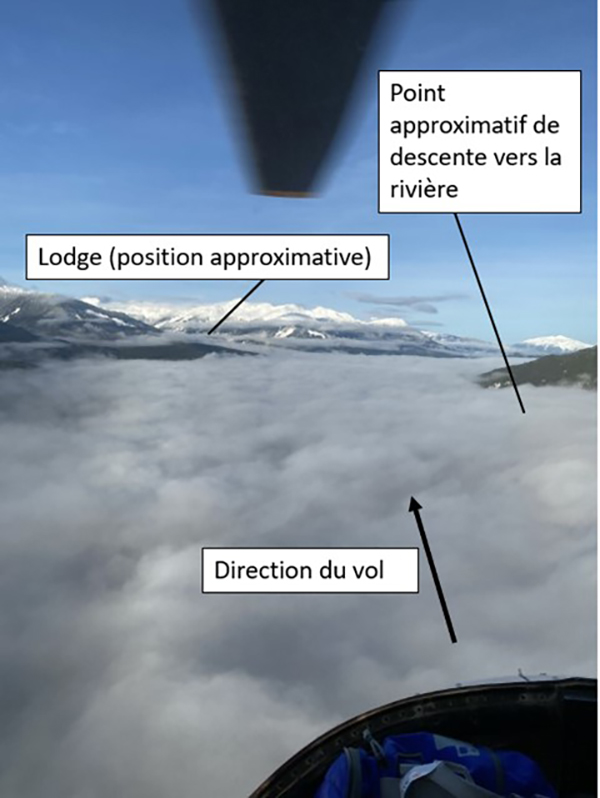

En route vers le Lodge, le pilote dans l’événement à l’étude a pris contact par radio avec le personnel du Lodge et a été informé qu’un brouillard à basse altitude s’était installé dans les environs du Lodge et que la visibilité verticale était variable. Environ 8 minutes (14 NM) après le début du vol, il a décidé qu’il ne pourrait pas se rendre directement au Lodge parce que le brouillard masquait le Lodge et la vallée.

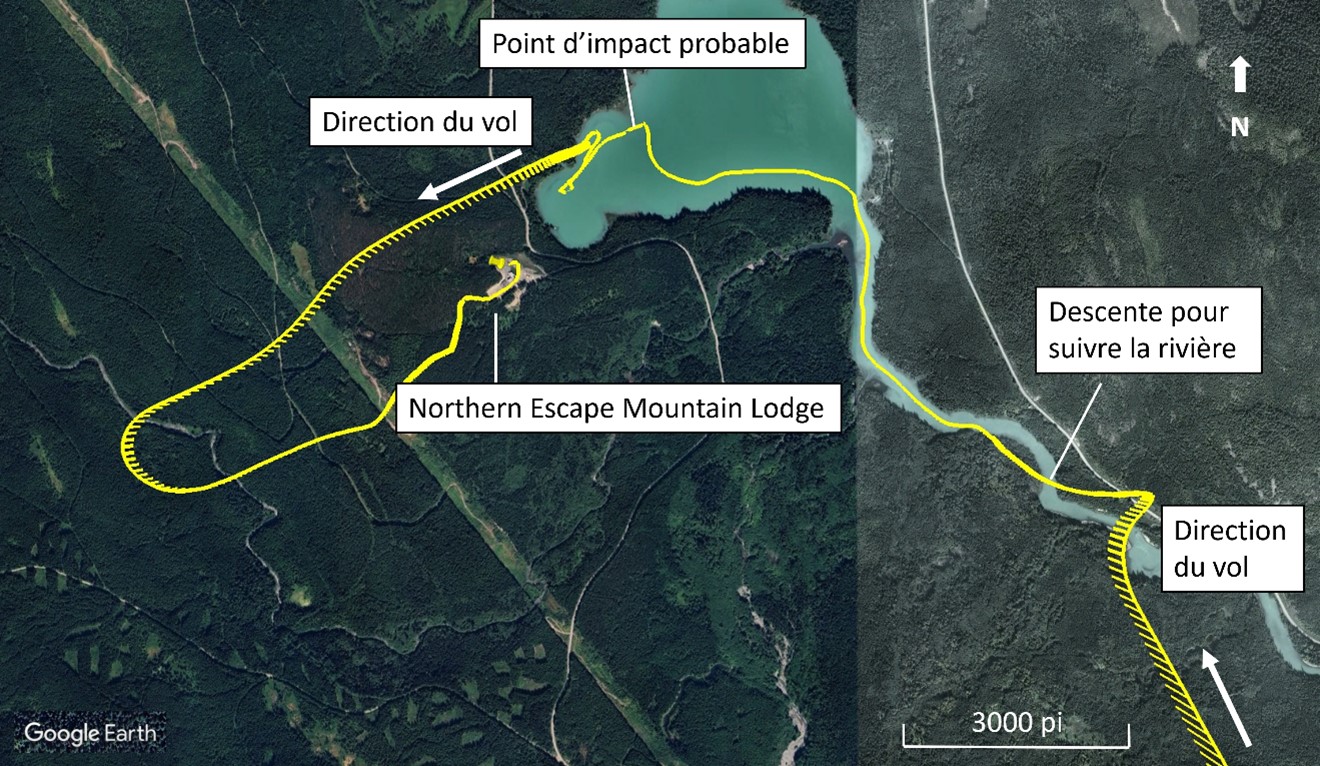

Le pilote dans l’événement à l’étude a alors décidé de descendre dans le brouillard et de voler le long de la rivière Kitsumkalum, ayant l’intention de maintenance des repères visuels au sol en suivant le contraste de la rivière (figure 1).

Il s’agissait de la route qu’il avait empruntée avec succès lors de ses précédents vols à destination du Lodge dans des conditions de visibilité réduite. Il a fait part de ses intentions au pilote du Bell 412, qui a choisi de se rendre directement au Lodge en survolant le brouillard et d’évaluer les conditions d’atterrissage sur place. Le pilote du Bell 412 n’a pas communiqué ce plan au pilote dans l’événement à l’étude. La visibilité estimée au-dessus de la rivière était de ¾ à 1 mille terrestre (SM). Le pilote dans l’événement à l’étude s’est alors dirigé vers le nord en suivant le contraste de la rivière, à une hauteur qui a progressivement diminué, passant d’environ 100 pieds à 30 pieds au-dessus de la rivière, et à une vitesse sol qui a varié entre 46 et 16 nœuds.

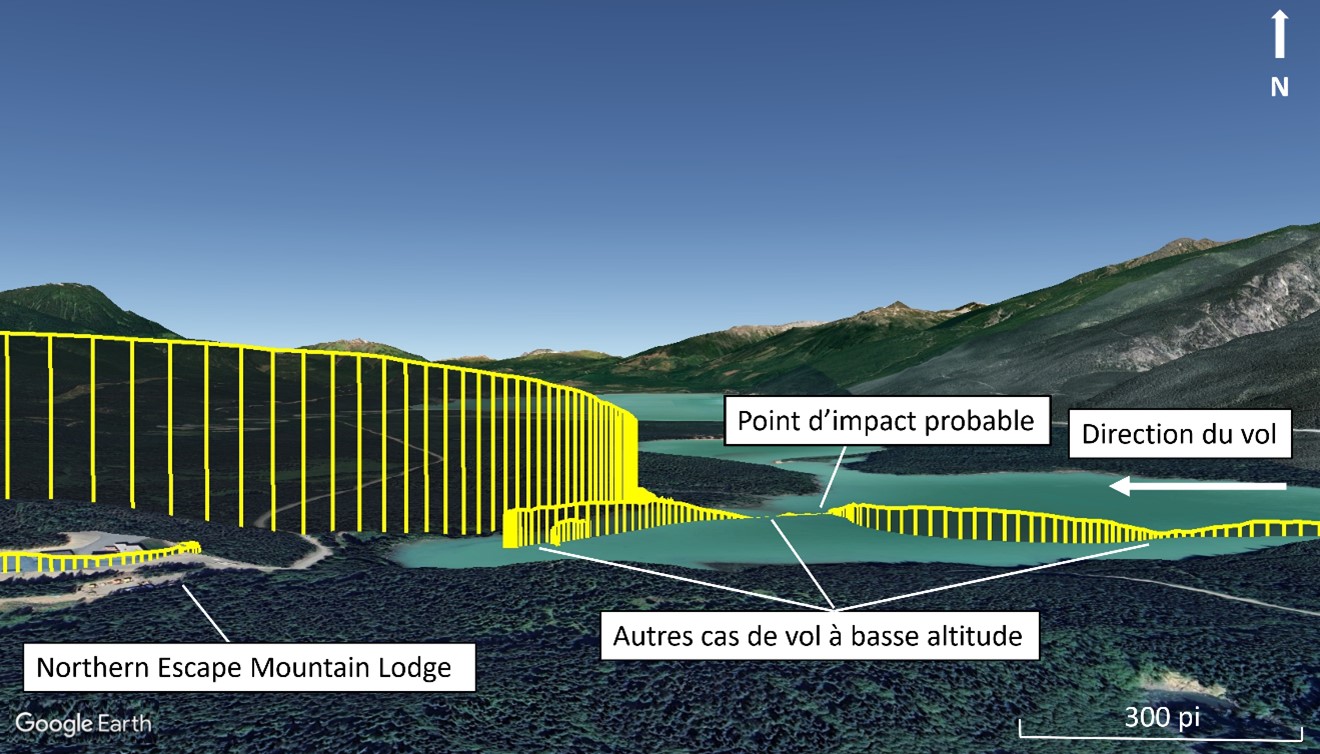

La rivière n’était pas gelée; ses eaux courantes sombres offraient donc un contraste visuel avec le sol enneigé environnant, ce qui permettait au pilote de maintenir des repères visuels. Toutefois, à l’exception d’un courant d’eau libre traversant le lac, la majeure partie du lac Treston était gelée et recouverte de neige. Treize minutes après le début du vol et à ½ NM à l’est du Lodge, l’hélicoptère à l’étude s’est détourné de la rivière et a commencé à voler vers l’ouest en longeant la rive sud du lac Treston. À ce moment-là, le pilote croyait toujours qu’il suivait la rivière. La visibilité au-dessus du lac continuait de diminuer. Après avoir volé environ ¼ NM vers l’ouest en suivant la rive sud du lac, le pilote s’est rendu compte de sa position réelle, a viré vers le nord et a traversé le lac en direction de la rive nord pour suivre ces repères et arriver à la destination. Alors qu’il traversait le lac, le pilote a commencé à connaître une réduction de visibilité importante en raison du brouillard. La vitesse sol de l’hélicoptère variait alors entre 17 et 26 nœuds, et sa hauteur variait entre 20 et 100 pieds au-dessus de la surface du lac. La trajectoire de l’hélicoptère a alors changé de plus de 90° vers l’ouest (figure 2).

Pendant le changement de trajectoire, l’altitude de l’hélicoptère a diminué par inadvertance alors que le pilote perdait temporairement les repères visuels à la surface gelée du lac, et le contact avec la surface s’est produit (figure 3) à une vitesse sol d’environ 4 nœuds. Le pilote a ressenti le contact avec la surface, mais est parvenu à maintenir l’hélicoptère en vol. Le pilote a ensuite continué à voler vers l’ouest en utilisant la rive nord du lac comme repère. À environ ⅕ NM à l’ouest du point de contact avec la surface, l’hélicoptère a involontairement entamé un virage en descente vers la gauche sur un angle d’environ 180°. En raison de la faible vitesse au sol de l’hélicoptère, son changement de trajectoire ne s’est pas affiché sur l’application ForeFlight que le pilote utilisait comme aide à la navigation Note de bas de page 2. Cette situation a conduit le pilote à revenir brièvement vers l’est jusqu’à ce que l’application commence à indiquer la bonne direction de vol.

À ce moment-là, le pilote a effectué un virage à gauche pour se diriger vers l’ouest en direction du Lodge et a décidé de monter à travers le brouillard. Une fois au-dessus du brouillard, le pilote a fixé un cap ouest à 9/10 NM à l’ouest du Lodge. En raison des conditions environnementales que le pilote avait connues à proximité du Lodge, un plan de rechange a été envisagé pour atterrir sur une plateforme d’atterrissage située le long d’une ligne de transport d’électricité, à environ ½ SM à l’ouest du Lodge.

Alors qu’il se trouvait à l’ouest du Lodge, le pilote dans l’événement à l’étude a pu entrer en contact radio avec le pilote du Bell 412, qui a signalé qu’il avait atterri au Lodge. Ne voulant pas poser l’hélicoptère loin du Lodge, le pilote dans l’événement à l’étude a effectué un virage à gauche de 180° pour revenir vers le Lodge. Alors que l’hélicoptère s’approchait du Lodge, même si la visibilité était de moins de ½ SM, le pilote a pu retrouver des repères au sol grâce à une percée dans le brouillard et est descendu pour se poser sur une plateforme d’atterrissage à la destination, vers 11 h 41. Le pilote a éteint le moteur de l’hélicoptère et tous les passagers sont descendus.

Personne n’a été blessé. La radiobalise de repérage d’urgence ne s’est pas déclenchée.

1.2 Personnes blessées

Un pilote et 4 passagers se trouvaient à bord. Personne n’a été blessé.

1.3 Dommages à l’aéronef

Le train d’atterrissage surélevé a subi des dommages importants.

1.4 Autres dommages

Il n’y a pas eu d’autres dommages.

1.5 Renseignements sur le personnel

Le pilote possédait la licence et la qualification nécessaires pour effectuer le vol conformément à la réglementation en vigueur.

| Pilote | |

|---|---|

| Licence de pilote | Licence de pilote de ligne – hélicoptère |

| Date d’expiration du certificat médical | 1er septembre 2023 |

| Nombre total d’heures de vol | 5515,3 |

| Nombre d’heures de vol sur type | 344,5 |

| Nombre d’heures de vol au cours des 7 jours précédant l’événement | 0,5 |

| Nombre d’heures de vol au cours des 30 jours précédant l’événement | 8,9 |

| Nombre d’heures de vol au cours des 90 jours précédant l’événement | 22,6 |

| Nombre d’heures de service avant l’événement | 4 |

| Nombre d’heures de repos avant la période de travail | 13 |

Le pilote était titulaire d’une licence de pilote de ligne – hélicoptère et possédait une qualification de vol aux instruments de groupe 4. Il détenait une qualification sur de nombreux types d’hélicoptères, dont les Robinson R22 et R44, les Bell 47, 206, 407 et 412, les Sikorsky S-76 et les Airbus Helicopters EC 120 et EC 130. En outre, le pilote était titulaire d’une licence de pilote commercial pour avions terrestres monomoteurs avec une qualification de vol aux instruments du groupe 3. Il détenait un certificat médical valide de catégorie 1.

Lorsqu’il était employé par Summit, le pilote pilotait le Bell 407 et, au besoin, le Bell 412. En tant que pilote, il relevait du pilote en chef, VFR (règles de vol à vue). Le pilote détenait une qualification à jour sur le Bell 407 et avait réussi son dernier contrôle de compétence pilote et sa formation annuelle au vol VFR sur le Bell 407 le 11 février 2022. Son contrôle de compétence pilote et sa formation au vol VFR étaient tous deux valides jusqu’au 1er mars 2023. Le vol de formation au vol VFR avait duré 2,5 heures et comprenait une partie sur le vol en régions montagneuses et un minimum de 0,3 heure de vol consacrée aux opérations aériennes par faible visibilité, consistant en des manœuvres à basse vitesse et en un demi-tour de 180° à basse vitesse. La formation répondait aux normes réglementaires applicablesNote de bas de page 3. De plus, le pilote avait suivi une formation au vol par visibilité réduite dans un simulateur de vol Bell 412 de niveau D en octobre 2022.

En février 2022, le pilote dans l’événement à l’étude avait également suivi la formation annuelle récurrente de la compagnie sur la gestion des ressources de l’équipage (CRM), qui portait notamment sur la gestion des menaces et des erreurs (TEM), les pressions et le stress, la communication et la fatigue.

D’après un examen de l’horaire de travail et de repos du pilote, rien n’indique que la fatigue a nui au rendement du pilote.

1.5.1 Fonctions supplémentaires

En plus de ses tâches à accomplir pour les vols à Summit, la principale responsabilité du pilote dans l’événement à l’étude était celle de gestionnaire de base pour les installations de la compagnie à Terrace. En tant que gestionnaire de base, il relevait du directeur général de Summit, ce qui l’amenait entre autres à participer à des réunions et à des communications régulières pour discuter des problèmes et les résoudre au fur et à mesure qu’ils se présentaient. Dans ce rôle, le pilote était responsable :

- d’assurer l’entretien et la maintenance du hangar de Terrace;

- d’interagir avec la clientèle actuelle et potentielle;

- de demander ou d’établir le calendrier pour les aéronefs et les équipages de conduite;

- de s’occuper de la logistique du transport et de l’hébergement des équipages de conduite;

- de gérer le parc de véhicules basé à Terrace;

- de s’occuper de diverses activités quotidiennes afin d’assurer le bon déroulement des opérations.

Au moment de l’événement, il n’existait aucune description de poste officielle pour le gestionnaire de base dans les documents de la compagnie.

1.6 Renseignements sur l’aéronef

Le Bell 407 est un hélicoptère utilitaire léger doté d’un seul turbomoteur et d’un seul rotor principal. L’aéronef a la capacité de transporter 1 pilote et 6 passagers. L’ensemble rotor principal est constitué de 4 pales fabriquées en matériaux composites, et le rotor de queue est bipale. L’hélicoptère à l’étude était également équipé du train d’atterrissage surélevé optionnel.

| Constructeur | Bell Helicopters Textron Inc. |

|---|---|

| Type, modèle et immatriculation | Hélicoptère, BH407, C-GTHU |

| Année de construction | 1999 |

| Numéro de série | 53333 |

| Date d’émission du certificat de navigabilité / permis de vol | 24 mai 2012 |

| Total d’heures de vol cellule | 7080,6 heures |

| Type de moteur (nombre) | Rolls-Royce Corporation (Allison) 250C-47B (1) |

| Type de rotor (nombre de pales) | Semi-rigide (4) |

| Masse maximale autorisée au décollage | 2381,4 kg |

| Type(s) de carburant recommandé(s) | Jet A, Jet A-1, Jet B |

| Type de carburant utilisé | Jet A |

L’hélicoptère était entretenu conformément à un calendrier de maintenance approuvé par Transports Canada (TC). Les dossiers techniques indiquent que la dernière inspection progressive avait été effectuée le 2 décembre 2022. L’hélicoptère avait volé environ 25,9 heures depuis cette inspection et aucune anomalie n’avait été signalée dans le carnet de route de l'aéronef. L’événement de maintenance le plus récent était un auto-test de la radiobalise de repérage d’urgence, la veille de l’événement.

Au moment de l’événement, l'hélicoptère pesait 4750 livres et respectait les limites prescrites de masse et de centrage.

Rien n’indique que la défaillance d’un système ou d’un composant de l’aéronef ait joué un rôle dans l’événement à l’étude.

1.6.1 Instruments de vol

L’hélicoptère était certifié et équipé pour les vols VFR de jour, conformément à l’article 605.14 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) Note de bas de page 4. Parmi les instruments de vol figuraient un anémomètre, un indicateur d’assiette, un altimètre barométrique, un indicateur de vitesse verticale et un indicateur de glissade-dérapage à bille.

L’hélicoptère n’était équipé d’aucun type de pilote automatique ou de système d’augmentation de la stabilité, et la réglementation n’en exigeait pas pour les vols VFR.

1.7 Renseignements météorologiques

L’aéroport le plus proche du lieu de l’accident est l’aéroport de départ, CYXT, situé à environ 15 milles marins (NM) au sud-sud-est. Le message d’observation météorologique régulière d’aérodrome (METAR) pour CYXT, émis à 11 h le 4 janvier et valide au moment de départ, comportait les faits suivants :

- vents du 200° vrai à 2 nœuds (2,3 mi/h);

- visibilité de 20 SM avec une mince couche de brouillard;

- quelques nuages à 500 pieds AGL et 5000 pieds AGL, et plafond de nuages fragmentés à 23 000 pieds AGL;

- température de −4 °C, point de rosée −5 °C;

- calage altimétrique à 29,90 pouces de mercure (inHg).

Ces conditions météorologiques correspondaient à celles que le pilote avait prises en note en se rendant en voiture à l’aéroport.

La prévision d’aérodrome (TAF) pour CYXT, émise à 10 h 40 et en vigueur de 11 h à 23 h, prévoyait les conditions suivantes entre 11 h et 19 h :

- nuages épars à 2000 pieds AGL, plafond de nuages fragmentés à 6000 pieds AGL et couvert nuageux à 12 000 pieds AGL;

- temporairement entre 11 h et 19 h, une couche de nuages épars à 6000 pieds AGL et un plafond de nuages fragmentés à 21 000 pieds AGL;

- entre 11 h et 13 h, une probabilité de 30 % de visibilité réduite à 1 SM dans de la brume.

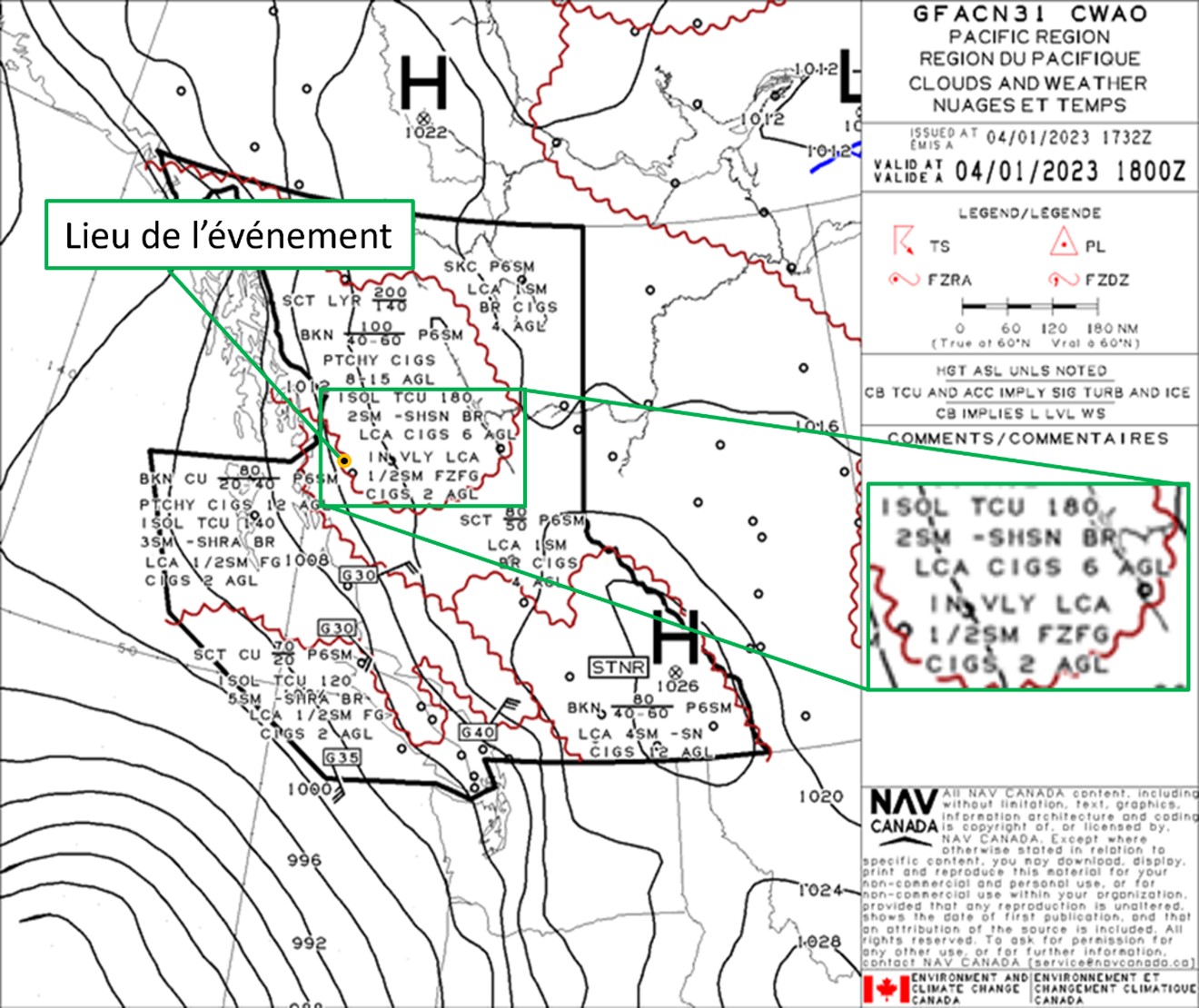

La prévision de zone graphique (GFA) pour la région du Pacifique, émise à 9 h 32 et valide à 10 h (annexe A), indiquait que les conditions suivantes pourraient être observées dans la région du grand Terrace (C.-B.) :

- des plafonds fragmentés de 800 pieds AGL à 1500 pieds AGL;

- des nuages cumulus bourgeonnants occasionnels avec des sommets à 18 000 pieds ASL, donnant une visibilité de 2 SM dans de légères averses de neige et de la brume;

- des plafonds locaux à 600 pieds AGL;

- Dans les vallées, une visibilité locale de ½ SM dans du brouillard verglaçant avec des plafonds à 200 pieds AGL.

Le pilote avait consulté ces produits météorologiques de NAV CANADA avant le vol.

1.7.1 Voile blanc

Le Manuel d'information aéronautique de Transports Canada (AIM de TC) décrit le voile blanc dans la section des opérations hivernales de la façon suivante :

Le voile blanc est défini au Glossaire de météorologie publié par l’American Meteorological Society comme :

« Un phénomène optique atmosphérique des régions polaires qui fait que l’observateur semble enveloppé dans une lueur blanchâtre uniforme. On ne peut discerner l’horizon, ni les ombres, ni les nuages; on perd le sens de la profondeur et de l’orientation et on ne peut voir que les objets très sombres situés tout près. Le voile blanc se produit si la couche de neige au sol est intacte et le ciel au-dessus est uniformément couvert lorsque, grâce à l’effet de clarté de la neige, la lumière venant du ciel est à peu près égale à celle qui vient de la surface de la neige. La présence d’un chasse-neige peut accentuer ce phénomène. »

La lumière achemine au cerveau les messages de perception de la profondeur sous la forme de couleur, d’éclat, d’ombre, etc. Tous ces éléments ont un point commun, à savoir, ils sont tous modifiés par la direction de la lumière et les variations d’intensité de la lumière. Lorsque nous voyons des ombres se former sur l’un des côtés d’un objet, nous en déduisons inconsciemment que la lumière vient du côté opposé. Ainsi la nature nous fournit un grand nombre d’indices visuels qui nous aident à discerner les objets et à évaluer les distances. Mais que se passe-t-il si l’on supprime tous ces indices? Supposons que les objets et le sol sur lequel ils reposent soient tous entièrement blancs. De plus, supposons qu’ils soient éclairés par une lumière diffuse, filtrée par la couche nuageuse, réfléchie dans toutes les directions par la surface blanche, de sorte que toute ombre disparaît. Il n’y a virtuellement plus aucun indice visuel sur le terrain et l’œil ne discerne plus les détails de la topographie du terrain.

[…]

Par conséquent, chaque fois qu’un pilote se trouve en présence des conditions de voile blanc décrites ci-dessus ou qu’il soupçonne simplement qu’il est en présence de ces conditions, il devrait immédiatement monter s’il se trouve à bas niveau ou se mettre en palier et se diriger vers un endroit où les détails de la typographie du terrain sont très évidents. Le pilote ne doit pas continuer le vol sauf s’il est préparé à traverser la zone de voile blanc aux instruments et s’il a la compétence voulue pour le faire.

De plus, les phénomènes suivants peuvent donner lieu au voile blanc et on doit les éviter dans la mesure du possible :

- Voile blanc avec brouillard produit par de minces nuages de gouttelettes d’eau très froide qui entrent en contact avec la surface froide de la neige. Dans ces conditions, la visibilité peut être extrêmement réduite voire nulle, selon les dimensions et la répartition des gouttelettes d’eau.

- Voile blanc avec poudrerie produite par des vents de 20 kt ou plus qui soulèvent la neige fine de la surface. La lumière du soleil est réfléchie et diffusée et la visibilité devient nulle.

- Voile blanc avec précipitations produites par des petits cristaux de neige tombant de nuages bas et emportés par le vent et sur lesquels le soleil brille. La réflexion de la lumière est aggravée par la réflexion spectrale des flocons de neige et les points de repère peuvent être obscurcis par la neige qui tombe au point que la visibilité est réduite et la perception des distances est nulle.

Dans la mesure du possible, les pilotes doivent éviter ces conditions sauf s’ils disposent des instruments appropriés à bord de leur appareil et ont suffisamment d’expérience pour utiliser une technique de présentation à basse vitesse et faible taux de descente pour atterrir en toute sécurité Note de bas de page 5.

1.8 Aides à la navigation

1.8.1 Organiseur électronique de poste de pilotage

Généralement, le principal outil de navigation des pilotes effectuant des vols VFR est la carte aéronautique de navigation VFR (VNC). Elle est disponible en format imprimé ou numérique (p. ex. avec l’application ForeFlight, comme dans l'événement à l'étude) et comporte, entre autres, une représentation topographique de la surface avec l’altitude topographique du relief. Cependant, cette altitude n’y est pas indiquée pour tous les lacs. L’altitude du lac Treston, qui n’est pas indiquée sur la VNC, est d’environ 475 pieds.

L’altitude topographique du relief inscrite sur les VNC est principalement utilisée pour la planification avant le vol. Les pilotes d’hélicoptère qui effectuent des vols à des altitudes inférieures ou égales à 500 pieds AGL estiment et maintiennent leur altitude visuellement en suivant le relief au lieu de maintenir une altitude précise indiquée sur l’altimètre conventionnel.

Pendant le vol à l’étude, le pilote utilisait un iPad, situé au-dessus du tableau de bord, avec l’application ForeFlight pour les renseignements de navigation ainsi qu’un récepteur GPS dédié. L’application fournit des renseignements sur la vitesse, l’altitude, la trajectoire et la position, dérivés du GPS, et elle les affiche au pilote sur une carte. Ces données sont également enregistrées numériquement dans un fichier appelé le journal de bord. Les enquêteurs ont été en mesure de récupérer le journal de bord du vol à l’étude (figures 2 et 3).

1.9 Communications

Sans objet.

1.10 Renseignements sur l’aérodrome

Sans objet.

1.11 Enregistreurs de bord

L’aéronef n’était muni d’aucun enregistreur de bord, que ce soit de données de vol ou de conversations de poste de pilotage, et la réglementation en vigueur n’en exigeait pas.

1.12 Renseignements sur l’épave et sur l’impact

L’hélicoptère a heurté la surface gelée et enneigée du lac Treston, près de la rive nord. Les deux patins d’atterrissage avaient été écartés par la force de l’impact. Le BST ne s’est pas rendu sur les lieux de l’accident.

1.13 Renseignements médicaux et pathologiques

Selon l’information obtenue au cours de l’enquête, rien n’indique que des facteurs médicaux aient nui à la performance du pilote.

1.14 Incendie

Sans objet.

1.15 Questions relatives à la survie des occupants

Sans objet.

1.16 Essais et recherche

Sans objet.

1.17 Summit Helicopters Ltd.

Summit est une subdivision de la société mère Ledcor Group. Elle est titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne et d’un certificat d’organisme de maintenance agréé délivrés par TC. Sa base principale est située à Kamloops (C.-B.), avec plusieurs bases secondaires situées à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest); à Prince George (C.-B.); et à Terrace (C.-B.)

Summit est agréée pour effectuer des travaux aériens (en vertu de la sous-partie 702 du RAC) et des opérations de taxi aérien (en vertu de la sous-partie 703 du RAC) dans des conditions de vol VFR de jour et de conditions de vol selon les règles de vol aux instruments (IFR) de jour et de nuit. Sa flotte se compose d’hélicoptères des séries Bell 206, Bell 407 et Bell 412. Grâce à sa flotte d’hélicoptères, la compagnie apporte du soutien à des industries telles que le pétrole et le gaz, le tourisme et l’exploration minière, ainsi qu’aux ministères provinciaux des forêts et aux opérations d’ambulance aérienne.

1.17.1 Manuel d’exploitation de l’entreprise

Summit dispose d’un manuel d’exploitation de l’entreprise (MEC) qui, notamment, dicte la façon dont le service des vols effectue les opérations aériennes. Dans son MEC, Summit précise que le Bell 407 n’est exploité que dans des conditions VFR de jour.

1.17.1.1 Minimums météorologiques

La section 4.1 du MEC décrit les minimums météorologiques dans lesquels la compagnie effectue ses opérations aériennes. La sous-section 4.1.1 expose en détail les limites météorologiques VFR pour les pilotes et déclare que l’hélicoptère doit être exploité avec des repères visuels à la surface.

Le MEC précise que dans l’espace aérien non contrôlé, [traduction]

a) la visibilité en vol est d’au moins un mille;

- À 1 000 pieds AGL ou plus –

- La distance de l’aéronef est d’au moins 500 pieds à la verticale et d’au moins 2 000 pieds à l’horizontale [par rapport aux nuages]

- À moins de 1 000 pieds AGL

- L’hélicoptère est exploité hors des nuages Note de bas de page 6 .

La section 4.1.2 décrit ensuite le vol VFR par visibilité réduite. Conformément au paragraphe 702.17(2) Note de bas de page 7 et à l’alinéa 728.28(2)a) Note de bas de page 8 du RAC et à l’article 723.28 des Normes de service aérien commercial. Summit avait reçu de Transports Canada une autorisation spéciale d’effectuer des vols par visibilité réduite, pourvu que certaines conditions soient respectées. Cette autorisation spéciale permettait à la compagnie d’effectuer des opérations aériennes VFR de jour dans un espace aérien non contrôlé avec une visibilité de ½ SM ou plus à des altitudes inférieures à 1000 pieds AGL. Pour effectuer des opérations aériennes dans des conditions de visibilité réduite, les critères suivants, énumérés dans le MEC, doivent être respectés [traduction] :

- Les pilotes ont acquis au moins 500 heures d’expérience de commandant de bord sur des hélicoptères;

Les hélicoptères doivent être exploités à une vitesse réduite qui donne au commandant de bord une occasion adéquate de voir et d’éviter tous les obstacles;

La vitesse anémométrique minimale de sécurité doit être conforme au diagramme hauteur-vitesse figurant dans le manuel de vol du giravion approuvé pour le type applicable.

- Les pilotes doivent avoir reçu une formation initiale et une formation périodique annuelle sur les opérations par visibilité réduite, comme il est exposé en détail à la section 6.2.1 du présent manuel d’exploitation de l’entreprise Note de bas de page 9.

La section 4.2 indique également que les opérations de vol VFR au-dessus de la couche Note de bas de page 10 ne doivent pas être effectuées Note de bas de page 11.

1.17.1.2 Vol dans des conditions dangereuses

La section 4.10 du manuel d’exploitation décrit les conditions dangereuses qui peuvent survenir pendant un vol et établit les mesures d’atténuation à prendre si on entre involontairement dans de telles conditions. Elle définit les conditions de voile blanc comme [traduction] « [u]n ciel couvert (lumière plate), une mauvaise définition de la profondeur, l’absence de perception du mouvement de l’aéronef » Note de bas de page 12.

Si, au cours de l’exploitation de l’hélicoptère, un pilote entre dans ces conditions de façon inattendue, il doit [traduction] « [u]tiliser les repères disponibles, faire demi-tour s’il le peut, rechercher une caractéristique qui ressort du relief environnant (arbre, rochers, etc.) et atterrir dès que possible » Note de bas de page 13.

1.17.1.3 Évaluation des risques

Au moment de l’événement, Summit avait mis en place un logiciel que les équipages de conduite devaient utiliser pour évaluer les risques associés à chaque vol. La politique de la compagnie exigeait qu’une évaluation des risques soit remplie aussi bien pour les vols IFR que pour les vols VFR. Toutefois, le logiciel permettait au pilote de planifier un vol VFR sans remplir l’évaluation des risques. Avant un vol, le pilote ouvre une session sur le système informatique de la compagnie et remplit le formulaire d’évaluation des risques en cochant diverses cases. Chaque élément de risque se voit attribuer une valeur déterminée au préalable, et, à la fin de l’évaluation, le logiciel additionne la valeur de tous les éléments cochés. Un risque moyen est déclenché lorsque la valeur totale est supérieure à 30; une valeur maximale de 70 est permise. Si la valeur est supérieure à 30, le pilote en chef concerné en est avisé par courriel et par message texte. Le pilote en chef examine alors les risques avec le pilote, et ces derniers formulent un plan pour réduire les risques autant que possible. Ce plan peut comprendre le report du vol ou l’annulation du vol si les risques sont jugés trop importants. À ce stade, une fois que l’on a achevé le plan et discuté des risques, le pilote peut procéder à l’enregistrement du vol dans le système de suivi des vols.

Dans le cas du vol à l’étude, le pilote avait évalué les risques grâce à l’outil informatique. Le seul risque cerné était lié aux opérations hivernales. En conséquence, la matrice d’évaluation des risques a généré une valeur de risque de 5 et a évalué le risque comme étant acceptable.

1.17.2 Pressions influant sur les opérations de taxi aérien

Le secteur des taxis aériens de l’aviation au Canada évolue dans des conditions très compétitives Note de bas de page 14. Comme le BST l’a déjà indiqué, il y a une pénurie de pilotes au Canada, ce qui a eu et continue d’avoir des répercussions sur les exploitants de taxis aériens Note de bas de page 15. Les services de taxis aériens continuent d’être nécessaires, et les compagnies, dont Summit, s’efforcent de répondre aux demandes de leur clientèle touchée par des contraintes financières très serrées et d’autres pressions commerciales. Les activités de taxi aérien sont également diversifiées, comprenant des vols tels que l’évacuation sanitaire et le transport de passagers pour des expéditions de ski et de travailleurs à destination de camps forestiers. Ces activités se déroulent souvent dans des régions éloignées où les conditions météorologiques sont dynamiques, les comptes rendus météorologiques sont limités et la géographie est accidentée, étant composée de lacs, de rivières, de montagnes, de forêts et de côtes.

Cet environnement crée des pressions qui peuvent avoir des répercussions sur les opérations, dont certaines pèsent directement sur le pilote :

- l’évolution constante des conditions météorologiques et de la visibilité, qui peut influer sur la prise de décision en matière de régulation des vols et de navigation;

- l’interaction directe entre les pilotes et la clientèle, qui peut intensifier la pression de satisfaire la clientèle;

- la nature très concurrentielle du secteur, qui peut accroître la pression exercée sur les pilotes pour qu’ils obtiennent et maintiennent la satisfaction de la clientèle et qu’ils assurent la disponibilité des aéronefs et du service aux bons endroits Note de bas de page 16.

Summit connaît bien ces conditions et ces pressions, et la compagnie forme et dirige ses pilotes pour qu’ils gèrent les dangers qui y sont associés. Dans l’événement à l’étude, un certain nombre de stratégies d’atténuation ont été utilisées :

- Avant le vol, le pilote dans l’événement à l’étude a rempli l’évaluation des risques opérationnels de la compagnie.

- Un exposé préalable au vol a été effectué, et la coordination des 2 aéronefs a été planifiée.

- Les conditions météorologiques ont été vérifiées et une route directe vers le Lodge a été planifiée.

- La communication entre les hélicoptères a été amorcée lorsque le brouillard et la brume sont apparus en cours de route.

- Un gestionnaire de base, qui est aussi pilote au besoin, avait été affecté pour gérer les opérations par hélicoptère à partir de la base de Terrace de la compagnie. Dans ce rôle, il était responsable de gérer les demandes et les attentes de la clientèle ainsi que l’ensemble de la logistique.

- La compagnie disposait d’un système de gestion de la sécurité (SGS) volontaire et exigeait une formation sur la CRM pour tout le personnel participant aux opérations aériennes.

1.17.3 Programme de formation des pilotes

1.17.3.1 Formation en vol

Lorsqu’ils mènent des activités en vertu de la sous-partie 703 du RAC, les membres d’équipage titulaires d’une licence pour les vols VFR de jour sur aéronef monomoteur sont tenus d’avoir réussi une vérification de compétence de pilote dont la période de validité n’est pas expirée pour le type d’aéronef piloté.

La formation initiale à Summit pour les activités de taxi aérien en vol VFR de jour sur aéronef monomoteur exige 8 heures de formation au sol et au moins 1 heure de formation en vol. La formation périodique nécessite environ 4 heures de formation au sol et au moins 1 heure de formation en vol Note de bas de page 17 .

La formation et l’évaluation en vue de réussir une vérification de compétence de pilote comprennent des situations de vol normales et anormales, et cette vérification peut être accordée à un pilote après le vol de formation périodique d’au moins 1 heure. La formation initiale et périodique de Summit pour des opérations VFR ne comprend pas de formation sur les compétences de vol aux instruments, sur les procédures de vol IFR ou sur les manœuvres de rétablissement en cas de perte de repères visuels, et la réglementation n’exige la tenue d’aucune de ces formations.

1.17.3.2 Formation sur la visibilité réduite

La formation des pilotes vise à améliorer les connaissances et les compétences nécessaires pour gérer efficacement les divers risques associés aux vols. La section 6.21 du MEC expose en détail la formation au sol que les pilotes doivent suivre avant d’effectuer des vols dans l’espace aérien non contrôlé dans des conditions de visibilité réduite jusqu’à ½ SM. Elle décrit le risque de voile blanc, qu’elle énumère parmi les facteurs à prendre en considération pendant la formation, et elle fournit la mise en garde suivante aux pilotes [traduction] :

L’essentiel est de ne pas se retrouver dans des conditions de voile blanc s’il est possible de l’éviter. […] Il peut arriver, en vol, qu’il soit difficile de voir que la neige tombe d’un nuage situé devant soi. Vous pouvez entrer de façon inattendue dans une zone de chute de neige et connaître des difficultés graves en raison d’une perte de repères visuels. Si la zone devant vous semble douteuse, faites demi-tour. Ne dépassez pas votre point de repère actuel sans avoir en vue le point de repère suivant Note de bas de page 18.

Le manuel poursuit en réitérant les critères qu’il énonce à la section 4.1.2 en ce qui concerne les opérations aériennes par faible visibilité, en décrivant cette fois la réduction de la vitesse anémométrique comme une option dont disposent les pilotes pour atténuer les risques s’ils entrent dans des conditions de voile blanc pendant le vol [traduction] :

(i) Vitesse minimale de l’aéronef

En cas d’opérations par faible visibilité, l’hélicoptère sera piloté à une vitesse anémométrique réduite [italiques dans l’original] qui donnera au pilote une occasion adéquate de voir et d’éviter les obstacles.

La vitesse anémométrique minimale de sécurité doit être conforme au diagramme hauteur-vitesse figurant dans le manuel de vol du giravion approuvé pour le type applicable Note de bas de page 19.

Le MEC ne précise pas de vitesse anémométrique particulière pour chaque type d’hélicoptère exploité par Summit, mais demande au pilote de consulter le manuel de vol du giravion applicable.

La formation comprend également un segment pratique de formation au pilotage de 15 minutes. Elle englobe les manœuvres à basse altitude et à basse vitesse, y compris un demi-tour à basse vitesse (virage à 180°).

1.17.3.3 Formation sur les impacts sans perte de contrôle

En vertu de la norme 723 du RAC Note de bas de page 20, les exploitants de taxi aérien doivent fournir à tous les membres d’équipage de conduite qui effectuent des vols en hélicoptère en conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) de la formation au sol initiale puis bisannuelle sur l’évitement d’un impact sans perte de contrôle (CFIT). Selon cette norme, les pilotes exploitant des hélicoptères en VFR de jour ne sont pas tenus de suivre cette formation.

En tant que pilote VFR de jour, le pilote dans l’événement à l’étude n’avait reçu aucune instruction au sol ou en vol de Summit sur l’évitement d’un CFIT, et la réglementation ne l’exigeait pas.

1.17.4 Surveillance réglementaire de Transports Canada

En tant qu’autorité réglementaire de l’aviation civile au Canada, TC assure la surveillance de tous les exploitants d’aéronefs commerciaux au Canada. Dans le cadre de cette surveillance, TC mène des activités de surveillance des exploitants commerciaux, y compris Summit.

La dernière inspection de processus effectuée à l’endroit de Summit par des inspecteurs de TC remonte à mars 2021. Aucune lacune n’a été observée dans le service des opérations aériennes.

1.18 Renseignements supplémentaires

1.18.1 Impact sans perte de contrôle

Un CFIT se produit [traduction] « lorsqu’un aéronef en état de navigabilité, sous la commande de l’équipage, percute par inadvertance le relief, un obstacle ou un plan d’eau, habituellement sans que l’équipage ait conscience de l’imminence de la collision Note de bas de page 21 ». Ce type d’accident survient souvent lorsque la visibilité est réduite. Dans des conditions comme l’obscurité et le mauvais temps, il peut être plus difficile pour le pilote d’être bien conscient de l’environnement immédiat de l’aéronef et de déterminer visuellement la distance de l’aéronef par rapport au relief.

Au début des années 1990, la majorité des accidents aéronautiques mortels étaient des accidents CFIT. Au cours des décennies suivantes, les exploitants et les organismes de réglementation ont réalisé de grands progrès pour réduire le nombre d’accidents de CFIT. De nombreuses nouvelles technologies ont été introduites, notamment les systèmes d’avertissement et d’alarme d’impact, les systèmes d’avertissement de proximité du sol améliorés, les GPS, les bases de données numériques sur le terrain et les affichages de cartes mobiles illustrant la position d'un aéronef par rapport au terrain. De plus, de meilleures formations sont maintenant offertes, comme la formation de sensibilisation aux CFIT, la formation sur les manœuvres d’évitement des CFIT et la CRM améliorée avec gestion des menaces et des erreurs. Combinées, ces avancées ont réduit le nombre d’accidents de type CFIT à l’échelle mondiale, au point où ces accidents ne sont plus le type principal d’accident mortel.

La technologie qui, à une certaine époque, ne se trouvait qu’à bord d’aéronefs de la catégorie transport est désormais offerte pour les plus petits aéronefs, notamment ceux utilisés dans le secteur du taxi aérien. Dans le cadre de 3 enquêtes portant sur des événements au cours desquels un vol VFR s’est poursuivi dans des conditions IMCNote de bas de page 22 , le BST a mené un examen statistique des accidents CFIT au Canada pour la période comprise entre 1992 et 2019. L’examen a porté sur les accidents au cours desquels des aéronefs immatriculés au Canada effectuaient un vol VFR qui s’est poursuivi dans des IMC et où un accident de type CFIT s’est produit.

Au cours de la période de 28 ans examinée, les données suivantes ont été relevées :

- 60 accidents (64 pertes de vie) concernant des exploitants commerciaux, dont 34 avions (45 pertes de vie) et 26 hélicoptères (19 pertes de vie);

- 39 accidents (39 pertes de vie) concernant des aéronefs privés, dont 34 avions (34 pertes de vie), 1 aéronef ultra léger (2 pertes de vie) et 4 hélicoptères (3 pertes de vie).

Un test de corrélationNote de bas de page 23 a été mené pour déterminer s’il y avait une tendance en ce qui a trait à ce type d’accidents sur cette période de 28 ans. On constate une tendance à la baisse du nombre d’accidents mettant en cause des avions commerciaux sur 28 ans, tandis que le nombre d’accidents concernant des hélicoptères commerciaux, ainsi que des avions et des hélicoptères privés, n’a pas révélé de tendances statistiquement significatives. La diminution globale du nombre d’accidents s’est principalement produite au cours des 14 premières années de la période (de 1992 à 2005); on ne relève aucune tendance pour la période allant de 2006 à 2019.

De plus, l’examen statistique du BST a permis de déterminer que les accidents de vol VFR qui se poursuivent en IMC et se terminent en CFIT au cours de la période de l’étude ne représentent que 1 % de tous les accidents signalés, mais ils représentent environ 6 % de toutes les pertes de vie. Dans l’ensemble, 52 % des accidents causés par un vol VFR se poursuivant dans des IMC avec CFIT ont été mortels, comparativement à seulement 11 % en moyenne pour tous les autres types d’accidents.

1.18.2 Facteurs humains

1.18.2.1 Perception et gestion des risques par les pilotes

Pour que les opérations aériennes soient menées de façon sécuritaire, les risques doivent être gérés et ramenés à un niveau acceptable. Sans méthodes adéquates d’évaluation et d’atténuation des risques, les risques associés à un vol pourraient ne pas rester aussi faibles que raisonnablement possible. L’évaluation et l’atténuation des risques constituent le processus de gestion des risques et représentent un aspect routinier, mais essentiel, de l’aviation.

Il a été démontré que la perception des risques par les pilotes et leur choix de réponse aux risques varient considérablement, et que l’évaluation des risques [traduction] « [détermine] la mesure dans laquelle les pilotes étaient disposés à prendre ou à éviter un risque Note de bas de page 24 ». La variabilité de l’évaluation des risques est associée à [traduction] « la présence d’indices ambigus [et] de conditions changeant de manière dynamique », ainsi qu’à des résultats incertains en matière d’atténuation, la difficulté de la prise de décision étant accrue dans les situations où différents types de risques (par exemple, ceux qui entraînent des considérations de sécurité et des considérations économiques) sont en conflit les uns avec les autres Note de bas de page 25.

Summit reconnaît que de nombreux vols comportent un élément de risque, étant donné que les conditions météorologiques dans la région d'exploitation sont très variables et comprennent souvent des bancs de nuages à basse altitude. Par conséquent, les risques relatifs aux conditions météorologiques ne sont pas évités, mais plutôt évalués pour déterminer s’il est possible d’effectuer le vol. La compagnie intègre de nombreuses mesures d’atténuation des risques à ses opérations aériennes, telles que l’évaluation des risques de vol de la compagnie, la planification avant le vol, la formation, les procédures, ainsi que le contrôle et la surveillance interne de la compagnie.

1.18.2.2 Prise de décision

Le modèle classique de prise des décisions est axé sur la prise de décisions rationnelles et optimales, comme l’achat d’une maison, et est souvent caractérisé par une évaluation lente et analytique des options et la sélection du choix optimal. La planification avant le vol fait souvent appel à cette approche décisionnelle plus lente et plus méthodique pour préparer les pilotes avant le vol. La préparation avant le vol peut consister à envisager les menaces (p. ex. le brouillard), les erreurs (p. ex. la perte d’altitude par faible visibilité) et les états indésirables de l’aéronef (p. ex. un atterrissage dur) possibles qui pourraient survenir pendant le vol prévu. Elle peut aussi comprendre une réflexion sur les mesures de rechange viables (p. ex. un autre site d’atterrissage). La préparation avant un vol peut réduire le besoin de prendre des décisions essentielles quand le temps presse.

En comparaison, la prise de décision naturaliste est axée sur la façon dont les décisions sont prises dans des contextes réels, dynamiques et sensibles au temps. Cette approche tient compte des limites cognitives humaines et se caractérise par la prise de décisions de manière routinière et non analytique, en comparant les actions en termes d’utilité attendue. Dans ces situations, les professionnels appliquent des stratégies de prise de décision en fonction de leur expérience, de la tâche et du contexte opérationnel Note de bas de page 26 . La prise de décision en vol fait souvent appel à ces approches décisionnelles plus rapides et plus situationnelles. Dans ces types de situations réelles sensibles au facteur temps, les décideurs reconnaissent les situations comme familières et passent à l’action. Ils comprennent les objectifs et les priorités, quels indices sont importants et ce à quoi il faut s’attendre ensuite, ainsi que les façons typiques de réagir dans des situations données Note de bas de page 27 . Ce type de prise de décision est efficace et exécuté rapidement. Il est toutefois vulnérable à 3 catégories de problèmes : une expérience inadéquate chez le décideur, des renseignements insuffisants dans la situation en cours et une tendance du décideur à trouver une raison d’écarter un indice ou un élément d’information Note de bas de page 28. En outre, il a été démontré que les facteurs de stress tels que la pression temporelle, le bruit et l’ambiguïté réduisent les renseignements que les gens peuvent prendre en compte lorsqu’ils prennent des décisions Note de bas de page 29. Pour développer l’expertise, l’entraînement et l’expérience du monde réel sont importants pour ce type de prise de décision.

1.18.2.3 Attention et charge de travail par visibilité réduite

L’augmentation de la charge de travail, dont on ne s’aperçoit souvent pas sur le moment, est étroitement liée à un changement progressif des conditions situationnelles. Un rétrécissement de l’attention peut se manifester lorsque la charge de travail augmente et peut contribuer à la tendance à s’en tenir au plan, dans la mesure où les changements dans la situation et les indices ne sont pas détectés étant donné que la personne concentre son attention sur la tâche principale. Il s’agit d’une stratégie naturelle d’adaptation humaine pour gérer une charge de travail croissante Note de bas de page 30,Note de bas de page 31,Note de bas de page 32. Par exemple, à mesure que la visibilité se détériore (p. ex. lorsque les conditions changent), le niveau d’attention et d’effort nécessaire pour se concentrer et rechercher des repères visuels externes à l’extérieur de l’aéronef augmente. Pendant ce temps, l’attention n’est pas accordée à d’autres indices, surtout ceux qui se trouvent en dehors du champ de vision externe, tels que les affichages de renseignements, y compris l’anémomètre et l’indicateur d’assiette, et d’autres indices à l’intérieur de l’aéronef.

1.18.2.4 Tendance à s’en tenir au plan

La tendance à s’en tenir au plan se décrit comme la tendance des gens à poursuivre leur plan d’action initial même quand les circonstances changent et requièrent l’adoption d’un nouveau planNote de bas de page 33,Note de bas de page 34, Note de bas de page 35 . Une fois qu’un plan a été établi et mis en œuvre, il devient plus difficile de reconnaître dans l’environnement des indices ou des conditions indiquant qu’un changement est nécessaire qu’il ne le serait si un plan n’avait pas déjà été établi. Pour qu’un pilote reconnaisse qu’un changement de plan s’impose et réagisse à temps (par exemple, constater la nécessité de dérouter vers un autre site d'atterrissage), il doit percevoir des conditions comme étant suffisamment importantes pour qu’il agisse immédiatement.

Les facteurs contextuels du moment sont déterminants dans la décision de poursuivre le plan ou de l’abandonner pour adopter une autre option. L’ordre dans lequel nous parviennent les indices sur la situation en développement, et leur influence relative, sont 2 aspects clés Note de bas de page 36 . Les indices situationnels et les conditions se détériorent souvent de façon graduelle et ambiguë, pas rapidement et clairement. Avec la détérioration progressive des indices, il existe presque toujours des indices initiaux manifestes qui suggèrent que la situation est maîtrisée et peut être maintenue sans que le risque augmente Note de bas de page 37 . Cela renforce la tendance des gens à s’en tenir au plan. Souvent, les conséquences de l’abandon d’un plan sont sérieuses (p. ex. un déroutement, une approche interrompue) et un pilote a besoin de preuves solides pour apporter les changements qui s’imposent.

Voler lorsque les conditions météorologiques ou la visibilité se détériorent peut être une situation difficile, car les indices de détérioration de la visibilité peuvent être progressifs ou sporadiques. La dégradation ou la variabilité de la visibilité réduit les repères visuels nécessaires au vol. Des études laissent entendre que les pilotes sous-estiment souvent le risque d’une perte de maîtrise par suite d’un manque de repères visuels et qu’ils ont une grande confiance en leur capacité à conserver la maîtrise de l’aéronef dans des conditions météorologiques défavorablesNote de bas de page 38, Note de bas de page 39 . De même, au fur et à mesure que la réalisation de l’objectif approche (p. ex. approcher de la destination ou n’être qu’à une courte distance de la destination), la recherche montre qu’il peut y avoir une tendance naturelle à minimiser les risques possibles au profit de l’atteinte de l’objectif (c.-à-d., atteindre la destination) Note de bas de page 40 . La performance humaine est orientée vers les objectifs, ce qui est souvent un aspect très positif; cependant, il est important de comprendre l’influence de cette tendance dans ces situations. La combinaison d’une sous-estimation des risques et d’un souci de réalisation des objectifs peut contribuer à ce que les pilotes aient tendance à poursuivre le vol lorsque les conditions météorologiques se dégradent, surtout si ces pilotes estiment que la réduction de la visibilité n’est que temporaire ou qu’elle ne va pas beaucoup empirer, et si les conséquences du choix de l’autre solution sont graves (p. ex. causer des retards à la clientèle).

Un certain nombre de mesures d’atténuation ont été étudiées pour les situations ambiguës et incertaines dans lesquelles les pilotes ont tendance à suivre leurs plans initiaux. L’une d’entre elles prévoit que la formation sur la gestion des risques devrait apprendre aux pilotes à aller au-delà de leur évaluation initiale des risques de la situation et à rechercher d’autres points de vue, surtout lorsque la conclusion de leur évaluation initiale des risques est de poursuivre le vol Note de bas de page 41. Une autre mesure d’atténuation dans une telle situation consiste à recadrer l’objectif de la compagnie et du pilote en passant d’une approche par défaut consistant à poursuivre le vol à l’approche contraire, soit arrêter le vol lorsque les conditions sont incertaines et les repères, ambigus. L’objectif de cette approche est d’axer la prise de décision sur une évaluation visant à déterminer s’il est plus sécuritaire de maintenir ou de modifier le plan initial. Une troisième stratégie d’atténuation pour les pilotes consiste à examiner l’influence que les normes, les valeurs, les objectifs et le système de récompense de la compagnie ont sur leur propre prise de décision opérationnelle. Cet aspect est important, parce que les pilotes partagent souvent les objectifs de la compagnie et que les opérations normales et quotidiennes comportent souvent des conflits d’objectifs inhérents Note de bas de page 42.

1.18.2.5 Désorientation spatiale dans des conditions de visibilité réduite

La perception spatiale est la capacité d’une personne à être consciente de la relation qui existe entre elle-même et ce qui l’entoure. Lorsqu’une personne se déplace au sol, son cerveau utilise et traite les informations fournies par différents sens, soit la vision, le système musculosquelettique (proprioception) et l’oreille interne (appareil vestibulaire), pour établir une perception spatiale juste.

En vol, l’interprétation de l’information reçue par les sens autres que la vision peut induire le pilote en erreur s’il ne peut pas s’orienter visuellement. Une accélération peut, par exemple, être perçue comme un cabrage de l’aéronef. Dans un contexte de vol, la vision devient donc la source principale d’information fiable pour maintenir une bonne perception spatiale. Plus le cerveau reçoit d’information visuelle à traiter, plus la représentation du déplacement dans l’espace est précise.

Le manque d’informations visuelles telles que des points de repère à l’extérieur de l’aéronef peut provoquer des illusions qui affectent la perception spatiale. Par exemple, pendant un vol de nuit, qui fournit normalement moins d’information visuelle qu’un vol de jour, les lumières semblent plus près qu’elles ne le sont en réalité. Dans des conditions de lumière plate, malgré la capacité du pilote à voir un horizon lointain, les repères proches – dont le pilote a besoin pour percevoir la profondeur et ainsi évaluer la hauteur de l’aéronef au-dessus du sol – peuvent être absents. La perte complète des informations visuelles peut provoquer une désorientation spatiale. Dans ce cas, le pilote ne pourra conserver la maîtrise de l’aéronef qu’en se référant aux instruments de vol pertinents, pour autant qu’il dispose des compétences nécessaires pour le vol aux instruments et que l'aéronef soit muni des instruments de vol nécessaires.

De 2010 à 2022, le BST a enquêté sur 35 événements dans lesquels des conditions reconnues comme pouvant nuire à la perception spatiale des pilotes étaient présentes.

Les pilotes en vol VFR doivent s’assurer de maintenir un contact visuel avec la surface en tout temps Note de bas de page 43. Pour cela, la visibilité autant que la présence de repères visuels sont nécessaires. La visibilité de jour désigne la distance à laquelle on peut identifier des objets saillants non éclairés, par exemple, le relief ou des bâtiments.

Un repère visuel correspond à un ou plusieurs éléments visibles de la surface (ou à la surface elle-même). Ces éléments aident les pilotes à déterminer leur position et leur déplacement dans l’espace, de même qu’à repérer l’horizon. Les indices visuels sont tout élément d’information visuelle (ombres, détail de la textureNote de bas de page 44 et la taille des objets familiers Note de bas de page 45) que traite le cerveau de façon inconsciente pour déterminer aussi bien la position que le déplacement dans l’espace. Les indices visuels sont essentiels pour permettre la perception de la profondeur, caractéristique de la vision en 3 dimensions.

En vol VFR, il est important que la visibilité permette au pilote de voir les repères visuels qui, à leur tour, doivent fournir suffisamment d’indices visuels afin de maintenir une bonne perception spatiale. Il est possible que la qualité et le nombre d’indices visuels fournis par les repères visuels soient insuffisants pour conserver une vision en 3 dimensions, comme c’est le cas lors d’un vol dans un brouillard à épaisseur variable qui devient soudainement opaque, surtout au-dessus d’un terrain enneigé ou de la glace. Lorsque les indices visuels sont insuffisants, la vision en 3 dimensions se dégrade et devient une vision en 2 dimensions. Dans des conditions de brouillard, avec une visibilité variable et surtout au-dessus d’un terrain enneigé ou de glace, cette dégradation peut toutefois passer inaperçue, ce qui fait de cette visibilité variable une menace insidieuse qui est dangereuse pour les pilotes. En général, le pilote voit bien, car la visibilité est bonne, mais il peut ne pas se rendre compte que sa capacité de perception de la profondeur est réduite, voire nulle à cause des changements dans les indices externes.

1.18.2.6 Déclencheur de décision en route

En décembre 2020, la United States Helicopter Safety Team a publié un document intitulé Spatial Disorientation Induced by a Degraded Visual Environment Note de bas de page 46. Ce document a été publié pour fournir à l’industrie des hélicoptères des renseignements qui pourraient réduire le risque d’accidents mortels d’hélicoptères. Le document fournit aux exploitants des renseignements de base sur les accidents d’hélicoptères et des renseignements supplémentaires qui peuvent être intégrés à leur propre programme de formation. La section décrivant les déclencheurs de décision en route présente un intérêt particulier.

En général, lorsque la visibilité en vol diminue, les pilotes d’hélicoptère réduisent la vitesse anémométrique pour s’adapter. Un déclencheur de décision en route est une condition ou un ensemble de conditions prédéterminées qui déclenchent la décision du pilote de modifier le vol lorsque les critères précisés sont respectés. Lorsque les conditions sont réunies, le pilote [traduction] « exécute une action déterminée au préalable qui a été planifiée, communiquée et examinée à la table de planification [italiques dans l’original] Note de bas de page 47 ». Les déclencheurs de décision en route peuvent être déterminés par le pilote, la compagnie ou les deux. En prédéterminant, avant le départ du vol, ces déclencheurs et le plan d’action qui en découle si le seuil est atteint, le pilote peut se concentrer davantage sur le pilotage de l’hélicoptère, étant donné que la prise de décisions et la planification pendant le vol nécessitent moins de ressources cognitives. La probabilité d’erreurs est également réduite.

Les exemples de déclencheurs de décision en route qui sont cités dans le document sont les suivants [traduction] :

- ATTENTION conditions météorologiques (exemple utilisant les minimums VFR)

- Si la visibilité devient inférieure à 3 SM, nous allons…

- Si les plafonds tombent en dessous de 1000 pieds, nous allons…

- ATTENTION itinéraire

- Si nous dévions de plus de ## milles de l’itinéraire prévu, nous allons…

- Si nous abaissons le levier de pas collectif plus de ## fois, nous allons…

- AVERTISSEMENT[Note de bas de page 48] vitesses anémométriques

- Si nous ralentissons sous ## KIAS, nous allons…

- Si [nous] diminuons la vitesse de ## KIAS par rapport à notre vitesse prévue, nous allons…

- AVERTISSEMENT altitude

- Si nous descendons sous ### AGL/MSL [niveau moyen de la mer], nous allons…

- Si nous descendons plus de ### en dessous de notre altitude prévue, nous allons… Note de bas de page 49

En créant un plan d’action à l’avance et en retirant une partie du processus décisionnel du poste de pilotage avant le début du vol, on permet au pilote d’être prêt à réagir à tout changement pouvant survenir dans l’environnement de vol au cours des opérations.

Au moment de l’événement, Summit ne disposait pas d’une politique ou d’une procédure formelle permettant à ses pilotes d’intégrer les déclencheurs de décision en route aux opérations de routine, et elle n’était pas tenue de le faire en vertu de la réglementation.

1.18.3 Risque associé aux activités du secteur du taxi aérien au Canada

En 1990, le BST a publié l’étude de sécurité aéronautique 90-SP002, Rapport au terme d’une étude de sécurité sur le vol VFR dans des conditions météorologiques défavorables Note de bas de page 50. Ce rapport révèle que 27 des 33 accidents d'hélicoptère survenus entre 1976 et 1986Note de bas de page 51 se sont produits dans des conditions de voile blanc, et que beaucoup de ces accidents sont survenus à la suite d'une descente involontaire qui s'est poursuivie à l'insu du pilote. En 2019, le BST a publié le Rapport d’enquête sur une question de sécurité du transport aérien (SII) A15H0001 Note de bas de page 52 . L’objectif de la SII était d’améliorer la sécurité en réduisant les risques liés aux activités de taxi aérien au Canada, un secteur qui continue de connaître plus d’accidents que tous les autres secteurs de l’aviation commerciale.

La SII a révélé que le plus grand nombre de pertes de vie attribuable aux accidents résulte de vols ayant commencé dans des conditions météorologiques de vol à vue, qui se sont poursuivis jusqu’à la perte des repères visuels et se sont soldés soit par un CFIT soit par une perte de maîtrise. L’analyse des données sur les accidents a révélé que les facteurs contributifs s’inscrivaient dans 2 grandes catégories :

- l’acceptation de pratiques non sécuritaires;

- la gestion inadéquate des dangers opérationnels.

En plus, la SII cherchait à mieux comprendre les pressions auxquelles l’industrie devait faire face et les problèmes de sécurité rencontrés dans ses activités quotidiennes. Les renseignements recueillis ont été classés en 19 thèmes de sécurité qui, à la suite d’une analyse supplémentaire combinée avec d’autres données, ont mené à diverses conclusions. De ces 19 thèmes, les 6 suivants et leurs conclusions respectives sont pertinents par rapport au présent rapport :

- La technologie embarquéeNote de bas de page 53 ,si employée dans une opération, peut améliorer sensiblement la sécurité des activités de taxi aérien.

- Les renseignements météorologiques sont un élément essentiel de la planification des vols. Ils permettent aux pilotes de prendre des décisions éclairées en fonction des conditions météorologiques.

- La pression opérationnelle, qui peut être interne et externe, y compris la pression de produire des résultats, peut influer négativement sur la sécurité.

- La prise de décision et la gestion des ressources de l’équipage sont des compétences cruciales qui aident les équipages de conduite à gérer les risques associés aux opérations aériennes.

- La formation des pilotes et autre personnel d’opérations aériennes est essentielle pour perfectionner les connaissances et compétences dont ils ont besoin pour gérer efficacement les divers risques associés aux activités de taxi aérien.

- La gestion efficace de la sécurité est importante pour que les exploitants puissent proactivement cerner les dangers et réduire les risques au plus bas niveau raisonnablement possible.

La nature complexe et variée du secteur du taxi aérien et l’ampleur des pressions auxquelles ces exploitants font face engendrent des dangers et des facteurs de risque difficiles à gérer. Les risques liés au secteur du taxi aérien persistent depuis des décennies et résistent aux mesures d’atténuation plus traditionnelles.

2.0 Analyse

L’enquête n’a révélé aucun signe de panne d’un système de l’aéronef ou de défaillance de la cellule ou du moteur qui aurait pu être un facteur contributif pendant le vol à l’étude. Elle n’a pas non plus permis de déterminer que la performance de l’aéronef avait constitué un facteur. En plus, le pilote détenait la licence et les qualifications appropriées pour le vol, et rien n’indique que la fatigue ou des facteurs médicaux ont nui à son rendement. L’analyse se concentrera donc sur les considérations opérationnelles (telles que la planification du vol), la prise de décision du pilote, les conditions dans lesquelles le vol a été effectué et les moyens de défense en place au moment de l’événement.

2.1 Les pressions influant sur les opérations

Le matin de l’événement, l’exploitant de vols d’affrètement dont les services avaient été retenus pour transporter une partie du groupe de passagers vers sa destination n’était pas disponible. Pour gérer la situation qui se développait, le gestionnaire de base a décidé d’effectuer un changement d’horaire de dernière minute, de réguler lui-même le vol et de piloter un hélicoptère Bell Helicopters Textron Inc. (Bell) 407 de Summit Helicopters Ltd. (Summit) pour remplacer l’exploitant de vols d’affrètement. Ce jour-là, du brouillard et de la brume, qui devaient être localisés, avaient été relevés le long de la route de vol prévue. Il a donc fallu modifier la route prévue. Les options qui s’offraient pour la nouvelle route étaient les suivantes : survoler le brouillard jusqu’au Lodge, descendre sous le brouillard pour suivre la rivière (qui présentait un contraste marqué avec le relief enneigé) jusqu’à la lisière de la forêt et jusqu’au Lodge, atterrir temporairement, et retourner à l’aéroport pour permettre au brouillard de se dissiper. Ces deux pressions directes exercées sur le pilote ont créé le contexte de la prise de décision opérationnelle à laquelle il faisait face.

Summit exerce ses activités dans le secteur concurrentiel des activités de taxi aérien où la satisfaction aussi bien de la clientèle que du personnel est importante pour assurer le succès de la compagnie. En tant que gestionnaire de base, le pilote dans l’événement à l’étude était responsable non seulement des vols opérationnels, au besoin, mais aussi de la gestion de la base, ce qui englobait des tâches telles que la gestion des demandes de la part de la clientèle et des relations avec la clientèle; la logistique des calendriers, des aéronefs et de la disponibilité; et les horaires des pilotes. Ces pressions indirectes exercées sur le gestionnaire de base ont créé un contexte supplémentaire pour sa prise de décision opérationnelle.

Summit s’est montrée consciente de ces conditions et de leur capacité à influencer la prise de décision. Par exemple, des communications régulières ont eu lieu entre le gestionnaire de base et le directeur général, ainsi que des réunions régulières visant à gérer les questions et à résoudre les problèmes. L'entreprise avait en outre volontairement mis en œuvre un système de gestion de la sécurité.

Les pressions concurrentielles, commerciales et opérationnelles qui pèsent sur les activités de taxi aérien, si elles ne sont pas correctement gérées, peuvent avoir des répercussions négatives sur la capacité d’une organisation à gérer la sécurité, et l’influence de ces pressions peut souvent être subtile. Si ces pressions ne sont pas convenablement gérées, elles pourraient donner lieu à l’acceptation de pratiques non sécuritaires.

2.2 Planification du vol

Le pilote dans l’événement à l’étude n’était pas censé effectuer ce vol à destination du Northern Escape Mountain Lodge. Cependant, pour gérer l’annulation inattendue de la part du tiers dont les services avaient été initialement retenus pour effectuer le vol, le pilote, en tant que gestionnaire de base de la compagnie à Terrace (C.-B.), a dépêché un hélicoptère Bell 407 de la compagnie, en se désignant lui-même comme pilote. Ensemble, le gestionnaire de base et le pilote du Bell 412 de la compagnie devaient coordonner le transport de 12 passagers de l’aéroport de Terrace (C.-B.) (CYXT) au Lodge. Le Lodge se trouvait à une courte distance, à seulement 15 milles marins au nord-nord-ouest de l’aéroport. Le pilote dans l’événement à l’étude estimait qu’il s’agissait d’un vol simple et court qui permettrait de résoudre le problème causé par l’annulation par l’exploitant de vols d’affrètement.

Le pilote dans l’événement à l’étude est arrivé à l’aéroport après avoir constaté, en conduisant de chez lui, que les conditions météorologiques étaient propices au vol. Son expérience de vol précédente à partir de CYXT avait renforcé sa connaissance des régimes climatiques locaux – en particulier, la tendance à ce que les conditions météorologiques soient bonnes dans les environs si elles étaient bonnes à l’aéroport. Il avait aussi consulté diverses sources météorologiques en prévision du vol. Avant de dépêcher l’hélicoptère, le pilote avait également effectué une évaluation des risques pour le vol selon les règles de vol à vue (VFR) prévu dans le logiciel d’évaluation des risques de la compagnie qui, compte tenu des paramètres saisis, avait estimé que le vol présentait un faible risque.

Un examen des renseignements tirés des prévisions météorologiques effectué après l’événement a révélé que ces renseignements avaient prévu les conditions environnementales auxquelles le pilote a fait face. Les prévisions de la zone graphique indiquaient la possibilité de brouillard givrant avec une visibilité de ½ mille terrestre (SM) et des plafonds de 200 pieds au-dessus du sol dans les vallées montagneuses. De plus, l’examen des données d’évaluation des risques a révélé que les conditions météorologiques (en particulier la possibilité de brouillard dans la vallée) n’avaient pas été prises en compte en tant que facteur de risque pour le vol. Seules les opérations hivernales avaient été ajoutées comme facteur de risque.

La planification des vols et l’évaluation des risques avant le départ sont des tâches qui font généralement appel à des stratégies conventionnelles de prise de décision où le temps est disponible et utilisé pour recueillir des renseignements, où les options et les solutions de rechange sont examinées et où une décision (en l’occurrence, la décision de décoller) est prise. Les facteurs pris en compte par le pilote dans sa décision de décoller malgré le brouillard prévu étaient la courte durée du vol, sa propre expérience de vol dans les environs de Terrace, sa connaissance des régimes climatiques locaux, les observations météorologiques qu’il avait faites en se rendant au travail et le faible risque évalué par le logiciel d’évaluation des risques de la compagnie.

Fait établi quant aux causes et aux facteurs contributifs

Compte tenu de la courte durée du vol, du fait que le pilote s’attendait à des conditions météorologiques propices, du niveau de risque évalué comme étant faible et de la pression commerciale sous-jacente, le pilote a décidé d’effectuer un vol VFR alors que des conditions de brouillard localisé étaient prévues sur la route prévue.

2.3 Poursuite d’un vol dans des conditions de visibilité réduite

Lors de la planification avant le vol, le pilote a estimé que les conditions météorologiques en route étaient propices au vol VFR. Cependant, environ 8 minutes après le début du vol, le pilote a appris par le personnel du Lodge que du brouillard à basse altitude s’était installé dans les environs et que la visibilité verticale était variable. À peu près à ce moment du vol, le brouillard est devenu visible à partir de l’hélicoptère, masquant le fond de la vallée devant l’appareil.

Alors que le pilote du Bell 412 avait choisi de voler au-dessus du brouillard jusqu’au Lodge et de tenter de trouver un moyen d’atterrir sur le site, le pilote dans l’événement à l’étude est descendu dans le brouillard pour suivre la rivière, qui offrait un contraste marqué avec le sol enneigé. Il prévoyait suivre la rivière jusqu’au lac, traverser le lac jusqu’à la rive, puis poursuivre sa route jusqu’au Lodge, en utilisant la rivière et la ligne de rivage comme repères visuels. Par le passé, chaque fois que le pilote avait dû composer avec des conditions de visibilité réduite alors qu’il se rendait au Lodge, un trajet très routinier, il avait suivi cette route sans problème.

Lorsqu’ils prennent des décisions dans de telles situations, les pilotes surveillent continuellement les indices environnementaux, évaluent leur emplacement et les circonstances du moment, évaluent la progression à l’égard de l’objectif ou de la tâche, et agissent en fonction de ces renseignements. Pour qu’un pilote modifie sa ligne de conduite, il faut que les indices à l’appui de sa décision soient très convaincants pour l’emporter sur sa conscience du fait que les conséquences d’un retour en arrière (perte de revenus ou clientèle insatisfaite, par exemple) peuvent sembler lourdes. Les facteurs suivants ont contribué à la décision du pilote de poursuivre le vol jusqu’au Lodge : l’itinéraire lui était familier, le vol était court et routinier, il s’attendait à disposer de repères visuels au sol sous le brouillard variable, il avait suivi cette route avec succès par mauvaise visibilité dans le passé, et il s’agissait d’un vol payant avec une clientèle désireuse d’atteindre sa destination. Compte tenu de ces circonstances, la poursuite du vol par visibilité variable et réduite, dans cet événement, correspond au modèle de la tendance à s’en tenir au plan. Les indices indiquaient au pilote qu’il devrait poursuivre le vol.

Fait établi quant aux causes et aux facteurs contributifs

En raison des repères visuels fournis par la rivière, de la proximité du Lodge, de la familiarité et des succès antérieurs du pilote avec sa stratégie de vol par faible visibilité, ainsi que de la tendance à s’en tenir au plan dans toutes ces conditions, le pilote a poursuivi le vol dans une zone où la visibilité était inférieure à ½ mille terrestre et où les indices étaient insuffisants pour le vol VFR.

2.4 Désorientation spatiale dans des conditions de visibilité réduite et de repères visuels dégradés

Après que le pilote dans l’événement à l’étude eut choisi de descendre vers la rivière et de voler au-dessus du lac Treston, dans la zone à visibilité réduite, la visibilité a continué de se dégrader, surtout lorsque l’hélicoptère traversait la surface gelée jusqu’à la rive nord du lac. Le pilote avait prévu de suivre la rivière jusqu’au lac et pensait le faire; cependant, l’enquête a permis de déterminer que l’eau en mouvement qui fournissait au pilote un repère visuel très contrasté était en fait un courant d’eau en mouvement dans le lac.

Alors qu’il pilotait l’hélicoptère dans des conditions environnementales qui ne répondaient pas aux exigences du vol VFR, la position géographique présumée (le long de la rivière Kitsumkalum) du pilote n’était pas la même que sa position réelle (au-dessus du lac).

Une fois l’hélicoptère au-dessus le lac gelé, qui était en majeure partie recouvert de neige, et volant à faible vitesse anémométrique et à basse altitude, le pilote a été exposé à des conditions de lumière plate, de voile blanc et de brouillard qui ont donné lieu à un contraste visuel insuffisant avec la surface du lac recouvert de neige. Cela a réduit la capacité du pilote à évaluer efficacement sa vitesse, son assiette et son altitude, qui sont évaluées à l’aide de repères visuels externes pendant les vols VFR par hélicoptère. De plus, cela a en fin de compte contribué à la perte des repères visuels et à la désorientation spatiale du pilote, ce qui a conduit à l’impact de l’hélicoptère avec la surface du lac.

Fait établi quant aux causes et aux facteurs contributifs

Compte tenu des conditions de lumière plate, de voile blanc et de brouillard, le pilote a perdu ses repères visuels externes alors qu’il survolait le lac enneigé, ce qui a entraîné une descente involontaire et la collision de l’hélicoptère avec la surface gelée du lac.

2.5 Tendance à s’en tenir au plan

Après avoir repris de l’altitude suite à la collision de l’hélicoptère avec la surface gelée du lac, le pilote a poursuivi son vol vers l’ouest en se référant à la rive nord du lac. À environ ¼ SM à l’ouest du point de contact avec la surface, l’hélicoptère a entamé par inadvertance un virage descendant vers la gauche sur un angle d’environ 180°. En raison de la faible vitesse au sol, le changement de trajectoire de l’hélicoptère n’a pas été affiché sur l’application ForeFlight. Cette situation a fait en sorte que le pilote est brièvement revenu vers l’est, jusqu’à ce que l’application commence à indiquer la bonne direction de vol. À ce moment-là, le pilote a pris la décision de remonter à travers le brouillard et d’évaluer les options qui s’offraient à lui pour le reste du vol. Lorsque l’hélicoptère a fini par s’approcher du Lodge en volant au-dessus du brouillard, le pilote a retrouvé un repère au sol et est descendu pour atterrir dans une visibilité qui était inférieure à ½ SM.

La proximité du Lodge et l’intention d’éviter les difficultés qu’un atterrissage d’urgence en hiver poserait à la clientèle ont contribué à la décision du pilote de poursuivre le vol jusqu’au Lodge par une visibilité faible et variable persistante après avoir heurté le sol.

Compte tenu de la nature des facteurs cognitifs et contextuels qui poussent les pilotes à poursuivre un vol, il leur est extrêmement difficile d’interrompre leur plan ou de choisir une autre option sans que des indices très évidents les encouragent à le faire. La fixation de minimums personnels et l’établissement de limites d’entreprise qui tiennent compte des pressions locales liées aux attentes de la clientèle et aux vols de routine de courte durée peuvent permettre de mieux prévenir les cas de tendance à s’en tenir au plan comme celui-ci.

Fait établi quant aux risques

Le vol à basse altitude dans des conditions de visibilité réduite ou variable constitue un danger pour les opérations VFR de jour. En l’absence d’une gestion proactive des dangers associés à la tendance à s’en tenir au plan dans ces conditions, les pilotes seront enclins à poursuivre le vol, ce qui augmentera le risque d’incident ou d’accident.

2.6 Déclencheur de décision en route