Chavirement avec perte de vie

Bateau de pêche Tyhawk

Golfe du Saint-Laurent, 20 milles marins à l’ouest de Chéticamp (Nouvelle-Écosse)

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a enquêté sur cet événement dans le but de promouvoir la sécurité des transports. Le Bureau n’est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales. Le présent rapport n’est pas créé pour être utilisé dans le contexte d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre. Voir Propriété et utilisation du contenu. Les pronoms et les titres de poste masculins peuvent être utilisés pour désigner tous les genres afin de respecter la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (L.C. 1989, ch. 3).

Résumé

Le 1er avril 2021, Pêches et Océans Canada (MPO) a évalué les conditions météorologiques et a avisé les pêcheurs que la pêche au crabe des neiges dans la zone 12 du golfe du Saint-Laurent ouvrirait à 0 h 01 le 3 avril 2021. Au moment où l’avis a été émis, il y avait de la glace dans le port de Richibucto (Nouveau-Brunswick) et il a fallu utiliser une excavatrice pour briser la glace au quai afin de mettre le Tyhawk à l’eau.

Le 2 avril à 4 h 35, le capitaine et 4 membres d’équipage ont quitté Richibucto (Nouveau-Brunswick) pour se rendre à Chéticamp (Nouvelle-Écosse) à bord du Tyhawk, un bateau de pêche non ponté d’une longueur de 13,61 m, pour la saison. Ils ont été rejoints à Chéticamp par 4 autres membres d’équipage, venus de Richibucto en voiture.

Le 3 avril, à partir de 2 h 40 approximativement, le Tyhawk a effectué 2 voyages entre Chéticamp et les lieux de pêche. Lors du 1er voyage, effectué par le capitaine et les 8 membres d’équipage, ils ont posé environ 75 casiers à crabes. Au cours de ce voyage, une accumulation de glace s’est formée sur le bateau. Lors du 2e voyage, le capitaine et 4 membres d’équipage ont repris la mer pour poser une cinquantaine de casiers à crabes supplémentaires.

Pendant le voyage vers les lieux de pêche, le capitaine et 3 membres d’équipage ont fait une sieste dans les emménagements alors qu’un autre membre d’équipage assurait le quart. Les vents étaient passés de 20 à 25 nœuds avec des vagues de 1 à 2 m. Les vagues s’abattaient à tribord alors qu’il tombait de la pluie et de la pluie verglaçante. Un 2e membre d’équipage s’est présenté à la timonerie où il a remarqué une accumulation d’eau dans la cale. Il a appelé le capitaine et les autres membres d’équipage, puis les pompes de cale ont été mises en marche. Peu après, un membre d’équipage s’est rendu sous le pont amovible pour récupérer une partie des engins et a constaté la présence d’eau sur le pont principal. Il a alerté les autres membres d’équipage, puis on a changé la configuration de la pompe à grand débit pour assécher la cale. À ce moment-là, les conditions météorologiques ont semblé s’aggraver et les mouvements du bateau se sont intensifiés. À la suite d’une gîte importante sur tribord, le pont principal du bateau a été submergé, ce qui a eu pour effet de faire pénétrer de l’eau dans le Tyhawk, en plus de l’eau qui se trouvait déjà sur le pont.

Les membres d’équipage n’ont pas été en mesure d’atteindre les gilets de sauvetage et les combinaisons d’immersion rangés dans les emménagements ni de mettre à l’eau le radeau de sauvetage, qui avait glissé sous le pont amovible. Peu après, le Tyhawk a chaviré et le capitaine et les membres d’équipage sont montés sur la coque renversée. Un membre d’équipage a composé le 911. La radiobalise de localisation des sinistres (RLS) automatique s’est dégagée et, à 17 h 50, le Centre conjoint de coordination de sauvetage de Halifax a été avisé d’un signal RLS en provenance du Tyhawk.

Alors que le Tyhawk renversé s’enfonçait davantage dans l’eau, les vagues ont balayé à plusieurs reprises le capitaine et un membre d’équipage de la coque et les ont projetés dans l’eau. Le capitaine et ce membre d’équipage ont fini par rester dans l’eau. Le bateau de pêche Northumberland Spray est arrivé sur les lieux et a secouru les 4 membres d’équipage du Tyhawk, mais le capitaine n’a pas pu être retrouvé. Le Northumberland Spray est rentré à Chéticamp et les 4 membres d’équipage ont reçu des soins médicaux. La mort d’un membre d’équipage a été déclarée. Les recherches pour retrouver le capitaine se sont poursuivies toute la nuit ainsi que toute la journée du lendemain. À 19 h 55 le 4 avril 2021, l’affaire a été confiée à la GRC comme cas de personne disparue.

Modifications sans évaluation de la stabilité

Le Tyhawk avait été modifié par l’ajout d’un pont amovible. L’enquête a permis de déterminer que la stabilité du Tyhawk avait été compromise en partie par l’ajout du pont amovible, dont les effets sur la stabilité du bateau n’avaient pas été évalués. En 2013, Transports Canada (TC) a inspecté le bateau, a émis un avis de défaut en raison du pont amovible et a exigé une évaluation de la stabilité. Le capitaine a rempli un questionnaire sur la stabilité en mai 2015 et a indiqué la présence d’un pont amovible, mais n’a pas reconnu que ce dernier constituait une modification qui exigerait une évaluation de la stabilité. L’évaluation de la stabilité exigée par TC n’a pas été réalisée et les documents d’inspection ultérieurs de TC ne mentionnaient pas le pont amovible.

En ce qui concerne les petits bateaux de pêche et les autres petits bâtiments commerciaux (d’une jauge brute de 15 et moins) qui ne sont pas des navires à passagers, les définitions de « modification importante » (quelque chose qui « change considérablement » la capacité ou les dimensions d’un bâtiment de pêche) et les exigences relatives à une évaluation de la stabilité (quelque chose qui risque de compromettre la stabilité) sont qualitatives et sujettes à interprétation. Il incombe au représentant autorisé (RA) de déterminer si une modification est importante.

Bien que TC fournisse des lignes directrices pour aider les RA et les capitaines à cerner les modifications importantes, leur respect est de nature volontaire. De plus, les lignes directrices sont qualitatives et exigent une connaissance des principes de stabilité pour être interprétées correctement.

En l’absence d’une définition objective de « modification importante », il est possible que les effets d’une modification importante sur la stabilité d’un navire ne soient pas cernés par les RA, les capitaines et TC. Il existe donc un risque que les navires soient exploités sans disposer d’une stabilité suffisante pour les opérations auxquelles ils sont destinés. Par conséquent, le Bureau recommande que le ministère des Transports établisse des critères objectifs pour définir les modifications importantes apportées aux petits bateaux de pêche et autres petits bâtiments commerciaux (recommandation M23-06 du BST).

De plus, TC n’exige pas que les RA obtiennent une approbation préalable des modifications prévues ou qu’ils les fassent évaluer, ce qui pourrait également aider à déterminer si une modification risque de compromettre la stabilité. Une évaluation systématique menée par une personne compétente de l’ensemble des modifications prévues, à l’instar de ce qui se fait dans d’autres pays, peut aider à déterminer celles qui constituent des modifications importantes et la nécessité d’entreprendre une évaluation de la stabilité. La surveillance réglementaire permet à TC d’évaluer les registres des modifications. Étant donné que les petits bateaux de pêche et les autres petits bâtiments commerciaux changent souvent de propriétaire, le fait d’avoir un registre établi des modifications peut aider à garantir que les RA, les capitaines et TC disposent de renseignements complets et à jour lorsqu’ils évaluent la stabilité des navires. Par conséquent, le Bureau recommande que le ministère des Transports exige que les modifications prévues aux petits bateaux de pêche et autres petits bâtiments commerciaux soient évaluées par une personne compétente, que tous les registres des modifications apportées à ces bateaux soient tenus à jour et que les registres soient mis à la disposition du ministère (recommandation M23-07 du BST).

Détermination des dangers dans le cadre de la gestion des ressources halieutiques

La perception du capitaine à l’égard du risque lié à l’opération de pêche prévue a été influencée par plusieurs pressions, notamment les incitatifs économiques et communautaires, les approbations et les certificats, ainsi que les expériences antérieures réussies. Par conséquent, le capitaine est parti en direction des lieux de pêche, en croyant probablement que le bateau était stable et bien adapté à la pêche au crabe des neiges.

Dans l’événement à l’étude, le MPO a devancé la date d’ouverture de la pêche au crabe des neiges de près de 3 semaines par rapport aux dates d’ouverture des années précédentes. Cette décision était fondée sur l’avis d’un sous-comité composé de représentants de l’industrie et du gouvernement. Le MPO et les membres du sous-comité ont traité le choix de la date et de l’heure d’ouverture de la pêche au crabe des neiges de 2021 comme un exercice de routine. Par conséquent, les dangers que présentait le changement de date, tels que la probabilité accrue d’eau plus froide, de glace et de pluie verglaçante, ou l’ouverture de la pêche à minuit, qui accroît le risque de fatigue, n’ont pas été cernés ou évalués afin de relever leurs répercussions sur la sécurité.

Les décisions complexes, comme celles relatives à la gestion des ressources halieutiques, doivent tenir compte de l’ensemble des domaines et des interactions pertinents et être appuyées par une évaluation complète et méthodique des risques. La qualité d’une évaluation des risques dépend de la rigueur avec laquelle les dangers sont recensés. Pour déterminer le plus grand nombre de dangers possible, tous les renseignements pertinents doivent être examinés par des experts dans leur domaine respectif, y compris des experts indépendants en matière de sécurité qui ne sont pas touchés par les décisions.

Lorsque les mesures et les décisions en matière de gestion des ressources halieutiques ne tiennent pas compte des interactions entre les facteurs économiques, de conservation et de sécurité, y compris leurs effets cumulatifs, il se peut que des décisions touchant des situations nouvelles et complexes soient prises sans que les dangers pour la sécurité aient été convenablement recensés, ce qui accroît les risques pour la sécurité des pêcheurs. Par conséquent, le Bureau recommande que le ministère des Pêches et des Océans veille à ce que les politiques, les procédures et les pratiques prévoient une détermination exhaustive des dangers et une évaluation des risques connexes pour les pêcheurs lorsque des décisions relatives à la gestion des ressources halieutiques sont prises et intègre une expertise indépendante en matière de sécurité à ces processus (recommandation M23-08 du BST).

1.0 Renseignements de base

1.1 Fiche technique du bateau

| Nom | Tyhawk |

|---|---|

| Numéro matricule auprès de Transports Canada | 836225 |

| Numéro d’immatriculation du bateau auprès de Pêches et Océans Canada | 159321 |

| Port d’immatriculation | Moncton (Nouveau-Brunswick) |

| Pavillon | Canada |

| Type | Bateau de pêche |

| Jauge brute | 15,23 |

| Longueur hors tout | 13,61 m |

| Construction | 2001, Guimond Boats Ltd., Escuminac (Nouveau-Brunswick) |

| Propulsion | Automoteur, à une seule hélice, de 366 kW |

| Équipage à bord | 5 |

| Propriétaire et représentant autorisé | Première Nation d’Elsipogtog (Nouveau-Brunswick) |

| MMSI (identité du service mobile maritime) | 316027189 |

1.2 Description du bateau

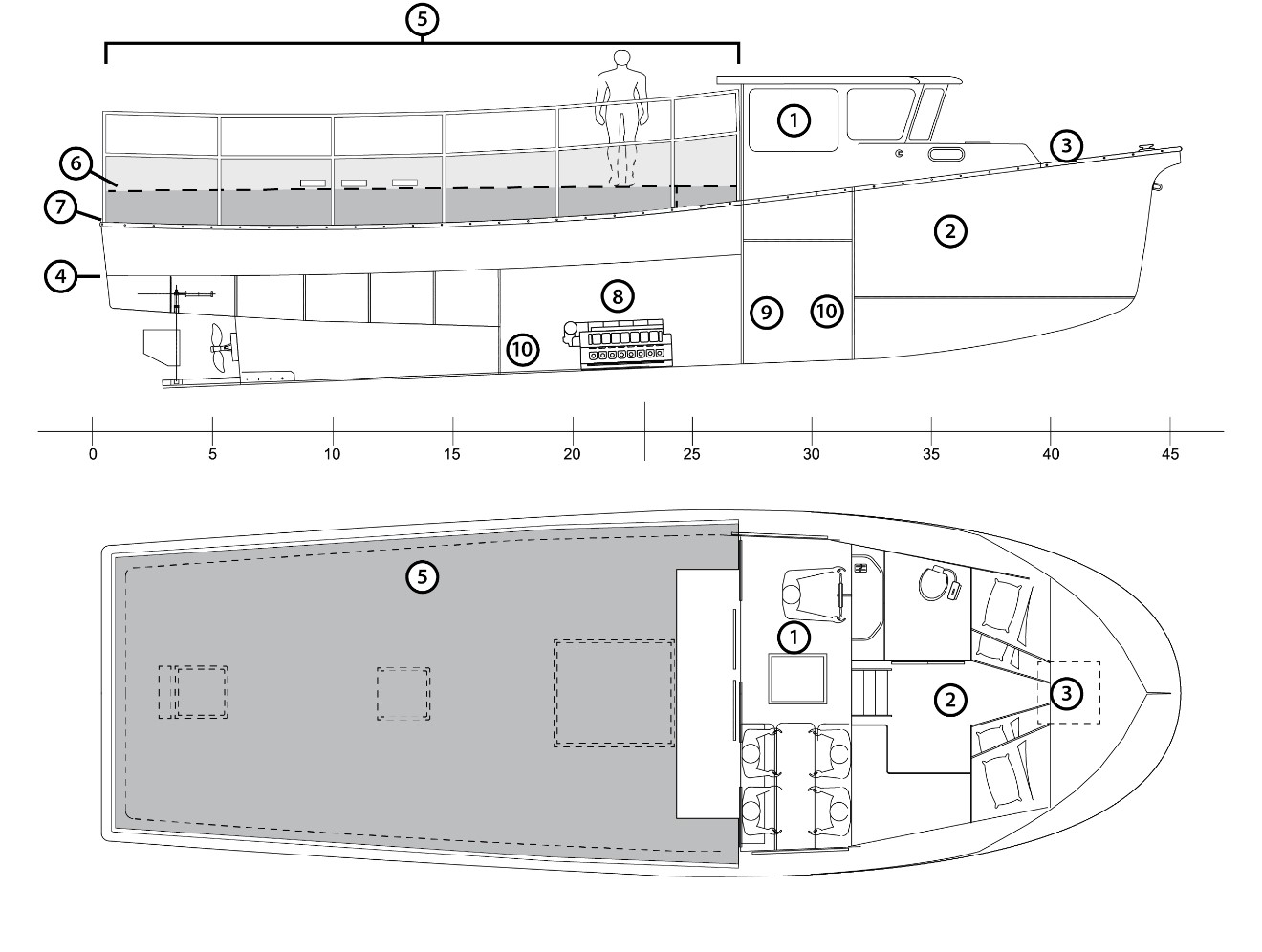

Le Tyhawk était un bateau de pêche construit en 2001 pour la pêche au homardNote de bas de page 1 (figure 1). Il s’agissait d’un bateau de style détroit de Northumberland, avec une coque moulée en plastique renforcé de fibre de verre et une petite cale à poisson. La timonerie était située à l’avant du milieu du bateau et était accessible par une porte coulissante depuis le pont arrière bâbord. Les emménagements étaient situés sous la timonerie et à l’avant de celle-ci et étaient accessibles par une ouverture se trouvant au centre de la timonerie ainsi que par une écoutille de secours sur le pont avant. Le compartiment moteur était situé à l’arrière des emménagements et était accessible par une petite écoutille dans le pont de la timonerie ou par une plus grande écoutille sur le pont principal. Le panneau d’écoutille du pont principal reposait sur une hiloire de 4 pouces et n’était pas étanche.

Le pont principal du Tyhawk se trouvait à 1,6 m au-dessus de la quille. Le pont principal comportait 3 écoutilles situées le long de l’axe longitudinal du bateau. Le bateau était non ponté et le pont principal n’était pas étanche. Il y avait 4 dalots d’environ 10 cm de diamètre chacun dans les pavois, 1 de chaque côté du pont arrière et 2 à la poupe. Les dalots permettaient d’évacuer l’eau par-dessus bord. Ils pouvaient être fermés par des bouchons filetés et étaient normalement maintenus fermés en mer.

Le Tyhawk était doté d’un pont amovible en aluminium servant lors de la pêche au crabe des neiges. Sur l’axe longitudinal, immédiatement derrière la timonerie et avant le pont amovible, se trouvaient un mât et une bôme utilisés pour récupérer les casiers à crabes.

La timonerie était équipée d’un système de surveillance des navires (SSN)Note de bas de page 2, d’un radar, d’un système de cartes électroniques, d’une radio à très haute fréquence avec système d’appel sélectif numérique (VHF-ASN)Note de bas de page 3, d’un GPS et d’un pilote automatique. On y trouvait également les interrupteurs des pompes de cale, une alarme de cale et 3 caméras de surveillance à distance dont les images étaient affichées sur un écran multifenêtres. Deux caméras surveillaient le pont arrière et une caméra surveillait le moteur dans le compartiment moteur. L’angle de la caméra située dans le compartiment moteur pouvait être modifié à distance pour surveiller le fond de cale.

Le Tyhawk était doté d’un radeau de sauvetage pneumatique pour 6 personnes. Une radiobalise de localisation des sinistres (RLS)Note de bas de page 4 à dégagement libre était installée sur le toit de la timonerie. Des gilets de sauvetage et des combinaisons d’immersion étaient rangés dans les emménagements. Le Tyhawk était également équipé d’un pistolet lance-fusées, de 2 extincteurs et d’une bouée de sauvetageNote de bas de page 5.

1.2.1 Pont amovible

En 2002, lorsque le Tyhawk a commencé à participer à la pêche au crabe des neiges, un pont amovible (figure 2) et une bôme ont été installés. Le pont amovible permettait d’entreposer les crabes des neiges vivants sur l’ensemble du pont arrière (pont principal), tout en laissant de l’espace pour ranger les casiers sur le pont amovible. Le pont amovible pesait environ 900 kg.

Le pont amovible était installé en une seule pièce au-dessus du pont principal et boulonné au sommet des pavois, ce qui laissait la zone entre le pont principal et le pont amovible dégagée. La liaison entre le haut des pavois et le pont amovible n’était pas étanche. La hauteur de la surface était d’environ 1,4 m au-dessus du pont principal (environ 0,45 m au-dessus du bord supérieur des pavois). Pour accéder à la partie supérieure du pont amovible, il fallait emprunter un escalier depuis la timonerie. On accédait à l’espace situé sous le pont amovible en passant par l’avant (près de la porte de la timonerie) ou par l’une des 3 écoutilles situées sur le dessus du pont amovible. Lorsque le pont amovible était en place, le compartiment moteur demeurait accessible par l’écoutille du pont principal. Les pavois du pont amovible comportaient des sabords de décharge de part et d’autre.

1.2.2 Pompes du bateau

Le bateau était équipé des pompes suivantes :

- une pompe de cale automatique de 12 V dotée d’un interrupteur à flotteur et pouvant évacuer 3700 gallons d’eau par heure, située à l’avant du compartiment moteur;

- une pompe de cale manuelle de 12 V dotée d’un interrupteur à flotteur et pouvant évacuer 2000 gallons d’eau par heure, située à l’arrière du compartiment moteur;

- une pompe portative de rechange de 12 V (rangée);

- une pompe à grand débit entraînée par moteurNote de bas de page 6.

Un capteur de haut niveau d’eau de cale se trouvait à l’avant dans le compartiment moteur (figure 3).

Les pompes installées sur le Tyhawk satisfaisaient aux exigences relatives aux pompes de cale en vertu du Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche (RSBP)Note de bas de page 7.

1.3 Déroulement du voyage

Les bateaux de pêche d’Elsipogtog sont entreposés à terre pendant la saison hivernale. Les capitaines et les membres d’équipage sont chargés de déshivériser les bateaux et de les préparer pour la saison de pêche. Dans le cas du Tyhawk, les préparatifs consistaient notamment à mettre le bateau à l’eau, à installer le pont amovible et les engins de sauvetage, à s’assurer que le bateau contenait du carburant et de l’eau et que tout l’équipement mécanique et électrique fonctionnait, à vérifier, réparer et charger les engins de pêche nécessaires, tels que les casiersNote de bas de page 8, les lignes de fond et les mâts porte-drapeau, ainsi qu’à acheter et à charger les appâts et les provisions. Le nouveau radeau de sauvetage pour 6 personnes du Tyhawk était entreposé non arrimé à l’arrière de la timonerie.

En 2021, lorsque la date du début de la saison a été annoncée, il y avait de la glace dans le port de Richibucto (Nouveau-Brunswick) et il a fallu utiliser une excavatrice pour briser la glace au quai afin de mettre le Tyhawk à l’eau.

Le 1er avril 2021, Pêches et Océans Canada (MPO) a évalué les conditions météorologiques et a émis un avis aux pêcheursNote de bas de page 9 pour indiquer que la pêche au crabe des neiges dans la zone 12 du golfe du Saint-Laurent ouvrirait à 0 h 01Note de bas de page 10 le 3 avril 2021.

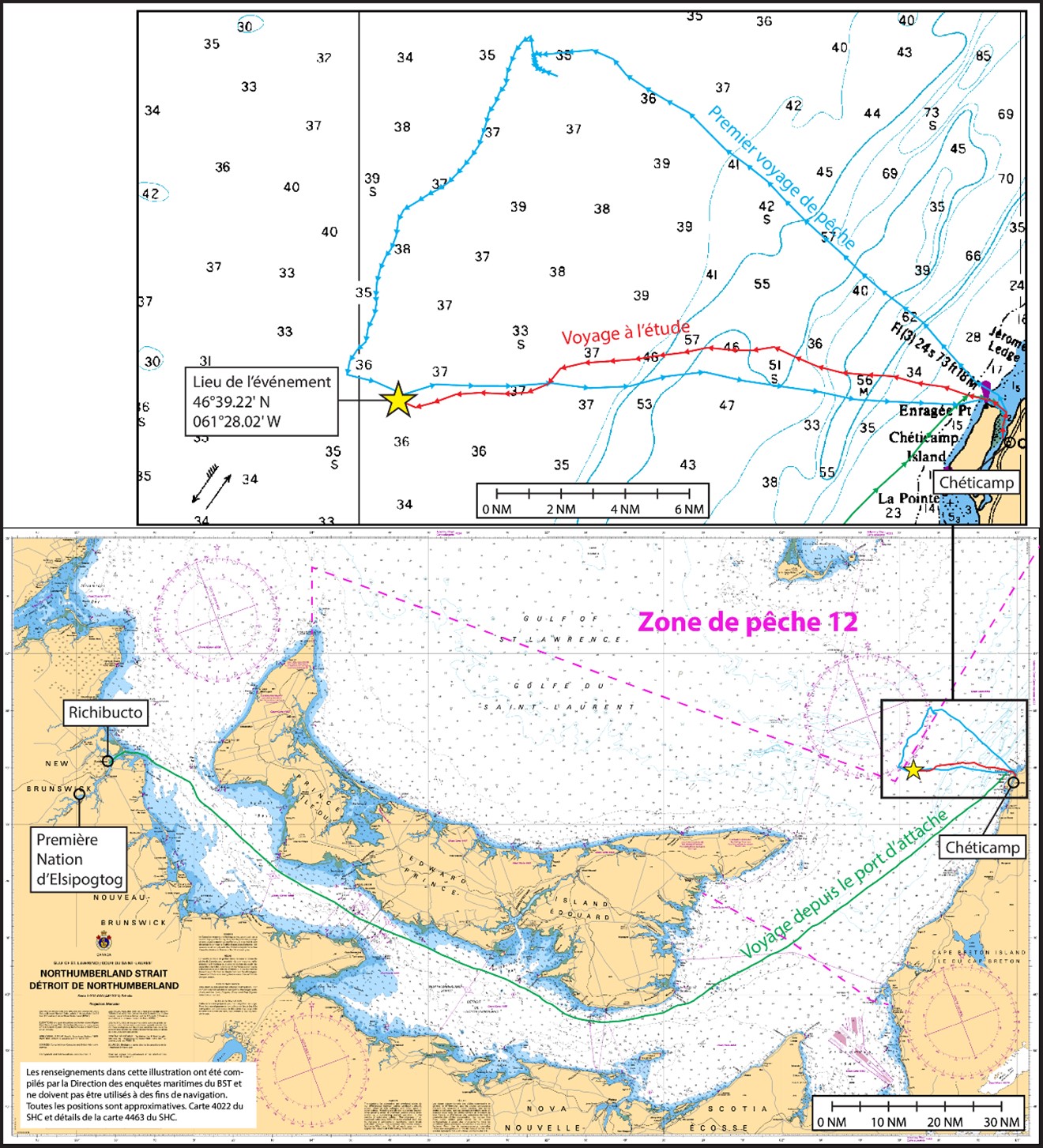

Le 2 avril à 4 h 35, le capitaine et 4 membres d’équipage ont quitté Richibucto (Nouveau-Brunswick) pour se rendre à Chéticamp (Nouvelle-Écosse) à bord du Tyhawk pour la saison (figure 4), ce qui représentait un voyage d’environ 16 heures. Ils ont été rejoints à Chéticamp par 4 autres membres d’équipage, venus de Richibucto en voiture, soit un trajet d’environ 6 heures. Vers 20 h 30, le Tyhawk est arrivé à Chéticamp et tous les membres d’équipage ont commencé à charger le bateau.

Le 3 avril vers 2 h 40, le Tyhawk a quitté Chéticamp, avec le capitaine et les 8 membres d’équipage à son bord, ainsi qu’environ 75 casiers à crabes entreposés non arrimés sur le pont amovible. Le voyage de 20 milles marins (NM) jusqu’aux lieux de pêche a duré environ 2 heures. Au cours du voyage, une accumulation de glace s’est formée sur le bateau. Le capitaine et les membres de l’équipage ont posé les casiers à crabes et ont regagné Chéticamp, où ils sont arrivés vers 11 h 10. Lors de ce voyage, le Tyhawk a rencontré des vents d’environ 15 nœuds et des vagues d’une hauteur d’environ 1 m accompagnées de pluie et de pluie verglaçante.

À leur arrivée à Chéticamp, les 4 membres d’équipage qui s’étaient rendus à Chéticamp à bord du Tyhawk ont quitté le bateau pour aller se reposer et se réchauffer. Les 4 autres membres d’équipage (membres d’équipage 1 à 4) ont chargé environ 50 casiers à crabes. Les casiers ont été rangés de la même façon que ceux du voyage précédent, c’est-à-dire sans être arrimés sur le pont amovible, et l’équipement connexe (cordes dans des caisses, environ 225 kg d’appâts et bouées) ont été rangés entre le pont amovible et le pont principal.

Vers 15 h 20, le Tyhawk a quitté de nouveau Chéticamp avec le capitaine et les membres d’équipage 1 à 4 à son bord pour poser les casiers à crabes près de la 1re série de casiers. Une fois le bateau sorti du port, les membres d’équipage 2, 3 et 4 sont descendus pour faire une sieste. Après un certain temps, le capitaine a été relevé du quart à la barre par le membre d’équipage 1. Le capitaine et les 3 autres membres d’équipage sont demeurés dans les emménagements pour faire une sieste.

Pendant le voyage, les vents étaient passés de 20 à 25 nœuds avec des vagues de 1 à 2 m. Les vagues s’abattaient à tribord alors qu’il tombait de la pluie et de la pluie verglaçante. Au bout d’un certain temps, le membre d’équipage 2 s’est présenté à la timonerie et le membre d’équipage 1 lui a demandé de prendre la barre.

Lorsque le membre d’équipage 2 a pris la barre, il a ajusté l’angle de la caméra dans le compartiment moteur et a remarqué une accumulation d’eau dans la cale. Vers 17 h 35, les membres d’équipage 1 et 2 ont appelé le capitaine, qui s’est rendu à la timonerie, a pris la barre et a mis en marche manuellement les 2 pompes de cale. Les autres membres d’équipage ont également été réveillés à ce moment-là et le capitaine leur a demandé de se préparer à poser les casiers.

Vers 17 h 40Note de bas de page 11, le membre d’équipage 2 s’est rendu sous le pont amovible pour récupérer une partie des engins de pêche. Il a constaté la présence d’eau sur le pont principal et a alerté les autres membres d’équipage. L’eau s’était accumulée principalement vers la poupeNote de bas de page 12. Le membre d’équipage 4 a réagi en ouvrant l’écoutille dans la timonerie pour accéder au compartiment moteur et a changé la configuration de la pompe à grand débit pour assécher la cale. Le membre d’équipage 2 a regardé par-dessus bord pour voir s’il y avait des signes d’assèchement, mais il n’a vu qu’un peu d’eau s’écouler. À ce moment-là, les conditions météorologiques ont semblé s’aggraver et les mouvements du bateau se sont intensifiés.

Environ 1 minute plus tard, le bateau a gîté sur tribord, ce qui a eu pour effet de faire glisser de ce côté l’eau et les engins supplémentaires se trouvant sur le pont principal, ainsi que les casiers sur le pont amovible. Le membre d’équipage 3, qui venait d’arriver sur le pont depuis les emménagements, s’est retrouvé temporairement coincé entre les piles de casiers alors que le bateau gîtait sur tribord. Le membre d’équipage 3 a reçu de l’aide des autres membres d’équipage pour s’extraire de la pile de casiers et est demeuré sur le pont. Le capitaine a utilisé son téléphone pour envoyer un message texte de détresse au capitaine du Northumberland Spray, qui pêchait à environ 6 NM de là. Le capitaine du Tyhawk a également appuyé sur le bouton de détresse de la radio VHF-ASN, mais aucun signal de détresse n’a été reçu par une station VHF-ASN se trouvant à proximitéNote de bas de page 13. La gîte sur tribord du bateau a été suffisante pour submerger le bord du pont principal et permettre la pénétration d’une plus grande quantité d’eau dans le Tyhawk.

Le membre d’équipage 1, qui se trouvait toujours dans la timonerie, a tenté d’atteindre les gilets de sauvetage et les combinaisons d’immersion rangés dans les emménagements, mais n’y est pas parvenu en raison de la détérioration de la situation. Pendant ce temps, le membre d’équipage 2 a tenté de mettre à l’eau le radeau de sauvetage, qui n’était pas arrimé sur le pont principal, mais le radeau a glissé sous le pont amovible. Le membre d’équipage 4 est sorti du compartiment moteur par la timonerie et est demeuré sur le pont amovible.

Vers 17 h 42, la gîte sur tribord a augmenté au point où le bateau a chaviré à 46°39.22′ N, 061°28.02′ W (figure 4). Le membre d’équipage 3 s’est hissé par-dessus bord sur la coque renversée. Il a ensuite composé le 911. Les membres d’équipage 2 et 4 sont tombés à l’eau lorsque le bateau a chaviré, puis sont montés sur la coque. Le capitaine a aidé le membre d’équipage 1 à sortir par la fenêtre de la timonerie avant de le faire lui-même à son tour et tous deux sont entrés dans l’eau avant de monter sur la coque renversée.

À 17 h 46, l’appel 911 a été signalé au Centre conjoint de coordination de sauvetage de Halifax, qui a lancé un appel Mayday par l’intermédiaire des Services de communications et de trafic maritimes de Sydney à 17 h 49 et a commencé à affecter des ressources. La RLS automatique, qui était correctement enregistrée, s’est dégagée et a fonctionné comme prévu environ 3 minutes après le chavirement. À 17 h 50, le Centre conjoint de coordination de sauvetage de Halifax a été avisé d’un signal de la RLS en provenance du Tyhawk.

Alors que le Tyhawk renversé s’enfonçait davantage dans l’eau, les vagues ont balayé à plusieurs reprises le capitaine et le membre d’équipage 4 de la coque et les ont projetés dans l’eau. Les autres membres d’équipage les ont ramenés sur la coque plusieurs fois, mais le membre d’équipage 4 et le capitaine ont fini par rester dans l’eau.

À 18 h 34, le bateau de pêche Northumberland Spray est arrivé sur les lieux et a secouru les membres d’équipage 1, 2, 3 et 4 du Tyhawk, mais le capitaine n’a pas pu être retrouvé. Le Northumberland Spray est rentré à Chéticamp et les 4 membres d’équipage ont reçu des soins médicaux. La mort du membre d’équipage 4 a été déclarée.

Les recherches pour retrouver le capitaine se sont poursuivies toute la nuit ainsi que toute la journée du lendemain. À 19 h 55 le 4 avril 2021, l’affaire a été confiée à la GRC comme cas de personne disparue.

1.4 Conditions environnementales

Les prévisions météorologiques émises par Environnement et Changement climatique Canada pour le secteur Golfe-Madeleine-moitié est pour 10 h le samedi 3 avril 2021 étaient les suivantes : des vents soufflant du nord-est à 15 nœuds, augmentant à 20 nœuds en fin d’après-midi samedi, puis virant à des vents soufflant de l’est à 25 nœuds dimanche matin; des périodes de pluie verglaçante se changeant en neige vers minuit; une visibilité de 1 mille ou moins. La température de l’air était de 1 °C et celle de l’eau de −0,6 °C.

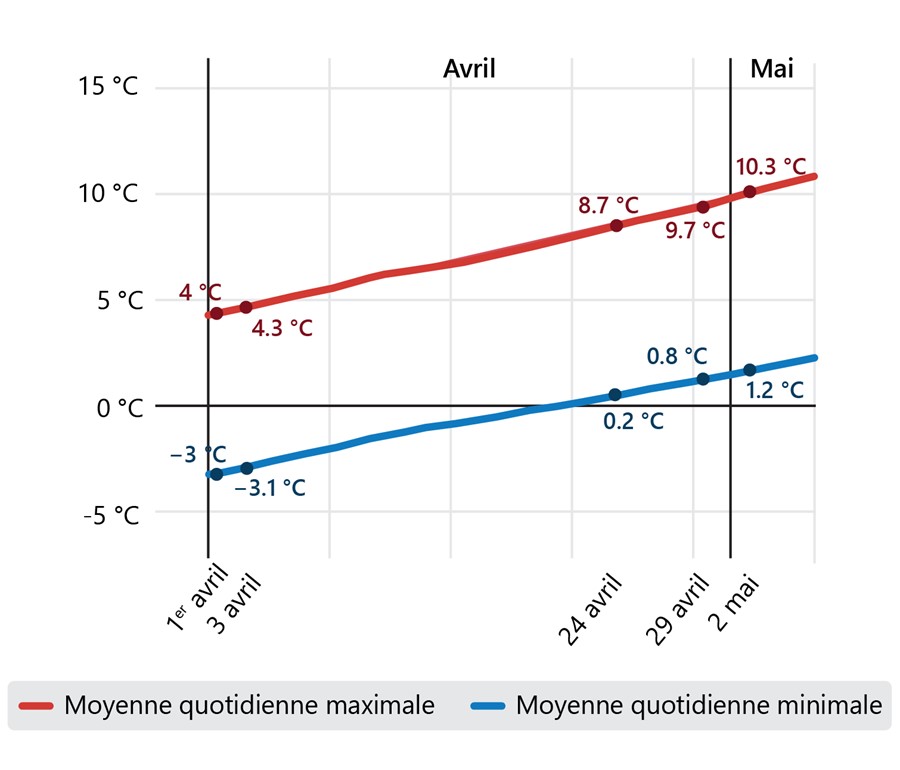

Les températures moyennes au début du mois d’avril sont généralement inférieures ou proches du point de congélation, comparativement aux températures à la fin du mois d’avril, soit les dates habituelles d’ouverture de la saison, quand la température moyenne minimale est supérieure au point de congélation (figure 5). Il y a eu 12 heures et 57 minutes de lumière du jour le 3 avril 2021.

1.5 Certificats du bateau

Le Tyhawk avait un certificat d’inspection à jour pour les bâtiments d’une jauge brute de plus de 15 et de moins de 150 pour les voyages à proximité du littoral, classe IINote de bas de page 14. Le bateau avait également un document à jour sur l’effectif minimal de sécurité.

Le document sur l’effectif minimal de sécurité émis en 2017 pour le Tyhawk indiquait qu’il s’agissait d’un bâtiment de jourNote de bas de page 15. Selon les exigences de quart applicables aux bâtiments de jour, le capitaine doit être titulaire d’un brevet de capitaine de bâtiment de pêche, quatrième classe ou d’un brevet de service de capitaine de bâtiment de pêche d’une jauge brute de 60 et un autre membre d’équipage doit être titulaire d’un certificat valide de formation sur les fonctions d’urgence en mer (FUM) — Sécurité de base. Une autre personne de quart certifiée était requise si le bateau était exploité pendant la nuit sans séjour au port.

1.6 Brevets, certificats et expérience des membres d’équipage

Le capitaine était titulaire d’un brevet de service de capitaine de bâtiment de pêche d’une jauge brute de 60, délivré en 2008Note de bas de page 16. Il avait suivi la formation FUM — Sécurité de base en 2001 et celle relative au certificat d’opérateur radio — maritime commercial en 2005. Le capitaine comptait plus de 20 années d’expérience de la pêche.

Le membre d’équipage 1 avait déjà effectué 2 voyages de pêche.

Le membre d’équipage 2 avait suivi la formation sur les compétences des conducteurs de petits bâtiments ainsi que celles relatives à l’utilisation des cartes, à la sécurité de la navigation et aux FUM — Sécurité de base (2016). Le membre d’équipage 2 possédait 8 ans d’expérience de la pêche et était affecté au navire Lady Margaret I d’Elsipogtog à titre de capitaine.

Le membre d’équipage 3 effectuait son 1er voyage de pêche.

Le membre d’équipage 4 comptait plus de 3 années d’expérience de la pêche.

Les membres d’équipage 1 à 4 étaient affectés à l’origine au Lady Margaret I et ne connaissaient pas bien le Tyhawk.

1.7 Inspection d’assurance du bateau

La fonction principale d’une inspection d’assurance est de déterminer l’état d’un navire ainsi que ses valeurs de marché et de remplacement actuelles.

Le Tyhawk a fait l’objet d’une inspection d’assurance en décembre 2020. Les commentaires indiquaient que le bateau était en bon état et ne présentait aucun signe d’usure excessive ou de délaminage de la fibre de verre.

1.8 Activités d’Elsipogtog

Au moment de l’événement, la Première Nation d’Elsipogtog comptait 62 bateaux immatriculés auprès de Transports Canada (TC) et était le représentant autorisé (RA) de tous ces navires. Parmi les bateaux immatriculés, il y en avait 12 qui devaient être inspectés et certifiés par TC. La Première Nation d’Elsipogtog était titulaire de permis délivrés par le MPO l’autorisant à pêcher 20 espèces. Tous les bateaux d’Elsipogtog utilisés pour la pêche au crabe des neiges mesuraient moins de 45 piedsNote de bas de page 17. Dans le sud du golfe du Saint-Laurent, bon nombre des bateaux utilisés pour la pêche au crabe des neiges sont plus longs.

En ce qui concerne la flotte d’Elsipogtog, une grande partie des responsabilités du RA étaient assumées par la personne responsable des pêches d’Elsipogtog. Cette personne gérait les exigences de TC et les permis de pêche du MPO. De plus, elle était présente lors de la réunion sur l’ouverture de la saison avec le MPO et d’autres pêcheurs.

Environ 360 personnes prennent part aux activités de pêche d’Elsipogtog, soit en tant que pêcheurs, soit en tant qu’employés de l’usine de traitement du poisson appartenant à la communauté.

1.9 Surveillance et responsabilités de Transports Canada

TC est l’organisme de réglementation fédéral chargé de la sécurité des équipages et des navires. TC possède une expertise en matière de stabilité des navires et d’intégrité de la coque et est souvent appelé à mettre cette expertise au service de groupes consultatifs. TC est également chargé des activités de sensibilisation, ce qui comprend la promotion de la sûreté et de la sécurité et la collaboration avec d’autres organisations qui exercent une influence sur la sécurité des équipages et des navires.

Une partie de la surveillance de la sécurité des équipages et des navires effectuée par TC consiste à s’assurer que les RA procèdent à l’immatriculation de leurs navires et qu’ils les font inspecter lorsque ces derniers nécessitent une certification. Avant 2007, seuls les navires d’une jauge brute de plus de 15 devaient être immatriculés. Depuis l’entrée en vigueur de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001) en 2007, les navires d’une jauge brute de 15 ou moins doivent également être immatriculés auprès de TC. Cette obligation d’immatriculation élargie a touché des milliers de bateaux de pêche commerciale. Dans le cadre du processus d’immatriculation, TC exige un jaugeage.

Le Règlement sur les certificats de sécurité de bâtimentNote de bas de page 18 exige que tous les bâtiments d’une jauge brute de plus de 15 qui sont utilisés à des fins commerciales détiennent un certificat d’inspection valide, attestant de leur conformité avec les règlements pertinents, avant d’entreprendre des activités. TC effectue l’inspection requise aux fins de certification à la demande d’un RA.

Pour les bateaux de pêche d’une jauge brute de plus de 15, tels que le Tyhawk, des inspections sont requises tous les 4 ans. Une fois qu’une inspection aux fins de certification a été demandée, un inspecteur de la sécurité maritime visite le bateau, inspecte la coque, les machines et les engins de sauvetage et examine la documentation, tels que les documents maritimes canadiens, les procédures écrites et les dossiers d’entretienNote de bas de page 19. Les inspecteurs de TC consignent les lacunes et les résultats des inspections dans le Système de rapports d’inspection des navires. Le processus d’inspection comprend une étape visant à vérifier que les lacunes antérieures ont été corrigéesNote de bas de page 20. Les inspecteurs peuvent consulter les renseignements relatifs aux inspections précédentes dans le Système de rapports d’inspection des navires.

Si des lacunes sont constatées lors d’une inspection, le RA en est informé. Selon le degré de gravité attribué à la lacune par l’inspecteur, le RA peut être tenu de corriger celle-ci avant que le navire appareille ou il peut se voir accorder un délai pour y remédier. Il est possible de présenter au Bureau d’examen technique en matière maritime une proposition visant à corriger une lacune qui aurait été relevée, en vue d’obtenir des exemptions ou des équivalences liées aux exigences réglementaires. Les inspecteurs peuvent également modifier à tout moment les mesures correctives requises en cas d’évolution du degré de gravité. Selon les lacunes et la nécessité d’un suivi, les inspecteurs peuvent délivrer un certificat à court terme, choisir de ne pas délivrer de certificat ou ordonner la détention d’un navire s’il possède déjà un certificat d’inspection. D’après les renseignements reçus de TC, 1093 certificats ont été délivrés à des navires de pêche canadiens d’une jauge brute de plus de 15 jusqu’à 150 au cours de la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022. De ce nombre, 244 étaient des certificats à court terme. Au cours de la même période, 424 navires de cette jauge brute ont dû corriger une lacune avant de pouvoir appareiller et 6 navires ont fait l’objet d’une ordonnance de détention.

Outre les inspections aux fins de certification, TC mène occasionnellement des campagnes d’inspection concentrées (CIC). Les CIC sont une série d’inspections qui portent sur des domaines précis de préoccupation en matière de sécurité sur des navires sélectionnés. Les CIC ciblent les éléments pour lesquels les inspecteurs de la sécurité maritime ont constaté un grand nombre de lacunes ou pour lesquels de nouvelles exigences réglementaires sont récemment entrées en vigueur. La CIC de 2021-2022 de TC était axée sur la conformité au RSBP. Un résumé des conclusions a été présenté lors de la réunion du Conseil consultatif maritime canadien tenue au printemps 2022Note de bas de page 21. La campagne a permis d’inspecter 101 navires de pêche, dont 83 % étaient des navires d’une jauge brute de plus de 15 et ainsi sujets à inspection. La campagne a révélé que 62 % des 101 navires avaient des lacunes de sécurité. La campagne a également permis de constater ce qui suit :

- le plus grand nombre de lacunes était lié à l’absence de procédures, de dossiers et d’exercices;

- 17 % des répondants ont déclaré avoir apporté une modification importante à leur navire, dont 41 % n’avaient pas assuré le suivi de ces modifications ou n’en avaient pas informé TC;

- 30 % des équipages de navires de pêche n’étaient pas en mesure de démontrer leur connaissance des procédures;

- 79 % des navires ne détenaient pas de certificats à jour;

- 80 % des navires avaient des avis de défaut non réglés provenant d’inspections précédentes.

TC peut également effectuer des inspections fondées sur les risques sur un navire, peu importe sa tailleNote de bas de page 22. Par exemple, après cet événement, TC a reçu une plainte et a procédé à l’inspection de 7 navires utilisant des ponts amovibles et pratiquant la pêche au crabe dans la région de Chéticamp. Les 7 navires ont reçu des avis de défaut et ont tous été tenus de faire l’objet d’une évaluation de la stabilité ou de désinstaller leur pont amovible avant l’appareillage.

Lorsqu’une violation des règlements sur la sécurité est relevée par l’intermédiaire de rapports d’accident, d’enquêtes réglementaires ou d’inspections de navires, TC peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes à l’encontre des RA ou des capitaines : émettre des avertissements écrits ou verbaux ou des avis de violation ou imposer des sanctions administratives pécuniaires.

À la suite de l’événement, TC a émis un avis de violation et a imposé une sanction administrative pécuniaire à la Première Nation d’Elsipogtog. La sanction portait sur le fait d’avoir omis de s’assurer que le Tyhawk, ses machines et son équipement répondaient aux exigences du RSBP et d’avoir omis d’élaborer des procédures écrites pour l’exploitation sécuritaire du bateau et en cas d’urgenceNote de bas de page 23.

1.9.1 Modifications importantes

Une modification importante « s’entend d’une modification ou d’une réparation, ou d’une série de modifications ou de réparations, qui change considérablement la capacité ou les dimensions d’un bâtiment de pêche ou la nature d’un système à bord de celui-ci, ou qui a une incidence sur l’étanchéité à l’eau ou la stabilité de celui-ciNote de bas de page 24 ». Les termes « considérablement » et « incidence » sont qualitatifs et sujets à différentes interprétations. Cette définition a été incluse dans le RSBP dans le cadre des modifications apportées au Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche (RIPBP). Dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation publié en 2016 relatif à ces modifications, on a estimé que 25 % des navires de pêche feraient l’objet de modifications importantesNote de bas de page 25. Quelques années plus tard, Fish Safe NS a estimé que la majorité des navires de pêche en Nouvelle-Écosse ont fait l’objet de modifications non déclaréesNote de bas de page 26. En outre, la définition de « modification importante » est également utilisée pour les petits bâtiments commerciaux autres que les bateaux de pêcheNote de bas de page 27.

TC n’exige pas que les RA obtiennent une approbation préalable des modifications prévues ou qu’ils les fassent évaluer. Dans d’autres pays, les propriétaires de bateaux de pêche sont tenus de demander une approbation avant de procéder à des modificationsNote de bas de page 28,Note de bas de page 29. Plusieurs enquêtes du BSTNote de bas de page 30 ont permis de repérer des navires sur lesquels des modifications importantes avaient été apportées, sans qu’elles soient signalées.

1.9.2 Jauge brute d’un navire

La jauge brute est une mesure du volume de tous les espaces clos à bord d’un navire. La jauge brute est utilisée pour déterminer les normes de sécurité selon lesquelles le navire est construit et les certificats d’inspection requis. La jauge brute est également importante pour les pêcheurs, car elle permet d’évaluer sa capacité, ce qui est important pour l’entreposage des engins de pêche et des captures.

Lors de la conception d’un navire, on estime sa jauge brute. Si la jauge brute est estimée à plus de 15, TC examine les plans de construction afin de confirmer que le navire sera sûr et adapté aux voyages auxquels il est destiné. Si la jauge brute est estimée à 15 ou moins, TC n’examine pas les plans de construction. Avant 2017, le RIPBP s’appliquait et comprenait une norme de sécurité détaillée pour la construction de navires d’une jauge brute de plus de 15. Après 2017, le RSBP s’applique et comprend la même norme de sécurité. Par exemple, ce règlement comprend des spécifications relatives à des éléments tels que la disposition des pompes de cale mécaniques, les installations immergées, les diamètres des arbres moteurs, les ponts, les écoutilles et les cloisons étanches, les sabords de décharge, la ventilation et l’éclairage de secours. Le RIPBP ne prévoyait pas de norme de sécurité particulière relative à ces éléments pour les navires d’une jauge brute de 15 ou moins et, par conséquent, le RSBP n’en prévoit pas non plus.

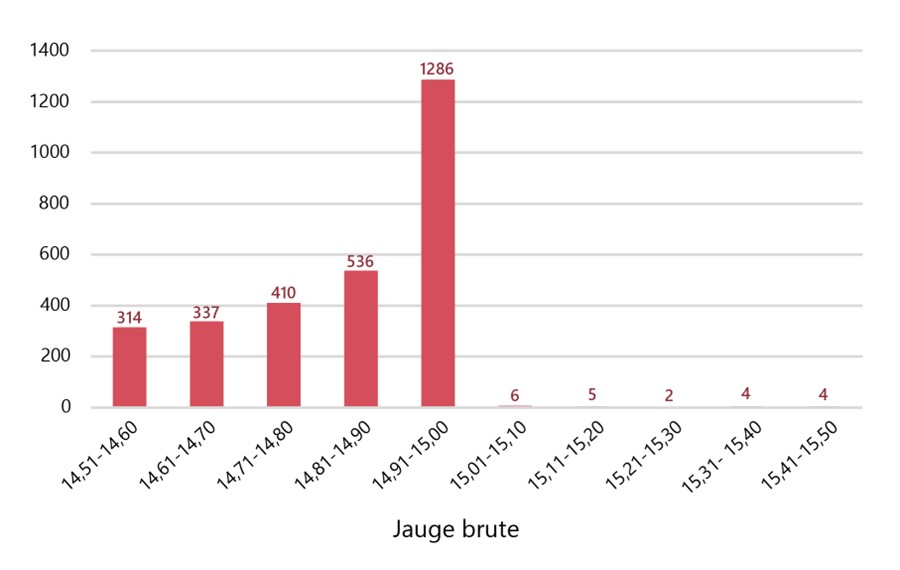

Après la construction d’un navire et avant qu’il puisse être immatriculé auprès de TC, la jauge brute doit être mesurée ou attribuée afin de remplacer celle estimée à l’étape de la planification. La jauge brute peut être mesurée conformément à la Convention internationale sur le jaugeage ou en utilisant une méthode simplifiée basée sur les mesures de longueur, de largeur et de profondeurNote de bas de page 31. TC ne vérifie pas les mesures consignées au registre. Bon nombre de bateaux de pêche sont immatriculés avec une jauge brute légèrement inférieure à 15 (figure 6). Le BST a constaté que de nombreux propriétaires de bateaux de pêche ne sont pas au courant de l’obligation de faire immatriculer les navires de cette taille et qu’il y a un grand nombre de bateaux de pêche non immatriculés dont la jauge brute exacte est inconnue. Certains de ces bateaux non immatriculés sont en cours d’immatriculation grâce aux efforts continus déployés par le MPO et TC en réponse à la recommandation M22-01 du BST. Au fur et à mesure que ces bateaux de pêche sont immatriculés, ceux-ci sont mesurés et certains d’entre eux s’avèrent avoir une jauge brute de 15 ou plus.

1.9.3 Chronologie de la certification du bateau

Le Tyhawk a été mis en service en 2001. Étant donné que l’estimation initiale de la jauge brute était inférieure à 15, aucun certificat d’inspection n’était requis pour ce bateau et, par conséquent, ce dernier n’a pas été inspecté par TCNote de bas de page 32.

En 2006, la Première Nation d’Elsipogtog a procédé à l’immatriculation du Tyhawk et a indiqué une jauge brute de 14,75. En 2011, dans le cadre du processus d’immatriculation, le Tyhawk a été mesuré par un jaugeur certifié et il s’est avéré qu’il avait une jauge brute de 15,23. Cette jauge brute a été inscrite dans le registre de TC. Par conséquent, en 2012, le Tyhawk est devenu assujetti à la surveillance de TC concernant les navires d’une jauge brute de plus de 15, ce qui inclut des inspections aux fins de certification.

En avril 2013, TC a inspecté le Tyhawk. Le pont amovible était en place au moment de l’inspection. La durée de validité d’un certificat résultant d’une inspection n’ayant permis de relever aucune lacune est de 48 mois. Dans ce cas, le certificat a été délivré pour une période de 6 mois, soit jusqu’en octobre 2013. Le certificat d’inspection était accompagné d’un long avis de défaut notant des non-conformités réglementaires. L’avis faisait état d’un arbre moteur trop petit, ainsi que de l’obligation d’ajouter une écoutille de secours et d’effectuer une évaluation de la stabilité en raison de la modification apportée au bateau par l’ajout du pont amovible. Le RA ou le capitaine devait remplir un questionnaire sur la stabilité. Ces lacunes devaient être corrigées pour que le Tyhawk puisse satisfaire à la norme de sécurité applicable aux navires d’une jauge brute de plus de 15.

En mai 2014, TC a effectué une inspection de suivi du Tyhawk. Le questionnaire sur la stabilité qui devait être rempli l’année précédente ne l’avait pas été. L’inspecteur a délivré un autre certificat d’inspection à court terme pour une période de 6 mois, soit jusqu’en octobre 2014.

En mai 2015, TC a procédé à une autre inspection de suivi. Au cours de cette inspection, le capitaine a rempli et présenté le questionnaire sur la stabilité (voir l’annexe A pour consulter le questionnaire). Le capitaine a indiqué la présence à bord du pont amovible, mais il ne l’a pas désigné comme un facteur de risque pour la stabilité qui ajoutait un poids considérable à la partie supérieure du bateauNote de bas de page 33. Le capitaine a également inscrit que des casiers et une bôme/grue de chargement se trouvaient à bord. Un certificat d’inspection a été délivré pour le reste de la période, qui a expiré en avril 2017.

En avril 2017, TC a de nouveau inspecté le Tyhawk. Un certificat d’inspection couvrant toute la période de validité (4 ans) a été délivré et aucune lacune n’a été relevée. Les dossiers montrent qu’une partie, mais non la totalité, des éléments figurant sur l’avis de défaut original de juin 2013 avaient été traités. Le pont amovible n’était pas en place au moment de l’inspection, et TC a estimé que les lacunes relatives au pont amovible relevées en 2013 n’existaient plus.

Aucune exemption ou équivalence n’avait été accordée au Tyhawk par le Bureau d’examen technique en matière maritime.

1.10 Stabilité

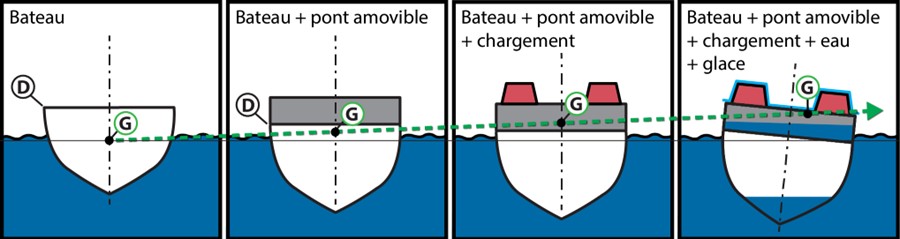

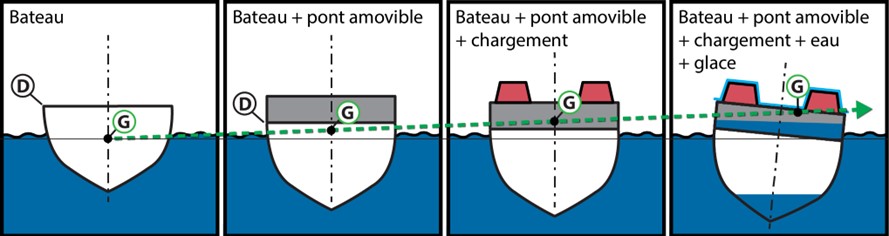

La stabilité fait référence à la capacité d’un navire à se redresser lorsqu’il est perturbé par une force extérieure comme le vent, les vagues ou les activités de pêche. La stabilité d’un navire peut être compromise par de nombreux facteurs tels que son étanchéité à l’eau, les effets d’ajouts ou de modifications, la quantité et l’emplacement des engins et des captures à bord, l’accumulation de glace, son franc-bord et les espaces où l’eau peut s’accumuler (figure 7). Tous les bateaux de pêche doivent avoir une stabilité suffisante pour mener à bien les activités de pêche en toute sécuritéNote de bas de page 34.

Parmi les caractéristiques des navires qui influent sur la stabilité figurent les suivantes :

- Le centre de gravité : L’emplacement du centre de gravité dépend de la forme du navire, du poids du navire et de son contenu, ainsi que de la façon dont le poids est réparti. Le poids influe globalement sur la hauteur du navire dans l’eau (franc-bord).

- Le point le plus bas où l’eau peut pénétrer (le point d’envahissement par le haut) : Ce point diffère selon la construction du navire. Pour un navire non ponté, ce point se situe normalement au sommet des pavois.

- Les espaces où des liquides, des poissons ou des éléments semblables peuvent s’accumuler et se déplacer librement avec le mouvement du navire : La présence d’eau ou de poissons sur le pont ou dans les cales constitue une menace sérieuse pour la stabilité du navire, car elle entraîne un déplacement du centre de gravité en raison de l’effet de carène liquide.

Pour être en mesure d’estimer les risques, il est important de comprendre la stabilité d’un navire et les effets des différents facteurs sur celle-ci. Pour nombre de pêcheurs, la découverte de la façon dont un navire bouge dans diverses conditions d’exploitation constitue le seul moyen de déterminer si celui-ci est stableNote de bas de page 35. Cependant, il en va tout autrement quand il s’agit de mesurer la capacité du navire à se redresser, car pour cela on doit procéder à une évaluation de la stabilité et en documenter les résultats dans un livret de stabilitéNote de bas de page 36. La réglementation exige que les évaluations de la stabilité soient effectuées par des « personnes compétentes », au sens du RSBPNote de bas de page 37. Le RA et le capitaine sont tenus de déterminer les facteurs qui influent sur la stabilité. Les rôles et responsabilités du RA sont définis dans la LMMC 2001. Contrairement aux capitaines et à d’autre personnel maritime, les RA n’ont pas besoin de certification ou de formation. Les capitaines reçoivent une formation sur la stabilité pour obtenir leur brevet. Dans l’événement à l’étude, le capitaine était titulaire d’un brevet de service, qui est basé sur les années de service et qui n’exige pas de formation sur la stabilité.

Le RSBP exige que les bateaux de pêche fassent l’objet d’une évaluation de la stabilité s’ils sont exploités dans des conditions d’embruns verglaçantsNote de bas de page 38. Ces évaluations devraient fournir des limites d’exploitation sécuritaire aux capitaines et aux équipages, notamment le franc-bord minimal à maintenir et la charge maximale de cargaison, ainsi que des séquences sécuritaires pour le chargement et l’arrimage de la cargaison et des engins et pour la gestion de l’accumulation de glace et des effets de carène liquide.

Le Bulletin de la sécurité des navires (BSN) 04/2000Note de bas de page 39 met en garde contre les dangers d’une accumulation d’eau non détectée à bord des navires de pêche et recommande l’utilisation d’alarmes de cale. Le BSN 09/2002Note de bas de page 40 décrit la nécessité d’entretenir et de mettre à l’essai les systèmes d’assèchement et de détection du niveau d’eau de cale.

La stabilité initiale du Tyhawk et les effets du pont amovible sur sa stabilité n’ont jamais fait l’objet d’une évaluation officielle.

1.10.1 Construction du navire

La stabilité adéquate d’un navire commence dès sa conception et sa construction. Un navire ponté est doté d’un pont étanche fixe recouvrant la totalité de la coque au-dessus de la ligne de flottaison maximale d’exploitation et de sabords de décharge d’une superficie correspondant à au plus 4 % de celle du pavois. La flottabilité et la stabilité de ces navires sont assurées principalement par le volume de la coque se trouvant sous le pont, qui est conçu et entretenu pour être étanche. Lorsque le pont est entouré d’un pavois, le nombre de sabords de décharge dans le pavois ainsi que leur taille et leur emplacement doivent suffireNote de bas de page 41 à évacuer l’eau librement et rapidement par-dessus bord, afin d’éviter une diminution de la stabilité attribuable à l’effet de carène liquide.

Un navire non ponté n’est pas doté d’un pont étanche et dépend de la présence de pompes de cale installées sous le pont pour évacuer toute eau qui pénètre dans le navire. La flottabilité et la stabilité sont assurées par la coque étanche, qui s’étend jusqu’au sommet des pavois. Bien qu’un navire non ponté puisse être équipé de dalots permettant d’évacuer l’eau du pont lorsque celui-ci est nettoyé, les dalots sont habituellement fermés lorsque le navire est en mer et ne sont pas destinés à servir de sabords de décharge. Un navire non ponté est vulnérable à l’envahissement par les eaux lorsque les vagues passent par-dessus les bords, en particulier si son franc-bord est minimalNote de bas de page 42. Le risque d’envahissement peut être atténué en exploitant le navire dans des eaux relativement calmes et en prévoyant des moyens pour évacuer efficacement l’eau. Un navire non ponté a généralement une jauge brute de moins de 15.

Le Tyhawk a été construit comme un navire non ponté, ce qui signifie que le pont n’était pas étanche et que les pompes de cale étaient le moyen d’évacuer l’eau. Le Tyhawk était couramment exploité avec le pont amovible en place. Lorsque le navire était exploité ainsi, comme c’était le cas lors de l’inspection de 2013, l’avis de défaut de 2013 de TC indiquait que le [traduction] « pont portatif convertit la coque ouverte en coque fermée ».

1.10.2 Orientation en matière de stabilité

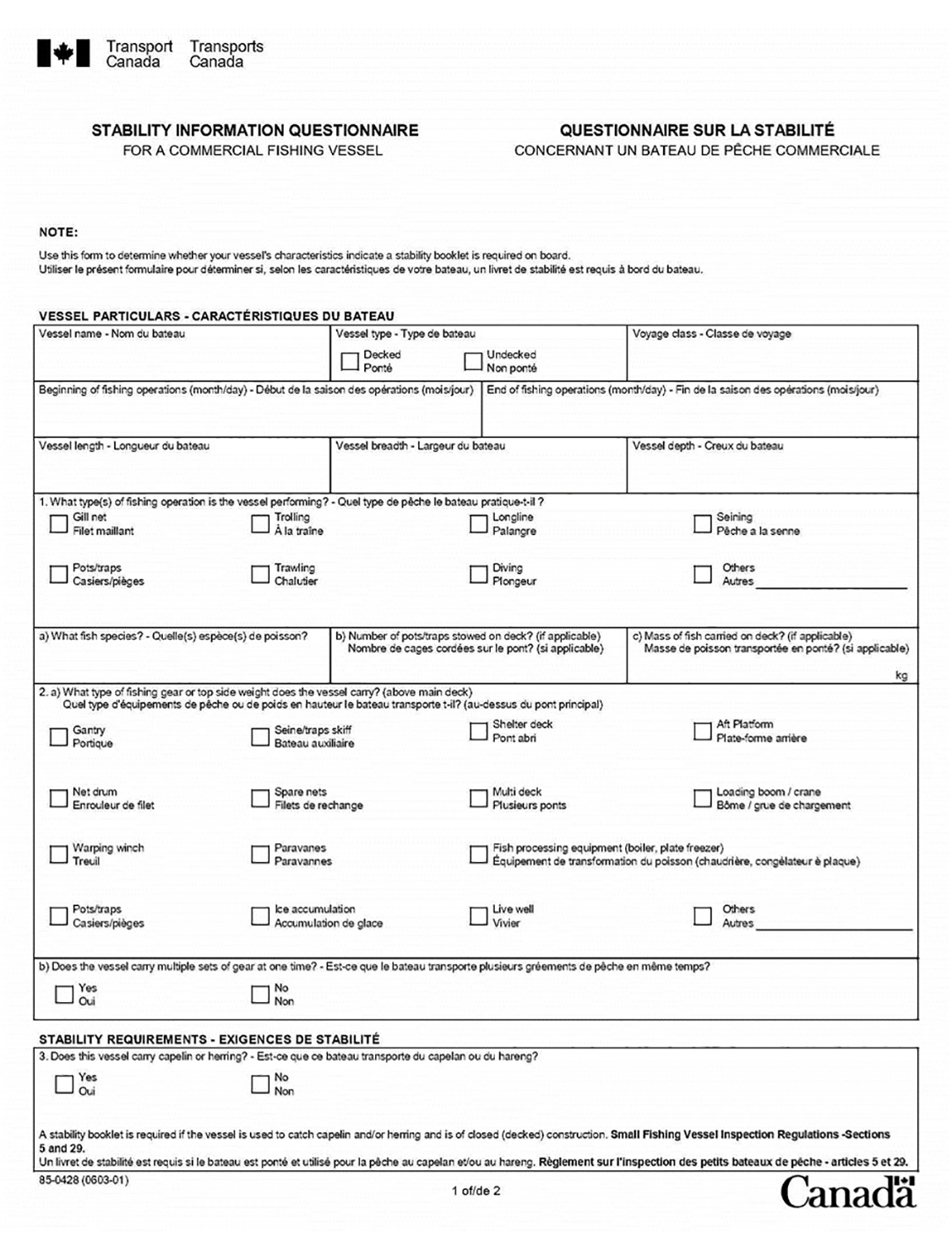

En prévision de l’entrée en vigueur du RSBP, TC a établi une mesure provisoire visant à déterminer si les navires de pêche inspectés d’une jauge brute de plus de 15 devaient disposer d’un livret de stabilité. Un questionnaire sur la stabilité a été présenté dans le BSN 04/2006Note de bas de page 43 à l’intention des capitaines et des RA. Ce questionnaire continue d’être utilisé pour aider les RA et les capitaines à cerner les facteurs de risque pour la stabilité et à décider des mesures à prendre en présence de ces facteurs.

Le questionnaire est divisé en 2 parties : les caractéristiques du navire (sections 1 et 2) et les exigences de stabilité, y compris les facteurs de risque (sections 3 et 4). Le questionnaire ne contient aucune orientation permettant de mettre en relation les caractéristiques du navire et les facteurs de risque pour la stabilité ou de faire référence à d’autres sources d’orientation (le questionnaire complet se trouve à l’annexe A).

La section Objet du BSN indique que les propriétaires (RA) et les capitaines sont fortement encouragés à faire évaluer la stabilité de leurs navires si un facteur de risque est relevé. Les facteurs de risque potentiels pour la stabilité sont décrits en utilisant des termes tels que « substantiel » et « significatif ».

Dans le questionnaire sur la stabilité qui a été rempli pour le Tyhawk, la présence de plusieurs ponts, de casiers et d’une bôme/grue de chargement a été indiquée dans les caractéristiques du navire, mais aucun facteur de risque pour la stabilité n’a été relevé dans les exigences de stabilité.

Indépendamment du questionnaire sur la stabilité, le BSN 01/2008Note de bas de page 44 a été publié pour expliquer les effets que les modifications peuvent avoir sur la stabilité des navires. Le BSN 01/2008 fournissait des lignes directrices sur la façon de consigner volontairement les modifications et sur le moment où la stabilité doit être évaluée. Le BSN 03/2019Note de bas de page 45 a remplacé le BSN 01/2008 et explique que, conformément au RSBP, lorsqu’un navire de pêche subit une modification importante (ou un changement dans ses activités qui risque d’en compromettre la stabilité), une évaluation de la stabilité est requise. Il a également instauré un nouveau formulaire, Registre des modifications affectant la stabilité d’un bâtiment de pêche, qui indique que les modifications de plus de 100 kg devraient être consignées et qu’une personne compétente devrait être consultée lorsque la ou les modifications créent une masse importante (une modification de 2 % du déplacement est donnée à titre indicatif). Ce BSN souligne également l’obligation de mettre à jour les procédures opérationnelles lorsqu’un navire est modifié, de tenir compte des modifications qui peuvent avoir une incidence sur la stabilité et de remettre au nouveau propriétaire tous les documents relatifs au bateau de pêche lors du transfert de propriété de ce dernier. Les directives disponibles sur les modifications apportées aux petits bâtiments commerciaux autres que les bateaux de pêche sont moins précisesNote de bas de page 46.

Il n’est pas rare qu’un navire de pêche soit modifié plusieurs fois au fil des ans, à tel point que les modifications ont une incidence sur sa stabilitéNote de bas de page 47. En 2018, TC a fourni des conseils aux propriétaires et aux exploitants pour les aider à cerner les modifications importantes ou les changements d’activité et à déterminer la stabilité adéquate Note de bas de page 48, Note de bas de page 49.

1.10.3 Ponts amovibles et stabilité

Un pont amovible peut nuire à la stabilité d’un navire pour les raisons suivantes :

- Premièrement, le poids du pont lui-même élève le centre de gravité du navire, ce qui réduit la capacité du navire à se redresser en cas de roulis.

- Deuxièmement, tout l’équipement, la cargaison et le personnel présents sur le pont amovible se trouvent plus haut sur le navire, ce qui élève encore plus le centre de gravité et réduit davantage la capacité du navire de se redresser. Une accumulation de glace ajoute également du poids plus haut sur le navire.

- Troisièmement, le pont amovible offre un espace ininterrompu sous lequel l’eau peut s’accumuler, créant un effet de carène liquide.

Les Lignes directrices relatives aux modifications importantes apportées aux bâtiments de pêche/changements d’activité Note de bas de page 50 de TC informent les pêcheurs que la présence d’un pont amovible aura une incidence négative sur la stabilité d’un navire. Le respect de ces lignes directrices est facultatif.

En utilisant le déplacement à l’état lège d’un navire de longueur, de largeur et de profondeur semblables au Tyhawk, on a estimé, dans le cadre de la présente enquête, que le pont amovible représentait près de 8 % du déplacement à l’état lège du bateau.

1.11 Sécurité de la pêche

La sécurité de la pêche est la responsabilité du RA, du capitaine et de l’équipage du navire. La sécurité de la pêche est régie et influencée par d’autres, tels que TC, le MPO et les organismes provinciaux responsables de la sécurité au travail. Les pêcheurs doivent interagir avec TC pour obtenir des documents maritimes canadiens pour leurs navires et leurs équipages et démontrer leur conformité à la réglementation. Les pêcheurs doivent également interagir avec le MPO pour obtenir des permis et déclarer leurs prises et leurs activités comme il se doit. Les pêcheurs peuvent également faire partie des comités consultatifs et décisionnels du MPO.

Le RA d’un navire doit agir à l’égard de toute question relative au navire dont aucune autre personne n’est responsable au titre de la LMMC 2001. Plus précisément, les RA sont chargés de veiller à ce que le navire ainsi que ses machines et son équipement respectent la réglementation, d’élaborer des procédures d’exploitation sécuritaire du navire et en cas d’urgence et de s’assurer que les membres d’équipage reçoivent une formation en matière de sécuritéNote de bas de page 51. Le capitaine d’un navire doit prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer la sécurité du navire et des personnes qui sont à son bordNote de bas de page 52. De plus, le RSBP indique que le capitaine et le RA sont tous deux chargés de veiller au respect de la réglementationNote de bas de page 53.

L’Enquête sur les questions de sécurité relatives à l’industrie de la pêche au Canada (SII sur la sécurité de la pêche) du BSTNote de bas de page 54, un examen national exhaustif des questions de sécurité relatives à l’industrie de la pêche, a permis de révéler les relations complexes et les interdépendances qui existent entre elles. La SII sur la sécurité de la pêche a permis de mettre en évidence 10 questions de sécurité importantes qui sont interreliées et qui requièrent une attention particulière, parmi lesquelles certaines sont analysées dans le cadre de l’événement à l’étude :

- stabilité des navires, modifications apportées aux navires et connaissance des principes de stabilité;

- approche de réglementation de la sécurité;

- pratiques de travail lors des activités liées à la pêche;

- comment les mesures de gestion des pêches permettent de déterminer et de réduire les risques pour la sécurité.

D’autres conditions dangereuses relevées dans la SII sur la sécurité de la pêche ont également été notées, mais n’ont pas été analysées dans le cadre de l’enquête sur l’événement à l’étude (annexe B). La sécurité des pêcheurs continuera d’être compromise tant que le milieu de la pêche ne reconnaîtra pas les relations complexes et les interdépendances entre les questions de sécurité et n’y donnera pas suite.

1.11.1 Collaboration entre Pêches et Océans Canada et Transports Canada

TC, le MPO et la Garde côtière canadienne ont signé le Protocole d’entente entre Pêches et Océans Canada (MPO) et Transports Canada (TC) en ce qui concerne la sécurité en mer des pêcheurs commerciaux (le PE) afin d’assurer une collaboration en matière de sécurité en mer des pêcheurs commerciaux. Le PE a été signé pour la première fois en 2006, puis mis à jour en 2015 Note de bas de page 55. Il stipule que chacun de ces organismes participants doit établir des principes visant à promouvoir une culture de sécurité et tenir compte de la sécurité des pêcheurs au moment de créer ou de réviser des règles, règlements, politiques ou plans qui les concernent. Toujours d’après ce PE, ces organismes doivent se réunir, au besoin, pour discuter des questions de sécurité relatives aux bateaux de pêche. Tous les organismes nationaux et régionaux participants doivent discuter des questions de sécurité dans le cadre de ce processus de consultation. Les résultats de ces discussions doivent être pris en compte dans les documents tels les plans de gestion intégrée des pêches (PGIP) du MPO, le cas échéant Note de bas de page 56.

Bien que le MPO n’ait pas de politique sur la sécurité des pêches, il reconnaît avoir un rôle à jouer quant à l’intégration de la sécurité dans l’élaboration des plans et des politiques de gestion des pêches Note de bas de page 57.

1.12 La pêche au crabe des neiges

La pêche au crabe des neiges revêt une importance pour les pêcheurs de l’Atlantique. Il s’agit de la première pêche de l’année pour de nombreux pêcheurs, dont ceux de la Première Nation d’Elsipogtog.

La pêche au crabe des neiges dans le sud du golfe du Saint-Laurent est répartie en plusieurs zones de prise, appelées zones de pêche au crabeNote de bas de page 58. Les captures ne peuvent être débarquées que dans certains ports désignés, qui sont indiqués sur le permis de pêcheNote de bas de page 59. La zone 12, où le Tyhawk pêchait, ouvre généralement entre la mi-avril et le début du mois de mai. La pêche au crabe des neiges dans la zone 12 commence souvent à minuit le jour de l’ouverture.

Dans le cadre de la pêche au crabe des neiges, le total admissible des captures (TAC) est fixé pour toute la zone 12. Les communautés autochtones reçoivent des permis communautairesNote de bas de page 60. Les titulaires de permis communautaires se voient attribuer un pourcentage du TAC et peuvent répartir les casiers entre les bateaux désignés de la façon qui leur est la plus favorable; un maximum de 150 casiers par bateau est imposé. En 2020, la Première Nation d’Elsipogtog a désigné 29 bateaux pour la pêche au crabe des neiges, notamment le Tyhawk et le Lady Margaret I. En 2021, la Première Nation d’Elsipogtog a désigné 27 bateaux pour la pêche au crabe des neiges, notamment le Tyhawk, mais pas le Lady Margaret I. Les casiers du Lady Margaret I ont été attribués au Tyhawk et le prix à la livre perçu par l’équipage a été fixé à un montant plus élevé parce que leurs allocations ont été combinées.

1.12.1 Plans et mesures de Pêches et Océans Canada

Le rôle du MPO est de protéger et de gérer les pêches du Canada, de créer des possibilités économiques pour les collectivités côtières et les pêches, ainsi que de protéger et de restaurer les océans et les écosystèmes marins du Canada Note de bas de page 61. Pour s’acquitter de son rôle, le MPO établit des politiques et participe à des accords internationaux; élabore, met en œuvre et gère les mesures et les décisions relatives aux pêches (y compris les mesures de protection); et fait appliquer les mesures de gestion des ressources halieutiques (GRH). La Garde côtière canadienne, qui fournit des services de recherche et de sauvetage, entre autres, fait également partie du MPO.

L’élaboration et la mise en œuvre d’un PGIP, qui est approuvé par le ou la ministre, est l’un des processus clés de la gestion des pêches. Dans la plupart des pêches, un PGIP est pluriannuel. Un PGIP vise à définir et à communiquer les objectifs propres à une pêche, y compris l’allocation et la gestion du TAC et la gestion de l’équipement; les mesures de gestion particulières à prendre pour assurer la pérennité de la ressource; ainsi que d’autres lois, règlements et politiques applicables. Un PGIPNote de bas de page 62 est élaboré dans le cadre d’un processus de consultation complexe. Cette consultation réunit notamment des intervenants du secteur, des pêcheurs, des communautés des Premières Nations, ainsi que des scientifiques des écosystèmes et des océans et tient compte de facteurs scientifiques, sectoriels et socioéconomiques. Le MPO recommande aux gestionnaires de ressources d’inclure une section sur la sécurité en mer dans leur PGIP, cependant cette section ne figure pas dans tous les plans. Dans certaines régions, les défenseurs de la sécurité tels que TC et les organismes responsables de la sécurité au travail participent à l’élaboration de la section sur la sécurité en mer.

La zone dans laquelle le Tyhawk pêchait est gérée par le PGIP du crabe des neiges dans le sud du golfe du Saint-LaurentNote de bas de page 63 et chevauche l’habitat de la baleine noire de l’Atlantique Nord (BNAN), qui est une espèce en périlNote de bas de page 64. La BNAN est menacée par le bruit des navires, les perturbations et les collisions, les blessures et la mortalité attribuables à l’empêtrement dans des engins de pêche, ainsi que par la modification et la perte de son habitat. En 2017, après 17 incidents survenus dans le golfe du Saint-Laurent et mettant en cause des BNAN (12 morts et 5 empêtrements), le MPO a procédé à la fermeture précoce de la pêche au crabe des neiges dans le golfe du Saint-Laurent, à titre de mesure de protection d’urgenceNote de bas de page 65. À partir de 2018, des mesures de gestion des pêches ont été créées pour protéger la BNAN, y compris des fermetures temporaires et l’exploration de nouvelles technologies et méthodes de pêche. Dans le cas de la pêche au crabe des neiges, ces mesures de protection comprenaient également la modification de la date de fermeture de la saison, ce qui a eu pour effet de raccourcir la saison de près du tiers. Les mesures de protection ont été élaborées avec la participation et les conseils du MPO, de la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-UnisNote de bas de page 66, de TC et de représentants de l’industrie.

Une fois approuvé, le PGIP est examiné par le Comité consultatif de crabe des neiges du sud du golfe du Saint-Laurent. Le comité consultatif est composé de représentants de divers secteurs de l’industrie de la pêche, y compris TC quand il est invité, et se réunit pour offrir un forum de consultation sur des questions telles que le TAC et d’autres mesures de gestion et pour conseiller le ou la ministre des Pêches et des Océans. Lors de la réunion du comité consultatif tenue en 2021, TC a présenté un exposé sur l’immatriculation des navires. Le comité consultatif met à jour le cadre de référence du Comité d’établissement de la date d’ouverture de la pêche au crabe des neiges dans la zone 12 (un sous-comité), qui définit le protocole de proposition de la date d’ouverture de la saison.

En 2018, une table ronde panatlantique sur les BNAN a été organisée pour permettre aux participants de formuler des suggestions et des conseils à prendre en compte lors de l’élaboration des mesures de protection de 2019. Parmi les participants figuraient des représentants de l’industrie de la pêche de l’ensemble du Canada atlantique et la ministre des Pêches et des Océans. Une suggestion était d’ouvrir la pêche au crabe des neiges 10 à 15 jours plus tôt afin de permettre aux pêcheurs d’effectuer leurs captures avant l’arrivée des BNAN. En 2020, afin de réduire les répercussions économiques de la fermeture précoce de la saison, le comité consultatif a modifié le cadre de référence pour encourager le sous-comité à ouvrir la pêche le plus tôt possible.

1.12.2 Décision annuelle pour la date d’ouverture de la saison de la pêche au crabe des neiges

La date d’ouverture de la saison est fixée par le MPO sur proposition du sous-comité. Le cadre de référence du sous-comité comprend son mandat, sa composition et les facteurs de sécurité à prendre en considération pour l’ouverture. En 2021, ce sous-comité était composé de 17 membres. Parmi les 17 membres, 13 provenaient de l’industrie et les 4 autres du gouvernement (annexe C). L’industrie est chargée de présider les réunions, auxquelles d’autres participants peuvent être invités si nécessaire. En 2021, la personne responsable des pêches de la Première Nation d’Elsipogtog comptait parmi les membres.

Le sous-comité coordonne les activités liées à l’ouverture de la saison et veille à ce que l’ouverture se déroule de la manière la plus sécuritaire possible. Le cadre de référence exige que le sous-comité tienne compte chaque année des facteurs de sécurité suivants :

- l’état des glaces dans le sud du golfe du Saint-Laurent;

- l’accès libre de glace aux quais désignés pour le débarquement du crabe des neiges (pour lesquels le MPO déploie tous les efforts nécessaires pour fournir des services de déglaçage);

- les prévisions relatives à la vitesse du vent et aux embruns verglaçants.

Lors de la dernière réunion du sous-comité, le 1er avril 2021Note de bas de page 67, un consensus a été atteint et une date qui était presque 3 semaines plus tôt que les dates des 4 années précédentes a été proposée.

Le procès-verbal de la réunion indiquait que 2 membres ont exprimé des préoccupations au sujet de la date d’ouverture proposée pour des motifs de sécurité et de préparation, compte tenu des conditions météorologiques prévues et de l’état des glaces à leur port d’attache. Le sous-comité a conclu que le cadre de référence n’exigeait pas que tous les ports soient libres de glace et qu’il incombait toujours aux capitaines de s’assurer que la navigation était sûre le jour de l’ouverture.

Le MPO exige un préavis de 48 heures avant la date d’ouverture convenue. Une fois que le sous-comité a proposé une date d’ouverture de la saison, le MPO examine la proposition, les conseils et les prévisions météorologiques 36 heures avant ladite date, puis il prend la décision finale. Le MPO ne tient pas de compte rendu des discussions qui ont lieu lors de ces réunions finales.

En 2021, les prévisions météorologiques répondaient aux critères d’ouverture de la saison et la pêche a été ouverte le 3 avril. Le tableau 1 présente les dates d’ouverture de la pêche de 2017 à 2021.

| Année | Dates prévues de la saison | Durée prévue de la saison (en jours) | Durée réelle de la saison (en jours) |

|---|---|---|---|

| 2017 | Du 25 avril au 28 juillet | 95 | 87 |

| 2018 | Du 29 avril au 1er juillet | 64 | 64 |

| 2019 | Du 2 mai au 1er juillet | 61 | 61 |

| 2020* | Du 24 avril au 1er juillet | 69 | 69 |

| 2021 | Du 3 avril au 30 juin | 89 | 89 |

*En 2020, il y a eu une fermeture temporaire dans une partie de la zone de pêche, qui a commencé le 16 mai et a duré 15 jours.

1.13 Gestion des risques

Gérer les risques signifie de prendre des décisions sur la façon d’atténuer ou d’éliminer les risques qui ont été cernés et évalués. Les étapes générales de l’évaluation des risques consistent à poser les questions suivantes Note de bas de page 68 :

- Qu’est-ce qui pourrait mal tourner? (déterminer les dangers)

- Quelle pourrait être la gravité des effets? Quelle est leur probabilité? (évaluer les risques)

- Peut-on apporter des améliorations? (analyser les mesures de contrôle des risques)

- Combien cela coûterait-il et dans quelle mesure cela serait-il mieux? (effectuer une évaluation coûts-avantages)

- Quelles mesures devraient être prises? (formuler des recommandations aux décideurs)

Il existe 4 façons de gérer les risques recensés : le transfert, l’élimination, l’acceptation ou l’atténuation. Une fois que les risques sont gérés, il est important d’évaluer les risques résiduels découlant des mesures choisies. Dans le contexte des mesures et des décisions relatives à la GRH, par exemple, cela signifie que toute mesure visant à réduire les dommages causés à une espèce ou à protéger les revenus doit faire l’objet d’une évaluation plus approfondie afin de déterminer les risques résiduels.

Ces étapes générales de gestion des risques sont linéaires et fonctionnent bien dans des situations simples. La complexité et la fréquence des décisions prises en fonction des risques jouent un rôle dans la façon dont les risques sont gérés.

Dans des situations plus complexes, des dangers sont présents dans plusieurs domaines, interagissant et créant des dangers supplémentaires. De plus, les dangers peuvent avoir une incidence différente sur les personnes touchées par la situation. Lorsque la situation est complexe, l’évaluation des risques doit être plus exhaustive, prenant en compte de multiples préoccupations et pressions, y compris les interactions et les effets cumulatifs. En outre, il est important de veiller à inclure une expertise indépendante dans tous les domaines pertinents. Les situations auxquelles est confronté le MPO sont complexes et les décisions en matière de GRH doivent tenir compte aussi bien des préoccupations d’ordre économique que de celles liées à la conservation et à la sécurité. Dans l’événement à l’étude, outre ces préoccupations, les pressions internationales et les contraintes de temps liées aux mesures de protection des BNAN ont accru la complexité des décisions.

En présence de situations de routine, les dangers sont généralement déjà bien cernés et évalués. Par conséquent, on peut se fier aux résultats des étapes précédentes de détermination des dangers et d’évaluation des risques et, dans le cadre de la gestion des risques, on peut se concentrer sur les étapes de l’évaluation coûts-avantages et des recommandations. Le MPO procède régulièrement à l’ouverture de saisons de pêche. Ainsi, la décision relative à l’ouverture de la saison de pêche au crabe des neiges de 2021 a été gérée comme une situation de routine plutôt que comme une nouvelle situation. Les nouvelles situations bénéficient également d’une évaluation complète des risques.

1.13.1 Détermination des dangers

La qualité d’une évaluation des risques dépend de l’exhaustivité de l’étape de détermination des dangers. Pour recenser l’ensemble des dangers, il faut dresser une liste de tous les scénarios pertinents accompagnés de leurs causes potentielles, de leurs facteurs contributifs et de leurs conséquences, puis énumérer les dangers et les risques qui y sont associés. Pour que cette étape soit efficace, il faut consulter et prendre en compte un large éventail de sources d’information sur les risques, telles que les incidents antérieurs, les avis d’experts et les directives réglementaires.

La capacité de détecter et de déterminer les dangers dépend en particulier de la compréhension et de la tolérance au risque qu’a l’équipe chargée de l’évaluation des risques Note de bas de page 69. La perception du risque et la tolérance à celui-ci sont influencées par de nombreux facteurs, notamment la nature de l’activité dangereuse, la pression exercée pour accepter le risque, les expériences locales et mondiales, ainsi que les résultats et les conséquences des décisions antérieures.

1.13.2 Prise de décisions

Les risques associés à chaque danger doivent être évalués en fonction des conséquences possibles si des personnes ou des biens sont exposés aux dangers. Pour ce faire, on définit la probabilité et la gravité d’une conséquence qui pourrait résulter du danger. Pour que la prise de décisions soit efficace, il faut comprendre les critères clairs qui définissent le niveau de risque acceptable. Ce principe s’applique tant aux risques qu’aux risques résiduels.

1.14 Immersion en eau froide

En mer, les membres d’équipage risquent d’être exposés aux dangers liés à l’immersion dans l’eau. Les principaux effets sont causés par l’exposition à l’eau froide (eau de 15 °C ou moins) et l’ingestion d’eau. Si une personne entre dans l’eau, l’immersion est suivie des effets physiques et psychologiques suivants Note de bas de page 70 :

- L’inspiration d’une profonde bouffée d’air, puis une hyperventilation provoquant de légers spasmes musculaires, se produisent dans les 2 premières minutes (réaction au choc hypothermique). Si la bouche de la personne est sous l’eau, de l’eau est aspirée dans ses poumons. Il peut également y avoir une augmentation rapide et importante de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle, en particulier chez les personnes âgées ou en moins bonne santé.

- Les muscles sont atteints dans un délai de 5 à 30 minutes (incapacité attribuable au froid). Les petits muscles des mains peuvent être les premiers touchés, ce qui réduit la capacité à mettre un dispositif de flottaison ou à s’y agripper. On observe également un affaiblissement progressif des fonctions cognitives.

- Le corps commence à se refroidir (hypothermie). Il faut en général au moins 30 minutes pour que les effets de l’hypothermie se manifestent pleinement.

- Chez certaines personnes, il peut y avoir une dégradation de la capacité de penser et une perte d’efficacité (baisse des capacités cognitives), attribuables à des états tels que la confusion, l’anxiété paralysante, la stupeur ou la désorientation. D’autres réactions corporelles peuvent alors se produire en raison de la confusion, de l’anxiété ou d’états semblables, tels qu’un rythme cardiaque rapide, des tremblements, la faiblesse et des nausées, qui peuvent tous exacerber les effets de l’immersion en eau froide, en particulier l’hyperventilation, ce qui augmentera la probabilité d’ingestion d’eau.

L’un ou l’autre de ces effets peut entraîner la noyade de la personne.

Les radeaux de sauvetage, les gilets de sauvetage, les vêtements de flottaison individuels (VFI) et les combinaisons d’immersion sont des engins de sauvetage qui protègent contre les effets de l’immersion en eau froide. Le RSBP exige la présence de gilets de sauvetage et de VFI à bord des navires. Les gilets de sauvetage sont conçus pour être portés en cas d’abandon du navire, alors que les VFI sont conçus pour être utilisés de manière continue lors des travaux sur le pont. La réglementation fédérale Note de bas de page 71 exige que les pêcheurs portent un VFI ou un gilet de sauvetage s’ils sont exposés à un risque. Cependant, de nombreux pêcheurs continuent de travailler sur le pont sans porter de VFI, car ils ne trouvent pas leur port pratique, normal ou nécessaire Note de bas de page 72. En outre, le RSBP exige que les navires qui effectuent des voyages à proximité du littoral, classe 2, aient à leur bord un radeau de sauvetage d’une capacité suffisante pour transporter le nombre de personnes à bord, une RLS et une combinaison d’immersion ou une combinaison de travail isotherme pour chaque personne à bord si la température de l’eau est inférieure à 15 °C Note de bas de page 73. Les radeaux de sauvetage doivent être rangés de manière à flotter librement si le navire coule Note de bas de page 74.

Le Tyhawk avait des VFI et des gilets de sauvetage à son bord. Les membres d’équipage pêchaient sans porter de VFI. Le Tyhawk transportait un radeau de sauvetage pour 6 personnes qui était entreposé non arrimé à l’arrière de la timonerie.

1.15 Fatigue et inertie du sommeil

La fatigue peut entraîner une détérioration au niveau du fonctionnement cognitif général, de la résolution de problèmes, de la prise de décisions, de la mémoire, de l’attention, de la vigilance et du temps de réaction. Lorsqu’une personne est fatiguée, il lui faut plus de temps pour percevoir, interpréter et comprendre les événements courants et les situations d’urgence, et pour y réagir Note de bas de page 75.

La fatigue est très répandue dans l’industrie de la pêche en raison de nombreux facteurs, notamment la charge de travail élevée des équipages, les pratiques d’exploitation dangereuses, les conditions météorologiques défavorables et la sensibilisation insuffisante à la fatigue et à ses effets. Il est rare que les pêcheurs aient reçu une formation sur les facteurs de risque liés à la fatigue, les conditions d’exploitation qui contribuent à la fatigue et les stratégies de gestion de la fatigue, et une telle formation n’est pas obligatoire pour les équipages. TC a établi des exigences relatives aux heures de travail et de repos, mais celles-ci ne s’appliquent pas aux navires de pêche d’une jauge brute de moins de 100 Note de bas de page 76.