Rapport d’enquête sur une question de sécurité du transport (SII)

Facteurs contribuant aux variations saisonnières des accidents entre trains et véhicules automobiles aux passages à niveau

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a enquêté sur cet événement dans le but de promouvoir la sécurité des transports. Le Bureau n’est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales. Le présent rapport n’est pas créé pour être utilisé dans le contexte d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre. Voir Propriété et utilisation du contenu. Les pronoms et les titres de poste masculins peuvent être utilisés pour désigner tous les genres afin de respecter la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (L.C. 1989, ch. 3).

1.0 Introduction

Au moment de la rédaction du rapport, le Canada compte 19 458 passages à niveau publics actifs et passifsLes passages à niveau actifs sont équipés de systèmes d’avertissement automatisés composés d’une combinaison de cloches, de feux clignotants et de barrières qui indiquent l’approche d’un train, tandis que les passages à niveau passifs sont équipés d’une signalisation statique telle que des croix de Saint-André, des panneaux de cession de passage ou des panneaux d’arrêt ainsi que des marquages routiers.. Entre 1999 et 2022, 630 personnes ont été tuées et 774 ont été grièvement blessées dans des accidents où il y a eu collision avec un train à un passage à niveauPlus précisément, 437 occupants de véhicules et 193 piétons ont été tués, et 677 occupants de véhicules et 97 piétons ont été grièvement blessés. La présente enquête sur une question de sécurité porte sur les collisions entre trains et véhicules automobiles.. Au cours de cette période, on a enregistré une moyenne annuelle de 26 pertes de vie dues à des accidents de passage à niveau, dont 69 % découlaient de collisions entre un train et un véhicule automobile.

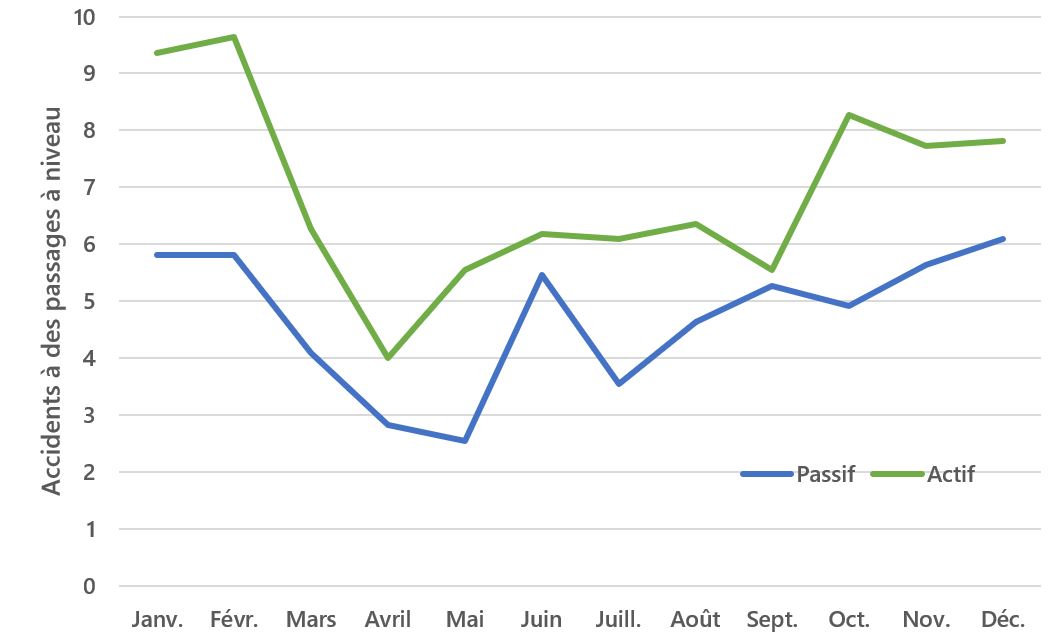

Les données sur les événements du BST pour une période de 11 ans allant de 2010 à 2020Le Règlement sur les passages à niveau actuel est entré en vigueur en 2014.,La période de l’ensemble de données provient de S. Henderson, A. Millen et C. M. Rudin-Brown, « Weather (not light levels) is responsible for seasonal variation in level crossing accidents », dans Proceedings of the 99th Annual Meeting of the Transportation Research Board, article no 20-04880, Washington, DC (du 12 au 16 janvier 2020). ont indiqué que le nombre de collisions entre un train et un véhicule automobile survenues aux passages à niveau variait selon la saison, le nombre étant plus élevé pendant les mois d’hiver que pendant le reste de l’année (figure 1). Le nombre moyen d’accidents survenus aux passages à niveau par distance parcourue par les véhicules automobiles a augmenté d’environ 61 % par mois pendant les mois d’hiver de la basse saison touristique (janvier, février) par rapport aux mois à température estivale de la basse saison touristique (mai, juin, septembre)Ibid.. L’analyse et la comparaison des données du BST au CanadaS. Henderson, A. Millen et C. M. Rudin-Brown, « Seasonal variation in North American level crossing crash rates is due to weather, not day length », dans Traffic Injury Prevention, volume 22, numéro 6 (2021), p. 467 à 472. et des données de la Federal Railroad Administration (FRA) aux États-Unis sur les taux d’accident ont démontré que cette variation saisonnière était due aux conditions hivernales plutôt, comme l’avait conclu la FRA, qu’à une différence dans la durée du jourFederal Railroad Administration, « In-depth data analysis of grade crossing accidents resulting in injuries and fatalities » (2017), p. 1 à 48..

2.0 Plan d’enquête

Pour déterminer les causes détaillées de cette surreprésentation des accidents aux passages à niveau en hiver, le BST a lancé l’enquête sur une question de sécurité R20H0082. Le plan d’enquête consistait à comparer les accidents aux passages à niveau récents (2018, 2019) survenus pendant les mois hivernaux (janvier, février) et non hivernaux (mai, juin, septembre) afin de recenser les différences saisonnières dans la prise de décision des conducteurs qui avaient conduit aux collisions aux passages à niveau. Au total, 94 accidents survenus à 94 passages à niveau publics répondaient aux critères d’enquête. Parmi ces passages à niveau, 88 étaient réglementés par le gouvernement fédéral, 4 par le gouvernement provincial et 2 étaient de compétence inconnue.

En plus des données du BST, des dossiers pertinents ont été fournis par

- les compagnies ferroviaires (c.-à-d. la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, VIA Rail Canada Inc., Amtrak, CSX Corporation, Goderich-Exeter Railway Company Limited, Huron Central Railway Inc., Ontario Southland Railway Inc. et Metrolinx),

- les corps de police (c.-à-d. la Gendarmerie royale du Canada [GRC] et les corps de police provinciaux et régionaux),

- les organismes gouvernementaux (c.-à-d. Transports Canada, Direction générale des solutions d’affaires; Insurance Corporation of British Columbia [ICBC]; ministère des Transports de l’Ontario [MTO]; division de la sécurité et des politiques, ministère des Transports et des Corridors économiques de l’Alberta [base de données TRANS Collision]; Saskatchewan Government Insurance [SGI]; et Société de l’assurance automobile du Québec [SAAQ]).

De plus, des entrevues structurées avec les conducteurs survivants ont été planifiées afin d’obtenir des données détaillées autodéclarées sur les facteurs ayant conduit à leur décision de traverser et de déterminer les facteurs saisonniers ayant eu le plus grand effet sur ces décisions. Un autre objectif de l’enquête était de cerner d’autres facteurs (non saisonniers) de causalité humains à l’origine des accidents aux passages à niveau.

3.0 Résultats

L’analyse des données fournies par les organismes externes a permis aux enquêteurs de faire quelques observations préliminaires. Cependant, la participation des conducteurs survivants a été faible (seuls 15 des 87 conducteurs survivants ont accepté de participer, et 14 ont pris part à une entrevue), ce qui a empêché une analyse fiable de la prise de décision autodéclarée (les principales données à l’appui de l’analyse prévue dans le cadre de l’enquête). Par conséquent, le Bureau a conclu que le manque de données issues des entrevues réduisait la probabilité d’établir des faits pouvant être étayés, et l’on a donc décidé de suspendre l’enquête.

4.0 Observations préliminaires

- Conditions routières (annexe A). Il s’agit du seul facteur qui explique l’augmentation du taux d’accident aux passages à niveau pendant l’hiver. Les enquêteurs ont examiné les dossiers d’accidents et ont attribué un ou plusieurs facteurs associés à 89 des 94 accidents. Seules les Conditions routières étaient presque exclusivement un facteur hivernal (2 événements non hivernaux par rapport à 26 événements hivernaux). Les 14 entrevues réalisées avec les conducteurs ont permis de confirmer cette observation.

- Angle d’approche (annexe B). Dans 30 des 94 cas recensés dans l’ensemble de données (32 %), un train ou d’autre matériel roulant s’était approché du passage à niveau à un angle de 80° ou moins par rapport à l’approche d’un véhicule. (Dans une étude de 2002J. K. Caird, J. I. Creaser, C. J. Edwards et R. E. Dewar, Une analyse des facteurs humains dans les accidents aux passages à niveau au Canada (TP 13938F) (2002)., on a observé que plus de la moitié des 7819 accidents de passage à niveau survenus au Canada entre 1983 et 2001 s’étaient produits à des passages à niveau dont l’angle était de 80° ou moins, ou de 100° ou plus. Au cours de l’analyse actuelle, un critère de sélection de 80° ou moins d’angle d’approche a été choisi pour s’assurer que le train s’approchait derrière le champ visuel du conducteur. Les angles compris entre 81° et 99° ont été considérés comme équivalents, sur le plan de la perception, à un angle droit). Un plus grand nombre des 30 collisions se sont produites lorsqu’un train s’était approché du côté passager du véhicule (21) plutôt que du côté conducteur (9), indépendamment de la saisonLe test du chi carré unidirectionnel (chi carré = 1,25, 1 dl, p(ns)) ayant servi à obtenir ces chiffres « additionne » les différences entre les dénombrements réels de la variable nominale (c.-à-d. le côté de l’angle aigu) et les valeurs attendues de 18 et 12. La probabilité d’une statistique de chi carré aussi élevée est d’environ 1 sur 4, soit p=0,26 (ns).. Le système Passerelle intégrée de la sécurité ferroviaire de Transports Canada contient des données qui sont utilisées par GradeXGradeX est « une application Web développée par l’Université de Waterloo, qui utilise un algorithme pour établir un classement des risques relatifs des passages à niveau. Cet algorithme peut contribuer à faciliter la prise de décisions en matière de contrôle. Au total, 6 facteurs de risque sont incorporés […] ». (Source : Transports Canada, Évaluation du Programme d’amélioration de la sécurité ferroviaire (2020), à l’adresse https://tc.canada.ca/fr/services-generaux/transparence/evaluation-programme-amelioration-securite-ferroviaire (dernière consultation le 7 juillet 2024), section 2.1.3 : Rendement – cibler les projets à risque élevé.), un outil d’évaluation des risques, pour classer le risque relatif de chaque passage à niveau public au Canada; toutefois, la Passerelle intégrée de la sécurité ferroviaire ne contient pas toujours de renseignements suffisamment précis pour faire la distinction entre ces 2 configurations de passage à niveau.

- Annexe C – effets saisonniers par type de passage à niveau.

- Annexe D – l’ensemble de données en tant qu’exemple représentatif des accidents de passage à niveau au Canada.

5.0 Considérations pour le futur

Le BST peut décider d’ouvrir une enquête de sécurité sur cette question. Toute enquête future de cette nature nécessiterait un taux de participation des conducteurs beaucoup plus élevé afin de tirer des conclusions fiables sur les facteurs en cause dans la prise de décision des conducteurs.

Le présent rapport conclut l’enquête du Bureau de la sécurité des transports du Canada sur cet événement. Le Bureau a autorisé la publication de ce rapport le 26 juin 2024. Le rapport a été officiellement publié pour la première fois le 18 septembre 2024.

Correction

La phrase « Il semblerait donc qu’un échantillon plus grand produirait un résultat significatif » dans la note de bas de page 9 du rapport original a été supprimée, car elle était incorrecte. Aucun autre changement n’a été apporté au rapport.

Le Bureau a autorisé la présente correction le 2 janvier 2025; la version corrigée du rapport a été publiée le 6 janvier 2025.

Annexes

Annexe A – Les conditions routières sont à l’origine de l’augmentation hivernale des collisions aux passages à niveau

Pour 89 des 94 événements de l’ensemble de données de l’enquête, les enquêteurs ont relevé 14 facteurs connexes. Comme le montre le tableau A1, la plupart des événements survenus au cours des mois hivernaux et des mois non hivernaux concernent la Ligne de visibilité du train / passage à niveau (lignes de visibilité), la Distraction ou les Conditions routières; or seules les Conditions routières étaient presque exclusivement un facteur hivernal (2 événements non hivernaux par rapport à 26 événements hivernaux). Les Conditions météorologiques ont également eu un effet saisonnier, mais elles n’ont joué un rôle que dans 5 événements et ont été généralement associées aux Conditions routières.

Ces données démontrent que les Conditions routières sont à l’origine de l’augmentation du taux d’accident survenant aux passages à niveau au Canada pendant l’hiver. Les 14 entrevues avec les conducteurs (10 événements hivernaux, 4 événements non hivernaux) étayent cette observation.

Annexe B – L’angle aigu des chaussées et des passages à niveau constitue un facteur clé dans les collisions

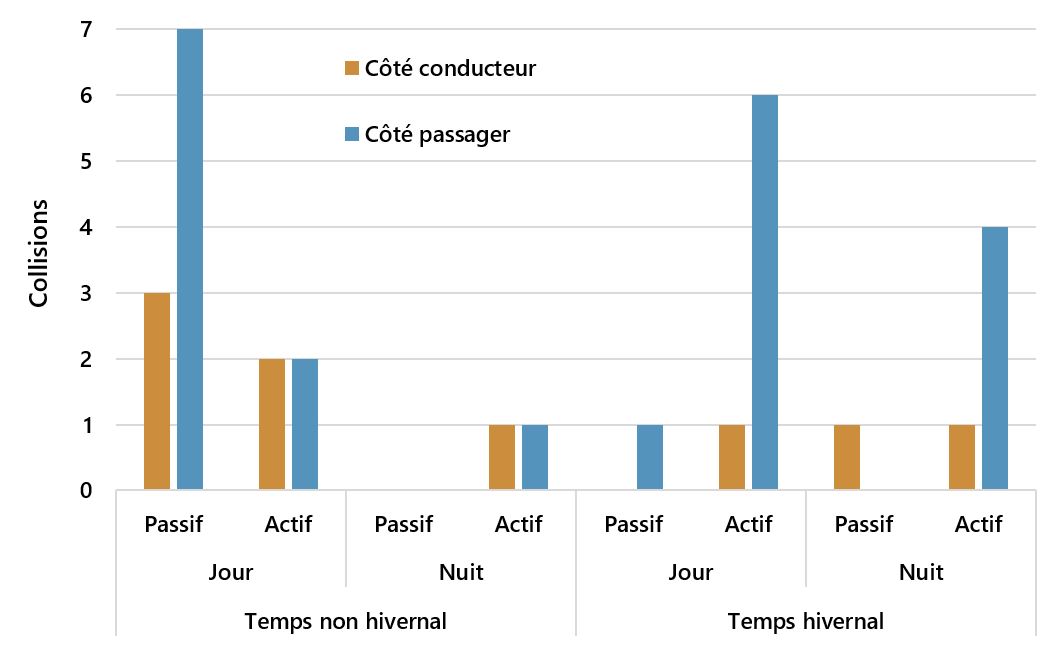

On sait que les passages à niveau à angle oblique présentent un risque plus élevé pour les usagers de la route, et les observations tirées de l’enquête sur une question de sécurité concordent avec la littératureU.S. Department of Transportation, Federal Railroad Administration, no de rapport DOT/FRA/ORD-17/04, « In-depth data analysis of grade crossing accidents resulting in injuries and fatalities » (11 mai 2017), p. 41.,J. K. Caird, J. I. Creaser, C. J. Edwards et R. E. Dewar, Une analyse des facteurs humains dans les accidents aux passages à niveau au Canada (TP 13938F) (2002), p. 8, 52, 53 et 68.,L. Åberg, « Driver behavior at flashing-light, rail-highway crossings », dans Accident Analysis and Prevention (1988), volume 20, numéro 1, p. 59 à 65.. L’angle de collision présent dans 30 des 94 événements de l’ensemble de données de l’enquête sur une question de sécurité (32 %) était de 80° ou moins. En d’autres termes, un train ou d’autre matériel roulant s’était approché du passage à niveau à un angle de 80° ou moins par rapport à l’approche d’un véhicule. Ce critère de sélection a été choisi pour s’assurer que le train s’approchait de l’arrière du champ visuel du conducteur, et il concorde avec une observation tirée d’une étude de 2002, selon laquelle plus de la moitié des accidents de passage à niveau survenus au Canada entre 1983 et 2001 se sont produits à des passages à niveau inclinés de 10° ou plus par rapport à la perpendiculaireJ. K. Caird, J. I. Creaser, C. J. Edwards et R. E. Dewar, Une analyse des facteurs humains dans les accidents aux passages à niveau au Canada (TP 13938F) (2002), p. 8, 52, 53 et 68.. Les angles compris entre 81° et 99° ont été traités comme des angles droits approximatifs (c.-à-d. équivalents, d’un point de vue perceptif, à un angle droit). Un plus grand nombre des 30 collisions se sont produites lorsqu’un train s’était approché du côté passager (21) plutôt que du côté conducteur (9)(Chi carré = 1,25, 1 dl, p(ns)). Voir l’explication de cette statistique dans la note de bas de page 9., indépendamment de la saison. Toutefois, cette différence s’explique en partie par le fait que 60 % des passages à niveau à angle oblique incliné de 10° ou plus présentent un angle aigu du côté passagerUne inspection visuelle des images Google Maps de 400 passages à niveau sélectionnés au hasard et présentant un angle incliné de 10° ou plus a permis de déterminer que 60 % d’entre eux présentaient un angle aigu du côté passager.. Par conséquent, les données actuelles ne permettent pas de tirer des conclusions sur le risque relatif associé à l’angle aigu en fonction du côté (conducteur ou passager). La figure B1 présente une répartition des 21 collisions survenues du côté passager (bleu) et des 9 collisions survenues du côté conducteur (orange), selon le type de passage à niveau, l’heure du jour et la saison.

Le diagramme de gauche de la figure B2 montre la configuration approximative de l’angle de croisement des 9 collisions à angle aigu survenues du côté conducteur (le train s’est approché par la gauche du conducteur), et le diagramme de droite montre la configuration approximative de l’angle de croisement des 21 collisions à angle aigu survenues du côté passager (le train s’est approché par la droite du conducteur). Par conséquent, les passages à niveau obliques où un train peut s’approcher à un angle aigu du côté passager (figure B2, diagramme de droite) semblent plus risqués que les passages à niveau obliques où un train peut s’approcher à un angle aigu du côté conducteur (figure B2, diagramme de gauche). Un échantillon plus grand que cet échantillon de 30 passages à niveau à angle aigu serait nécessaire pour déterminer si la différence est statistiquement significative. Cet échantillon plus important n’est pas disponible dans le Système de la base de données des événements ferroviaires du BST parce que, pour la plupart des accidents de passage à niveau, le côté de l’impact du véhicule n’est pas enregistré dans ce système.

La figure B3, qui illustre la mesure de l’angle de croisement, montre que les angles indiqués dans la figure B2 indiquent non seulement où placer la signalisation, mais définissent également où mesurer l’angle de croisement. L’angle de croisement désigne l’angle de la voie relativement à la route, mesuré du côté de la route où se trouvent les signaux ou la signalisation du passage à niveau. Les passages à niveau obliques dont les angles sont qualitativement similaires au passage à niveau de gauche de la figure B2 sont appelés des passages à niveau à angle obtus (c.-à-d. angle de croisement supérieur à 90°), et les passages à niveau obliques dont les angles sont qualitativement similaires au passage à niveau de droite de la figure B2 sont appelés des passages à niveau à angle aigu (c.-à-d. angle de croisement inférieur à 90°).

Le système Passerelle intégrée de la sécurité ferroviaire (PISF) de Transports Canada contient des données qui sont utilisées par GradeX pour classer le risque relatif de chaque passage à niveau public au Canada. Le système PISF ne contient pas toujours des renseignements suffisamment précis pour faire la distinction entre ces 2 configurations de passage à niveau de manière à évaluer le risque d’un passage à niveau en fonction du côté de l’angle aigu. Le système PISF contenait des données sur l’angle de croisement pour 18 451 des 19 458 passages à niveau publics en activité au Canada en 2019. Ces données indiquent que 11 086 passages à niveau (57 %) étaient d’un angle inférieur à 90°, tandis que 1360 (7 %) étaient d’un angle supérieur à 90°De plus, 6005 passages à niveau (31 %) étaient à 90°, et pour 1007 (5 %) d’entre eux, on ne disposait pas de renseignements sur l’angle., comme le montre la figure B4. En fait, le rapport réel entre les passages à niveau à angle aigu et ceux à angle obtus était de 3:2 pour 400 passages à niveau publics inclinés sélectionnés au hasard dans le système PISF, ce qui indique qu’environ 3200 passages à niveau à angle obtus peuvent actuellement être désignés à tortEntre 2019 et 2023, 411 passages à niveau répertoriés dans le système PISF sont passés d’un angle aigu à un angle obtus. comme des passages à niveau à angle aigu dans le système PISF.

Cette erreur d’identification peut être due au fait que le Guide sur les passages à niveauTransports Canada, Guide sur les passages à niveau (2016), p. 30, à l’adresse https://tc.canada.ca/fr/transport-ferroviaire/passages-niveau/guide-passages-niveau (dernière consultation le 22 août 2024). de TC ne précise pas dans le texte où et comment l’angle doit être mesuré, et que le plus petit angle est donc celui qui est mesuré et enregistré. (Plus de 90 % des passages à niveau non perpendiculaires ont fait l’objet d’une mesure entre la route et la voie la plus près.) Bien que la figure B3 (tirée du Guide sur les passages à niveau) illustre graphiquement où mesurer l’angle d’un passage à niveau, le texte ne précise pas complètement quelle tangente doit définir chaque côté de l’angle :

6.1.5 L’angle d’un passage à niveau, mesuré entre la tangente de l’axe longitudinal de l’abord routier le long de la surface de croisement et la tangente de l’axe longitudinal de la voie ferrée […]Ibid.

Si la spécification d’une procédure de mesure de l’angle de croisement est incomplète, la base de données des passages à niveau du système PISF ne peut servir à quantifier les différences de risque liées à l’angle, ou encore à classer avec précision les passages à niveau en fonction du risque et appliquer des contre-mesures efficaces en fonction de ce classement. Par exemple, le passage à niveau de droite illustré dans la figure B2 semble plus risqué que le passage à niveau de gauche, mais le même angle de croisement sera probablement enregistré dans le système PISF pour les 2 passages à niveau.

Des angles de croisement distincts pour les passages à niveau à angle aigu et à angle obtus pourraient être obtenus en précisant que les signaux ou panneaux de croisement doivent se situer entre les limites de tangente de l’angle de croisement mesuré. Si l’angle complémentaire (l’autre angle) est mesuré de la manière la plus pratique, l’angle de croisement enregistré sera égal à 180° moins l’angle mesuré.

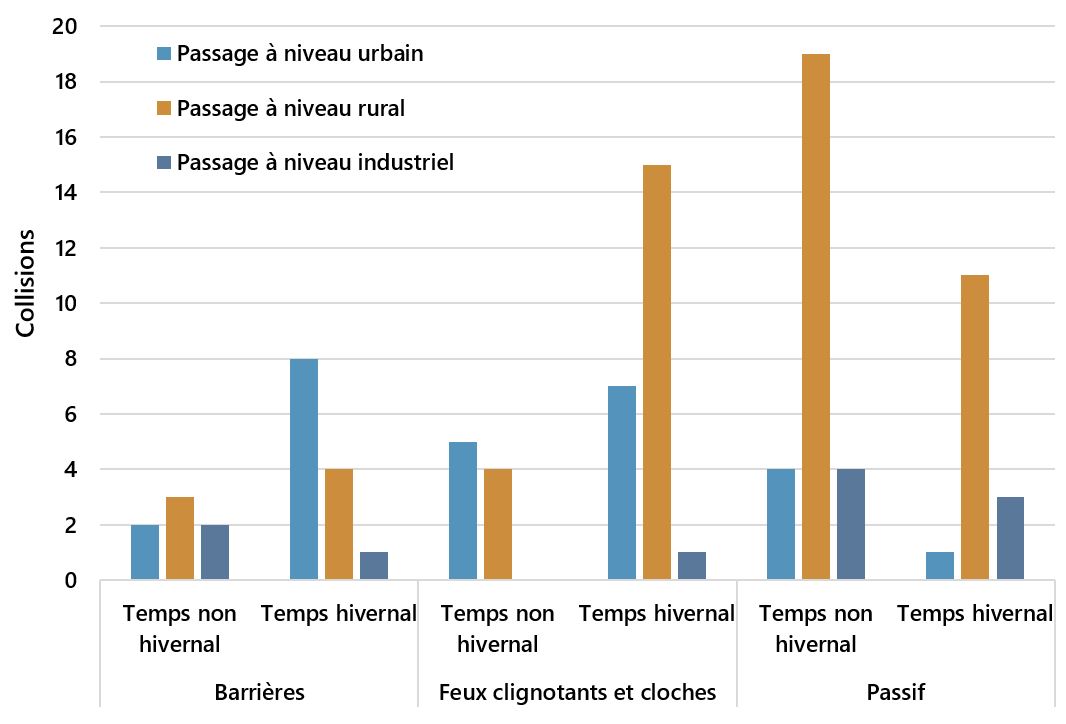

Annexe C – Le type de passage à niveau montre un effet saisonnier

Annexe D – Répartition géographique des accidents de passage à niveau

L’ensemble de données (tableau D1, rangée 1) présente une répartition géographique similaire à celle de tous les accidents de passage à niveau signalés sur une période de 9 ans (tableau D1, rangée 2), une répartition géographique similaire à celle de tous les accidents de passage à niveau avec blessures graves ou mortelles survenus en 2018 et 2019 (tableau D2) et une répartition géographique similaire à celle de l’ensemble des passages à niveau publics (tableau D3). Par conséquent, l’ensemble de données constitue un échantillon géographiquement représentatif de la population des accidents de passage à niveau survenus au CanadaL’Île-du-Prince-Édouard, le Nunavut et le Yukon ne sont pas représentés, car ils ne comportent pas de passages à niveau publics..

| Type de passage à niveau | NL | NS | NB | QC | ON | MB | SK | AB | BC | NT | Total |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Passif | |||||||||||

| Actif | |||||||||||

| Total |

* Source : Données sur les passages à niveau provenant du système PISF de Transports Canada (2019)

![Figure B2. Deux diagrammes montrant des passages à niveau obliques avec des angles de croisement supérieurs à 90° et de 90° ou moins, respectivement (Source : Transports Canada, Guide sur les passages à niveau [2016], figure 8-3b, à l’adresse https://tc.canada.ca/fr/transport-ferroviaire/passages-niveau/guide-passages-niveau [dernière consultation le 22 août 2024]) Figure B2. Deux diagrammes montrant des passages à niveau obliques avec des angles de croisement supérieurs à 90° et de 90° ou moins, respectivement (Source : Transports Canada, Guide sur les passages à niveau [2016], figure 8-3b, à l’adresse https://tc.canada.ca/fr/transport-ferroviaire/passages-niveau/guide-passages-niveau [dernière consultation le 22 août 2024])](/sites/default/files/2024-09/R20H0082-Figure-B2-FR.jpg)

![Figure B3. Diagramme montrant la mesure d’un angle de passage à niveau (Source : Transports Canada, Guide sur les passages à niveau [2016], figure G-2, à l’adresse https://tc.canada.ca/fr/transport-ferroviaire/passages-niveau/guide-passages-niveau [dernière consultation le 22 août 2024]) Figure B3. Diagramme montrant la mesure d’un angle de passage à niveau (Source : Transports Canada, Guide sur les passages à niveau [2016], figure G-2, à l’adresse https://tc.canada.ca/fr/transport-ferroviaire/passages-niveau/guide-passages-niveau [dernière consultation le 22 août 2024])](/sites/default/files/2024-09/R20H0082-Figure-B3-FR.jpg)

![Figure B4. Graphique montrant le nombre de passages à niveau publics actifs et passifs en milieu urbain et rural en fonction de l’angle du passage à niveau (Source du graphique : BST; source des données : système PISF de Transports Canada [2020]) Figure B4. Graphique montrant le nombre de passages à niveau publics actifs et passifs en milieu urbain et rural en fonction de l’angle du passage à niveau (Source du graphique : BST; source des données : système PISF de Transports Canada [2020])](/sites/default/files/2024-09/R20H0082-Figure-B4-FR.jpg)