Collision avec un câble

Bellanca 7GCBC (Citabria), C-GOQZ

Immatriculation privée

Shawinigan (Québec)

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a enquêté sur cet événement dans le but de promouvoir la sécurité des transports. Le Bureau n’est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales. Le présent rapport n’est pas créé pour être utilisé dans le contexte d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre. Voir Propriété et utilisation du contenu. Les pronoms et les titres de poste masculins peuvent être utilisés pour désigner tous les genres afin de respecter la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (L.C. 1989, ch. 3).

Déroulement du vol

Le 17 juillet 2022, vers 15 h 30Note de bas de page 1, l’aéronef monomoteur sur flotteurs Bellanca 7GCBC (Citabria) (immatriculation C-GOQZ, numéro de série 74174), sous immatriculation privée, a décollé pour un vol local selon les règles de vol à vue (VFR) de l’aéroport de Trois-Rivières (CYRQ) (Québec) à destination de Shawinigan (Québec). Le pilote, seul à bord, effectuait ce vol dans le but de positionner son aéronef pour la saison estivale sur la rivière Saint-Maurice, près du centre-ville de Shawinigan. L’aéronef n’étant pas équipé de flotteurs amphibies, le décollage à partir de CYRQ a été effectué en remorquant celui-ci sur une remorque tirée par une camionnette. Moins de 1 heure après avoir décollé, l’aéronef a été aperçu en train de survoler la rivière Saint-Maurice d’ouest en est à Shawinigan. Approximativement 10 minutes plus tard, l’aéronef a de nouveau été observé en train de survoler la rivière à peu près au même endroit, mais cette fois, d’est en ouest et à basse altitude et ce, jusqu’au moment où il est entré en collision avec le câble inférieur d’une ligne de transport d’électricité qui était à une hauteur d’environ 20 m. Suite à la collision, l’aéronef est tombé dans la rivière en position inversée. Le pilote a subi des blessures mortelles.

Renseignements météorologiques

Selon le message d’observation météorologique régulière d’aérodrome (METAR) émis à 15 h pour CYRQ, situé à 10 milles marins (NM) au sud-sud-est du lieu de l’accident, les conditions météorologiques étaient propices à ce vol VFR et n’ont pas été retenues comme facteur contributif à cet accident.

Renseignements sur le pilote

Le pilote détenait une licence canadienne de pilote privé – avion délivrée en juillet 2009 et d’un certificat médical qui, selon les dossiers de Transports Canada (TC), expirait le 1er mars 2020. L’enquête n’a pu déterminer si le pilote avait fait renouveler son certificat depuis.

Il avait les qualifications pour piloter les avions terrestres et hydravions monomoteurs. Depuis qu’il en était devenu propriétaire en 2013, il avait accumulé approximativement 575 heures sur l’aéronef de l’événement.

Même si le pilote connaissait bien la région de Shawinigan, c’était la première fois qu’il utilisait ce tronçon particulier de la rivière Saint-Maurice pour amarrer son aéronef.

Selon l’information obtenue au cours de l’enquête, rien n’indique que des facteurs médicaux ou physiologiques aient nui à la performance du pilote.

Renseignements sur l’aéronef

Le Bellanca 7GCBC (Citabria) est un aéronef monomoteur 2 places (sièges en tandem) couramment monté sur flotteurs. Au moment de l’événement, l’aéronef avait accumulé environ 2474,6 heures de temps dans les airs, dont environ 1 heure pendant le vol de l’événement. Un examen du carnet de route et des dossiers techniques de l’aéronef n’a révélé aucune anomalie non corrigée qui aurait pu contribuer à l’événement. Selon l’inspection de l’épave, rien n’indique qu’une défaillance d’un système ou d’un composant ait joué un rôle dans l’événement.

Site de l’accident

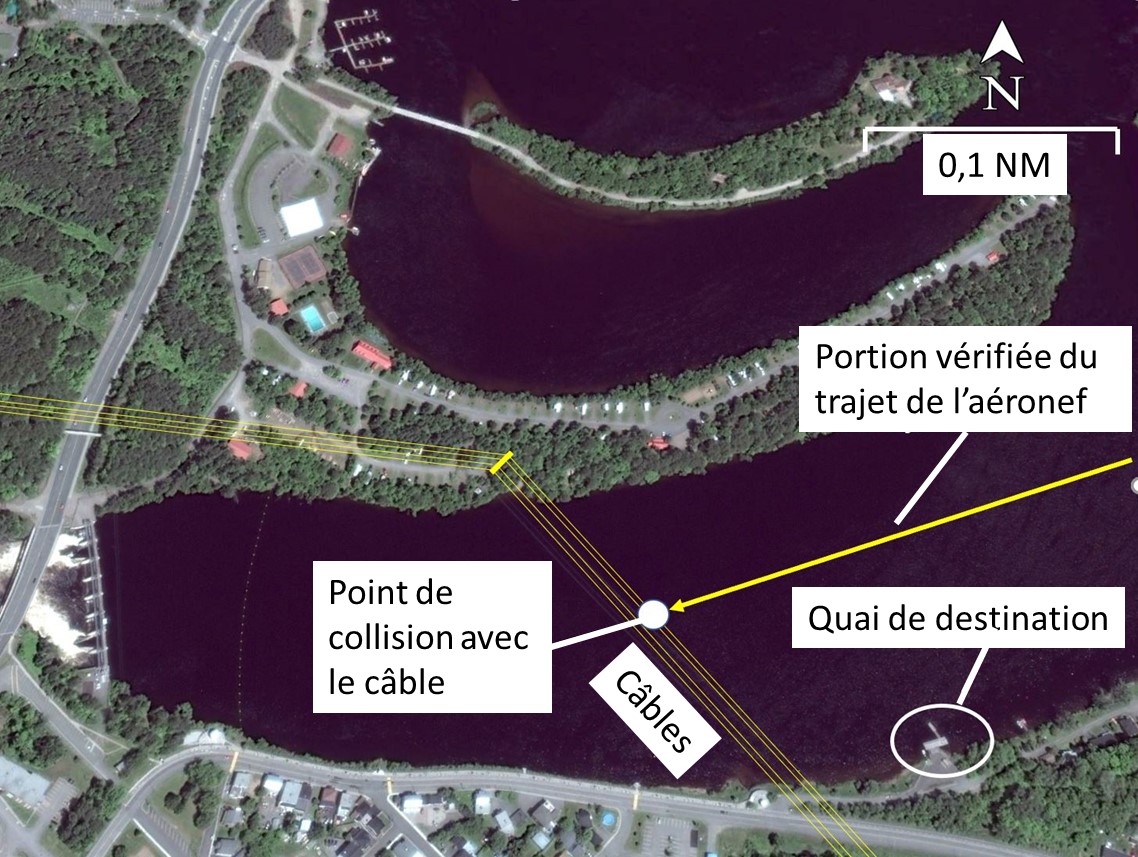

L’accident est survenu sur la rivière Saint-Maurice à Shawinigan, non loin du quai de destination, à l’endroit où une ligne de transport d’électricité d’Hydro-Québec, située à 3,5 NM à l’ouest d’un barrage électrique, enjambe la rivière. Lors du survol de son lieu d’amerrissage, l’aéronef a percuté le câble inférieur de cette ligne (figure 1).

Les dommages observés sur le câble inférieur correspondaient à ceux observés sur l’épave de l’aéronef (figure 2). Des traces clairement visibles de contact avec le câble étaient présentes sur les pales de l’hélice, sur le montant gauche du pare-brise (figure 3) et sur le hauban de l’aile gauche (figure 4).

Vol à basse altitude

Voler intentionnellement à basse altitude augmente les risques d’accident. Le champ visuel du pilote est réduit et par conséquent, celui-ci dispose de moins de temps pour manœuvrer et éviter les obstacles ainsi que le relief. Il est aussi reconnu que le vol à basse altitude réduit la marge de sécurité en cas de panne de moteur, de perte de maîtrise ou de tout autre imprévu, tout en augmentant le risque de collision avec le sol ou avec un obstacle. Le Règlement de l’aviation canadien (RAC)Note de bas de page 2 et d’autres publicationsNote de bas de page 3,Note de bas de page 4 mentionnent précisément ces risques. Par ailleurs, au fil des ans, le BST a enquêté sur de nombreux événementsNote de bas de page 5 pour lesquels le vol à haute altitude avait été considéré comme un facteur contributif.

Dans certaines circonstances et pour diverses raisons, un pilote peut décider d'effectuer des survols à basse altitude autour d'un point d'intérêt au sol, comme pour inspecter une aire d’amerrissage prévue et les obstacles potentiels près d’un quai de destination. Si son attention est entièrement concentrée sur l'observation de cet objectif au sol, le pilote ne regarde plus où l’avion se dirige et ne peut ainsi repérer les obstacles sur sa trajectoire.

Inspection de l’aire d’atterrissage

Lorsque qu’un pilote doute du caractère adéquat de la surface d’atterrissage d’un lieu ou qu’il ne dispose pas d’informations préalables, il « doit inspecter visuellement l’endroit et la surface pour obtenir suffisamment de renseignements afin de prendre les bonnes décisions au moment de l’entrée en circuit et des procédures d’approche et d’atterrissage.Note de bas de page 6 »

Cette inspection, qui fait partie d’une procédure connue sous le nom d’atterrissage de précaution, comprend dans sa forme la plus simple, les deux parties suivantes :

- un circuit normal menant à une approche à basse altitude au-dessus du lieu d’atterrissage projeté pour permettre d’inspecter visuellement l’endroit;

- un autre circuit normal se terminant par un atterrissage en toute sécuritéNote de bas de page 7.

Cette procédure permet, entres autres, de repérer des obstacles tels que des lignes électriques. Plus spécifiquement, dans le cas d’un hydravion, le Manuel de pilotage de TC souligne l’importance de survoler l’aire d’amerrissage prévue afin de repérer tous les obstacles que peuvent représenter les bateaux, les débris flottants et les obstacles immergés. Ce survol permet au pilote non seulement de repérer tous les obstacles potentiels, mais également de prendre note de la position et du sens des embarcationsNote de bas de page 8.

Plus spécifiquement, concernant l’inspection de la surface d’atterrissage, le Manuel de pilotage mentionne ce qui suit :

L’inspection associée aux atterrissages de précaution peut se faire à basse ou à haute altitude. Selon le cas, des passages à haute altitude ou à basse altitude permettent d’obtenir des renseignements importants.

Certains pilotes disent que si des passages à basse et à haute altitude sont prévus, le passage à haute altitude détermine la trajectoire du vol à suivre. Ce passage vous permet aussi de déterminer les raisons évidentes qui vous empêcheraient de vous poser à cet endroit. Le passage à basse altitude doit fournir de bonnes raisons pour vous poser à cet endroit. […]

Lors de l’inspection d’une zone inconnue qui renferme de nombreux obstacles évidents, certains pilotes suggèrent d’effectuer un certain nombre de passages d’inspection à des altitudes progressivement inférieures pour éviter de découvrir des obstacles inattendus lors d’un passage initial à basse altitudeNote de bas de page 9.

Balisage des obstacles à la navigation aérienne

Des câbles peuvent être difficiles à voir pendant un vol. Selon un article publié dans Flight Safety Australia, [traduction] « [p]our un équipage qui manœuvre à basse altitude, le câble doit [caractères gras dans l’original] être classé comme un danger invisible.[…] Un câble parfaitement visible dans un sens peut être complètement invisible dans l’autreNote de bas de page 10 ».

Le Manuel d'information aéronautique de Transports Canada (AIM de TC) contient l’information ci-dessous sur les lignes haute tension :

Les installations des lignes haute tension sont faciles à voir, [mais] lorsqu’ils volent dans leur voisinage, les pilotes doivent prendre le temps de distinguer qu’elles sont vraiment là, puis adopter les mesures de sécurité qui s’imposent. Il ne faut pas oublier que l’œil humain a des limites; si le paysage en arrière-plan ne fournit pas suffisamment de contraste, alors les pilotes ne verront pas un fil ou un câble. Bien que les structures hydroélectriques soient grandes et généralement assez visibles, certains de leurs câbles sont de véritables dangers cachésNote de bas de page 11.

Selon le paragraphe 601.24(2) du RAC, tout bâtiment, ouvrage ou objet qui constitue un obstacle à la navigation aérienne doit être balisé et éclairéNote de bas de page 12. La hauteur des pylônes des lignes de transport d’électricité sur le lieu de l’événement ne dépassait pas 58 m (190 pieds) au-dessus du sol (AGL), et les câbles étaient plus bas que la tête des pylônes. Même s’ils se trouvaient dans un rayon de 3,7 km de l’axe d’une route VFR reconnue, soit la rivière St-MauriceNote de bas de page 13, selon le RACNote de bas de page 14, ils ne constituaient pas un obstacle, car leur hauteur ne dépassait pas 90 m (295 pieds) AGL. Aucun marqueur n’était installé sur les câbles pour les rendre plus visibles; ces marqueurs ne sont pas exigés lorsque les câbles sont à une hauteur inférieure ou égale à 90 m (295 pieds) AGL.

En général, les lignes de transport d’électricité figurent sur les cartes de navigation VFR (VNC) parce qu’elles constituent des repères utiles pouvant faciliter la navigation à vue; toutefois, des tronçons peuvent être supprimés ou masqués par souci de clarté et de lisibilité. La ligne de transport d’électricité de l’événement n’apparaissait pas sur la carte VNC pertinente (Montréal) et aucune exigence réglementaire n’imposait qu’elle y apparaisse.